常書鴻:若有來生,我還是要守護敦煌

題圖:敦煌莫高窟第61 窟《五台山圖》局部(五代)

今天(6月23日),一位用一生守護中國千年傳統文化的先生,離開我們已經整整26周年。

當年出國留學,他無非想出人頭地,光宗耀祖。但自從在巴黎見到伯希和的《敦煌石窟圖錄》后,他的命運便與敦煌緊緊聯系在一起。從那以后的半個世紀,敦煌,讓他嘗盡人世甜苦﹔而他,讓敦煌守住了舉世聞名的炫彩奪目。

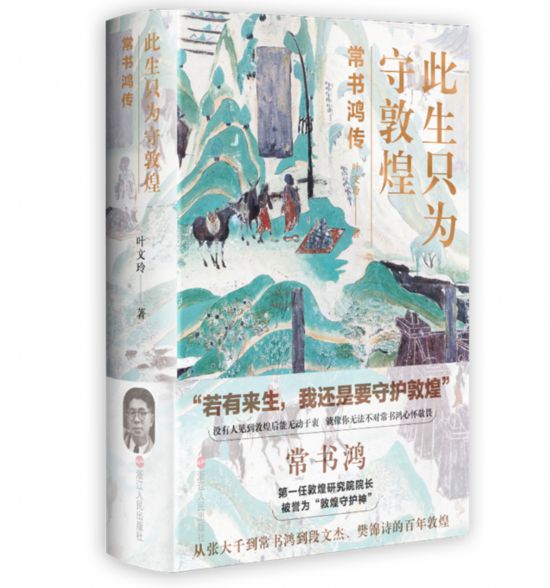

近日,一本名為《此生隻為守敦煌:常書鴻傳》的新書,讓我們再度憶起第一任敦煌研究院院長、被譽為“敦煌守護神”的藝術家——常書鴻。

「西湖邊的少年,留學法國,因畫成名」

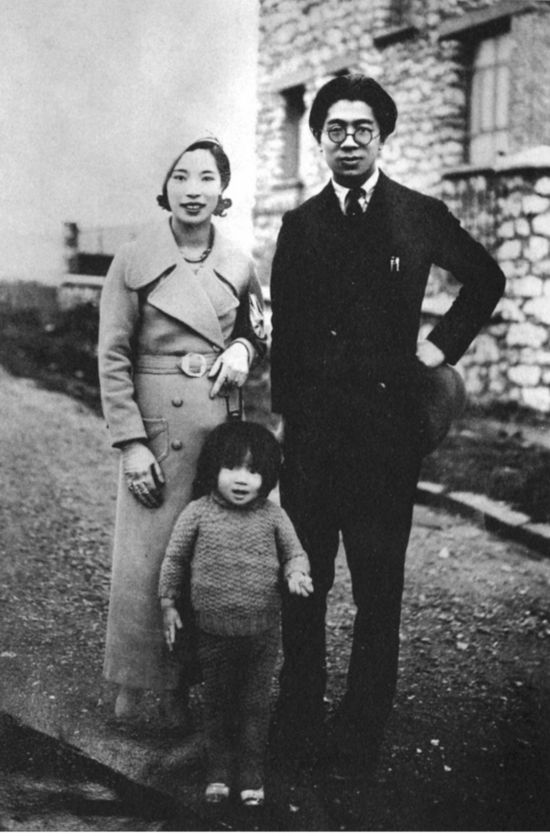

1933年,常書鴻一家在巴黎

1912年,在西湖柳浪聞鶯附近一個叫荷花池頭的地方,搬來了一個新住戶——常家。常,並非原姓,新住戶的祖上原姓伊爾根覺羅,曾是一名駐防的雲騎尉。

常書鴻是家中最聰明、學習最好的孩子。受家中三叔影響,他自幼喜愛繪畫,后進入浙江省立甲種工業學校(浙江大學前身)染織科。

1927年,他遠赴法國裡昂學習西畫,妻子陳芝秀隨行,學習雕塑。1931年,他們的女兒常沙娜出生,她的名字取自於裡昂當地一條河流的名字。

1932年,作為裡昂美術專科學校油畫系和紡織圖案系的畢業生,常書鴻的作品《G夫人像》使他名聲大噪——此畫獲得全校畢業生作品第一名。

常書鴻油畫《G 夫人像》

同年,常書鴻參加裡昂全市油畫家赴巴黎深造公費獎金選拔考試,油畫《浴后梳妝》又獲得了第一,因而得以轉赴巴黎高等美術學校繼續深造。

到了巴黎,常書鴻師從法蘭西藝術院院士勞倫斯,逐步躋身知名青年美術家行列。其油畫《病婦》《裸婦》《沙娜》等被法國國家博物館收藏,當選為巴黎美術家協會超選會員。

常書鴻油畫《沙娜》

留法10年,常書鴻的作品屢獲大獎。

事業上,他可以說已經功成名就,生活上,更是高枕無憂。

可是,有些緣分和使命似乎是注定的。

「塞納河畔的邂逅,改變了人生的路」

伯希和《敦煌石窟圖錄》

一個隆冬的夜晚,塞納河畔一家專售美術圖片的書攤前,常書鴻因一部由六本小冊子合訂而成的《敦煌石窟圖錄》駐足許久。那是甘肅敦煌千佛洞壁畫和塑像圖片,是1907年伯希和在敦煌的千佛洞拍攝,后翻印而成的合訂本。

沒有人見到敦煌藝術后能無動於衷。身為藝術家的常書鴻更是如此。

“奇跡!中國人創造的奇跡老早就在中國的土地上發生了。你這個自以為很得藝術要領,一直為西洋文化傾倒,言必稱希臘羅馬、行必以蒙巴拿斯畫家自居的中國人,你對祖國如此燦爛而悠久的文化竟然毫無所知,真正是數典忘祖,你還有什麼顏面在此大言而不慚啊!”

“即使拿西洋文藝發展的早期歷史與我們的敦煌石窟藝術相比較,敦煌藝術明顯更雋永,技術水平更先進。”

眼前的敦煌藝術讓常書鴻受到極大的震撼。

伯希和《敦煌石窟圖錄》內景照片

回祖國去!

當初,為了學習藝術前往法國時有多麼毅然決然,這時回國趕赴敦煌就有多麼的義無反顧。

面對已經習慣法國安逸日子的妻子陳芝秀,他說出自己的心聲:“巴黎雖好,非久留之地,我的理想是將來能讓全世界的人像知道巴黎一樣知道敦煌,讓全世界的人像喜歡巴黎一樣喜歡敦煌,我的這個理想隻有回祖國去才能實現。”

放下法國的無限風光和優質生活,在戰火紛飛的中日戰爭亂世中,常書鴻回到了中國。

那個讓他魂牽夢繞的敦煌,從此成了他一生的守護對象。

「“哪怕隻剩我一個人,我也要去敦煌!”」

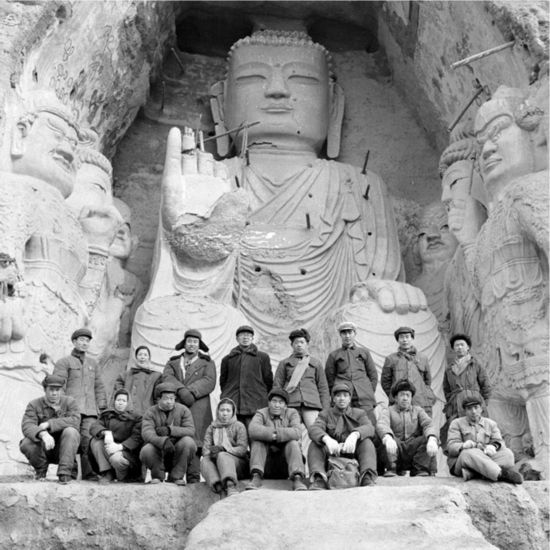

1959年,常書鴻和敦煌研究院同事在第13窟前合影

回到祖國的常書鴻,沒有順利去成敦煌,而是擔任了國立北平藝術專科學校的教授。

1940年,常書鴻離開國立藝專,到教育部美術教育研究所任職,他在重慶沙坪壩鳳凰山安了家,並與留法時期的同窗好友呂斯百、王臨乙等重聚,這也是他回國后難得的一段安定時期。

他心心念著敦煌,直到被推選為敦煌藝術研究所籌委會的人選。

去敦煌前,常書鴻特意去了梁思成家。梁思成一聽就連連擊掌。常書鴻又拜訪了徐悲鴻。徐悲鴻的態度更是直截了當:“書鴻,到敦煌去是要作好受苦准備的。我們從事藝術工作的,就是唐三藏,就是死活也要去取經的玄奘。不入虎穴,焉得虎子!書鴻,這件工作真交給你了,你就得把整副敦煌民族藝術寶庫的保護、研究、整理工作的擔子挑起來!”

可是經費和人員哪裡找?當時給他派任務的教育部要撥款沒撥款,要人沒人,幾乎所有事都隻能靠常書鴻這“發了瘋才要去敦煌”的“書呆子”自己張羅。

1942年,常書鴻在重慶舉辦個人畫展為西行敦煌籌集經費,徐悲鴻為展覽親自作序,帶頭買畫。

而誰又願意跟他一起去敦煌?

敦煌研究所如常書鴻所願設址敦煌。但他原先指望的計劃和工作要求、人員配備、圖書器材、繪畫材料等,無一落實。沒有一個人合作,沒有一個人願去。

到敦煌去,就這麼難?愈是這樣,他愈是鐵了心腸:哪怕隻剩我一個人,我也要去敦煌!

「“哪怕以后為它死在這裡,也值!”」

1954 年,常書鴻在莫高窟峭壁上指導工作人員維修棧道

當真正帶著自己千辛萬苦組來的隊員和物資,踏上這場藝術旅途,常書鴻才明白:人們隻知“葡萄美酒夜光杯”的酪醴風流,隻知無數烽燧中“流沙墜簡”的神秘,但是,這美麗神奇之地的實在內涵,卻是生死之界比紙薄,“古來征戰幾人回”啊。

公元前張騫出使西域,千難萬險,走的這條道。4世紀的法顯和尚與惠景和尚也是同行此道,在翻越蔥嶺時,惠景被活活凍死!玄奘取經之難,更是人盡皆知。這一代又一代的人,都是用腳在這條道上走出來的,那真是一步一個血腳印呵! 但就像徐悲鴻先生說的:中國的畫家們,如果你們沒有來過這個世界上唯一而最大的古代藝術畫廊那麼就絕對成不了一個好畫家!

果然,常書鴻一行人來到這裡,無一不被它的輝煌和藝術價值所臣服。

初入敦煌時,常書鴻在給妻子陳芝秀的信中就寫道:“很值!豈止是很值?從看到它的第一眼起我就在心裡說:哪怕以后為它死在這裡,也值!……真的。”

這裡,無論從洞窟建筑結構、壁畫的裝飾布置,還是畫面的主題內容和民族特征以及時代風格來說,都是4世紀到14世紀這千余年中,無數藝術匠師們嘔心瀝血、天才智慧的藝術結晶。

他特別欣賞那些建於五代的窟檐斗拱的鮮艷花紋和隋代窟頂的聯珠飛馬圖案,再就是像顧愷之春蠶吐絲般的人物衣紋勾勒,還有極具吳道子畫風的“舞帶當風”的盛唐飛天。真正是一窟一個樣!美極了!

這一切的一切,都是伯希和的《敦煌石窟圖錄》所沒能展示出來的絢麗色彩!

「是一場藝術苦旅,也是一個長期的甚至是無期的徒刑」

1955年,常書鴻在敦煌莫高窟第369窟臨摹

張大千離開敦煌前,把自己在莫高窟細細考察后所做的一本資料留給了常書鴻。臨走時,他緊緊握著常書鴻的手說:“我們走了,你還要在這裡無窮無盡行使研究和保護之責,書鴻,這可是一個長期的甚至是無期的徒刑呀!”

守護敦煌是一場藝術苦旅。

尤其是與他相守20年的妻子不堪生活艱辛,與人私奔,留下他與一對兒女的時候﹔

尤其是抗日戰爭勝利后,他心愛的學生、得力助手、相濡以沫的同事、曾經同甘共苦的摯友,一個又一個都走了的時候﹔

盡管走的人都說過以后隻要他召喚,他們還樂意回來,但這“以后”是“什麼時候”?

僅憑一人之力,常書鴻如何守得住這偌大的敦煌?

真如陳寅恪所說的:“敦煌者,吾國學術之傷心史也。” 但這位最早留洋的博學之士又說過:“敦煌學者,今日世界學術之新潮流也。” 這兩句意味不同的概括,應當說是對敦煌、對敦煌學說最精確的概括。

但在那個年代,國事紛亂,百姓多難,誰能維護敦煌?誰會魂系敦煌?作為眼前唯一的留守者,常書鴻唯一的使命,就是要為敦煌的生存大聲疾呼! 他沒日沒夜趕寫一篇為敦煌事業疾呼的文章:《從敦煌近事說到千佛洞的危機》,並對后來陪伴他在敦煌做研究的妻子李承仙說:“你想,現在敦煌的事業又到了無人管顧的地步,我若是不疾聲呼救,還有誰來關心?”

常書鴻在文章裡寫道:

這裡既然是一個四十裡無人煙的孤僻所在,一般年輕同事,因為與城市生活隔絕,日久就會精神上有異常孤寂之感!平時如此,已甚不安,一到有點病痛的時候,想來想去就覺得非常可怕了。

那位在發高熱時哭泣的同事C君,哀告大家“我死了之后不要把我扔在沙堆中,請你們好好把我葬在泥土裡”。

作者的妻——一個在巴黎繁華世界混了八九年的女人,就是因為過不慣這種修道院般孤寂冷清的生活,在1945年4月拋棄了子女,潛逝無蹤地奔向她理想的樂園去了。

五年了,我在這瀚海孤島中,一個與人世隔絕的死角落,每次碰到因孤僻而引起的煩惱問題——如理想的工作人員不能聘到,柴草馬料無法購運,同仁因疾病而恐懼……

……對於一個生存其間負責保管的人,睜眼看到千佛洞崩潰相繼的險象,自己又沒有能力來挽救,實在是一種最殘酷的刑罰。

……四十八年前(1900)斯文·赫定在羅布泊沙漠中發現的樓蘭長眠城,是消失於紀元后一世紀之初的為沙子所埋沒了千余年的古城,這正是漢魏沒落了的中國政治勢力的象征。我們不要小看這輕微沙粒,它時時刻刻在毀壞千佛洞和寶藏,也就是對中華民族文化能否萬世永生的一個挑戰!

上海《大公報》的主編王芸生,收到了常書鴻這份兩萬言的稿子。

“……也就是對中華民族文化能否萬世永生的一個挑戰!”

王主編默念著這句結束語,不禁喟然長嘆,立馬在稿簽上寫下了:即發三版頭條。

「“如果真的還有來世,我將還是常書鴻”」

1991年,常書鴻與女兒常沙娜合影

為了解決最嚴重的流沙侵襲問題,常書鴻想盡一切辦法,把洞窟的積沙清理掉,並筑起了一道千米長的沙土牆,矗立在千佛洞前。當無恥的軍官向他索要洞窟裡的彩塑,欲據為私有,常書鴻斷然拒絕,巧用女兒沙娜的兩幅臨摹作品將他們打發。

幾十年來,他和同事臨摹敦煌的壁畫,為洞窟編號,將敦煌進行了系統且細致地研究與保護。有人感嘆:不敢想象,假如沒有常書鴻,沒有他的堅守和執著,如今的敦煌不知能否還有這般光彩。

那年,常書鴻帶著又一批志願進入敦煌的同事趕往去敦煌的路上。有人問:“常先生,我想問你,你是學西畫的,你是什麼時候才有這些想法的呢?”

“那當然也是到敦煌以后,在真正認識了敦煌,又做了比較深入的調查研究之后……”常書鴻說著,若有所思地微笑了一下。“你想想,我原來是那麼崇拜西方的藝術大師,現在我以尊崇無名的中國民間工匠為榮,這就足可以說明敦煌藝術那無法抗拒的魅力……嗯,說不定,你一看,也會……(不想走了)”

對有的人來說,在敦煌就算待上一天都是酷刑。但對於常書鴻,在這裡度過一生還嫌太短。

在新中國成立之初的“敦煌文物展覽會”上,人們對那份1945年在中寺土地廟發現的68卷北魏寫經,表示出濃厚的興趣。

“除了藏經洞和土地廟遺書,敦煌是否還有其他的批量遺書發現?”

這樣的問話,在常書鴻的一生中,每每使他興味盎然。以前是鼓槌,作用力很大,但后來,他已經歉然地感到了自己心有余而力不足。

時光是如此的不饒人。 他真沒有想到:他已活過了耄耋之年……

1994年,莫高窟皇慶寺——中寺,常書鴻魂歸於這個他曾經度過了無數年月,給予他無數歡樂和悲傷的家。在常書鴻的靈骨棲地,一方黑色的花崗岩大碑上鐫刻著趙朴初為之撰寫的大字:敦煌守護神常書鴻。

日本著名作家池田大作曾問常書鴻:如果來生再到人世,你將選擇什麼樣的職業呢?

常書鴻回答:我不是佛教徒,不相信輪回轉世。不過,如果真的還有來世,我將還是常書鴻。我要去完成我想為敦煌所做而尚未做完的工作。(陳雯怡)

《此生隻為守敦煌:常書鴻傳》

葉文玲 著

浙江人民出版社

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量