梁启超在没有获得朝廷重用后就想过返回上海继续办报,重新职掌思想界的牛耳,因而想到拿回《时务报》。但怎样才能拿回这份报纸,梁启超想到借助于“公权力”,试图借用朝廷的力量让汪康年屈服。

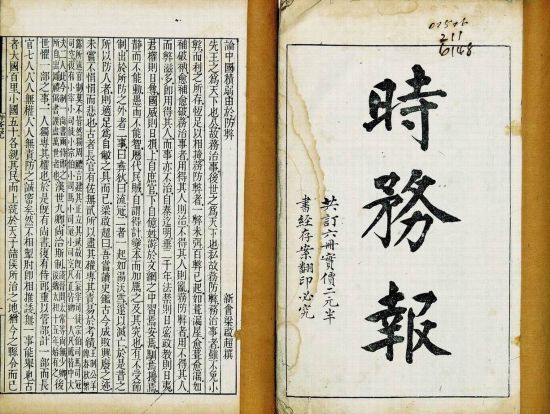

《时务报》

《时务报》作者:马勇

在近代中国历史上,《时务报》具有重要地位,短短几年时间,深刻影响了一代人,影响了中国政治走向。《时务报》的影响力与其参与者密切相关,而稍后迅即退出政治舞台,并引发一场争夺战,也与其参与者素养、情操密不可分,是近代中国知识人的一场悲剧。

黄金组合

《时务报》的创办源于上海强学会及其《强学报》;这一会一报的创办,得力于张之洞的资助。当然,在具体事务操持上,康有为贡献最大、出力最多。只是当张之洞觉得无法约束康有为时,张之洞就委派心腹汪康年接替康有为。

汪康年接手强学会和《强学报》,不是将这一会一报继续办下去,而是按照张之洞的指令清盘善后。经过清算,强学会账面余款只有75元,另有银行存款730两。张之洞同意现金由汪康年保存,至于存银,则交给经元善收存。

按照汪康年的想法,他原本准备利用强学会的架构和积累创办一份新报纸或杂志,所以当强学会清盘后,汪康年继续追账,将强学会原租房屋一年的租金退回一半,得350元;又将强学会购置的办公用品、图书等进行变现,得200多元。有了这笔钱,汪康年加快了新报筹备,并谋求与康有为、梁启超等新派人物重建合作关系。

汪康年的想法遭到了朋友们的普遍反对。吴樵、汪大燮、沈曾植、叶瀚等人在写给汪康年的信中认为康有为“诸人大率非我族类,万万不便沾染”;与其将来冲突,不如一开始就谨慎从事,保持适度距离。

惟一赞成汪康年合作计划的朋友是黄遵宪。黄遵宪本为强学会同事,此时正以道员奏派办理苏州通商事务,与康有为“朝夕过从,无所不语”(康有为:《人境庐诗草序》),具有浓厚维新思想,对张之洞下令停办上海强学会本来就不满意,也一直试图设法重新振兴。而汪康年的办报想法正与黄遵宪合,黄遵宪毫不犹豫地对汪康年给予全力支持,自愿献金千元作开办费,宣称“我辈办此事,当作为众人之事,不可作为一人之事,乃易有成;故吾所集款,不作为股份,不作为垫款,务期此事之成而已。”(《梁卓如孝廉述创办时务报原委》)

有了黄遵宪的支持,汪康年筹办新报的进展迅速加快。1896年4月,汪康年连电催促正在京城的梁启超南下,参与筹办的具体事务。梁启超对汪康年在上海筹办新报的事情早有所闻,他在收到电报后离开了北京。

梁启超到了上海之后,因汪康年的介绍与黄遵宪相识,在他们三人共同策划下,就办报宗旨、体例、内容等基本上达成共识。按照黄遵宪的设想,这份杂志的管理体制应该借鉴三权分立思想,议政与行政分离,选举一个比较超然的董事会负责制定章程和制度。

办报方针定下来后,《时务报》的名称也随之确定。他们以汪康年、梁启超、黄遵宪、吴德潚、邹代钧五人名义印制《公启》二千张分送各处同志。《公启》共30条,为梁启超初拟草稿,由黄遵宪“大加改定”,比较系统反映了《时务报》创办宗旨,详细介绍了《时务报》招股集资方法与方式。其中办事条规第九条规定,“本报除住馆办事各人外,另举总董四人,所有办事条规,应由总董议定,交馆中照行。”显然,《时务报》同仁接受了黄遵宪的制度设计。只是由于创办时间仓促,他们并没有就这一动议详加讨论,更没有考虑立即实行,这为后来的纷争留下了种子。

销行万余份

《公启》的发布获得了各地同志的相应,各地认捐的消息不断传来,而原本不太支持汪康年在上海办报的张之洞也同意将原上海强学会的余款转给汪康年作为办报经费。

《时务报》最值得看的,是梁启超的文章,这也是《时务报》当时风靡一时的重要原因。梁启超从第一册开始直到他离开《时务报》止,几乎每一期都有他那议论新颖、文字通俗、笔头常带感情的文章。在《时务报》第一册上,署名为梁启超的文章有两篇,一篇是《论报馆有益于国事》,一篇为《变法通议》序。前一篇相当于《时务报》的发刊宣言,列举近代国家报纸发达与政治进步的关系,期待通过办报营造中国社会上下不隔的正常秩序;后一篇所序《变法通议》是梁启超的成名作,这篇文章对于中国当时将要到来的变法维新所可能触及的问题都有所论述,这些观点对于冲破旧思想的禁锢,对于新思想的传播起到重要作用。

《时务报》第一册出版后,立即引起强烈反响。在北京的朋友汪大燮、沈曾植、李岳端、王鹏运等对编排及内容感到满意,但致信劝告汪康年、梁启超谨慎从事,不要有意触犯朝廷禁忌,“不必作无谓之讥评”,以免出征未捷身先死,重蹈强学会覆辙。

从湖南方面传来的消息令人振奋,巡抚陈宝箴的公子陈三立致信汪康年,以为梁启超乃“旷世奇才”,相信《时务报》如果能够坚持下去,“必能渐开风气,增光上国”。邹代钧函告汪康年,他收到的一百份已散发完毕,索要该刊的依然很多,他嘱汪康年尽快补寄。至第二年底,邹代钧在湘的销售数已达七百册,还不包括不断加寄的一些合订本。

在湖北,黄绍箕致告汪康年《时务报》“至美至美”;张之洞幕僚叶瀚函称梁启超“大才抒张”,为不可多得的办报天才。郑孝胥在南京致函汪康年,称“梁君下笔,排山倒海,尤有举大事,动大众之慨。”正在“重庆舟中”的吴樵“急读之下,狂舞万状,自始至终,庄诵万遍,谨为四百兆黄种额手,曰死灰复炽;谨为二百里清蒙气、动物、植物种种众生额手,曰太平可睹。我辈亦当互相称庆。”总之,《时务报》在全国各地获得了良好反应,在不太长的时间里,销行万余份,为中国有报馆以来所未有之盛况。

《时务报》的畅销,无疑是梁启超的文笔与思想起了很大作用,但也不应否认的是,汪康年的经营及其与各方面的疏通交流也起到了极端重要的作用,而黄遵宪多年来积累的人事资源为《时务报》在南北各地推广及劝捐、招聘东西文翻译人才等都起到过重要作用。

裂痕初现

《时务报》言论给沉闷的政治中注入一股清新,梁启超因此“暴得大名”,《时务报》因此而畅销,甚至连最初不太支持《时务报》的张之洞,在读过几期后,也致信邀请梁启超到湖北一游,表示有要事相商,并随信捐助银元五百元,还下令湖北全省“官销”,以为《时务报》“实为中国创始第一种有益之报。”

在张之洞“公费订阅”《时务报》通知下发不久,梁启超在《时务报》第五册发表《变法通议》连载系列《论学校》,严词批评张之洞在代理两江总督时创建“自强军”,用高薪聘用洋人为教官,有媚洋嫌疑。梁启超在这篇文章中还称满洲人为“彼族”。这种批评,自然引起张之洞不快。张之洞示意湖北不再“公费订阅”,筹备一个新的刊物,紧盯《时务报》极端言论,给予批驳。

正在武汉的吴樵及时向梁启超转述了张之洞的意见,然而此时正春风得意的梁启超根本不在意。他在随后发表的《论科举》中肆意攻击前朝重臣倭仁,以为倭仁对西学的看法阻碍了中国的进步;在《论学会》中对清代名臣纪晓岚猛烈抨击,以为以纪晓岚为轴心的乾家汉学不是中国文化的繁荣,而是中国文明的毁灭。毫无疑问,梁启超这些激进言辞触犯了清廷忌讳,方面大员张之洞无论如何开明和惜才,都难以容忍这些离经叛道的思想主张,授意梁鼎芬著文反驳。

汪康年虽然在《时务报》创办之初与梁启超有某些意见分歧,但当他看到梁启超因言论而名誉雀起,羡慕忌妒恨油然而起,奋笔著文宣传维新鼓吹变法,甚至与梁启超比激进比极端,在《论中国参用民权之利益》中大事张扬当时还比较忌讳的民权思想。

好名之心人皆有之。汪康年当然有权重建政论家形象,不料这些激进看法发表后,立即引来一系列批评,与张之洞关系密切的叶瀚、梁鼎芬、邹代钧等纷纷函劝少发表这些容易引起争议的“伟论”,“万万不可动笔”,做好自己的报馆经理就行了。

各方朋友劝说引起了汪康年的重视,汪康年开始注意对一些偏激言论所有矫正,同时注意加强对报馆人事、经济等权力的掌控。

1896年,汪康年、梁启超、黄遵宪等创办《时务报》,梁启超任主笔。报纸很快风靡一时,但创办者之间的关系却逐渐产生裂痕。图为梁启超。

1896年,汪康年、梁启超、黄遵宪等创办《时务报》,梁启超任主笔。报纸很快风靡一时,但创办者之间的关系却逐渐产生裂痕。图为梁启超。《广时务报》风波

当汪康年进行调整时,梁启超回广东省亲,当然继续为《时务报》提供文字。1896年11月17日,梁启超致信汪康年,称康有为的弟弟康广仁准备与何穗田等人在澳门创办一份新报刊,他们想模仿《时务报》的做法及格式,并且准备取名为《广时务报》。这个消息当然说明《时务报》的影响在扩大,汪康年对此并不会有什么意见。使汪康年感到不太高兴的是,康广仁等不仅准备借用《时务报》的大名广而大之,而且要求汪康年同意让梁启超兼领《广时务报》的主笔。

汪康年的不高兴并没有很快表现出来,《时务报》第15册仍然刊登了《广时务报》的一个创刊公启,并注明该刊将由梁启超“遥领”。

《广时务报》的创办对于《时务报》来说是一次重要考验,其核心阵营由此发生了一次裂变。吴德潚、吴樵父子及邹代钧、谭嗣同等群起反对,以为梁启超即便“兼领”主笔,也必须以《时务报》为主,坐镇上海。而且,《时务报》与《广时务报》不能发生实质性的关联,最好不要使用“广时务报”这样容易引起歧义的名字,好像姊妹刊物,“与其两败,毋宁慎之于始。”(吴樵致汪康年函第29)否则,不是一荣俱荣,而是一损俱损,损失惨重,“恐一被弹而两俱废也。”(谭嗣同致汪康年函第3)他们力劝汪康年坚定信念,独立办报;力劝梁启超不要“兼领”,还是尽早回到上海,将心思用在《时务报》上,他们怀疑《广时务报》的计划“大有阴谋”(邹代钧致汪康年函第44),并非共赢。

这些批评都是对《时务报》的爱护,所以《广时务报》后来更名为《知新报》,梁启超也没有“兼领”主笔,而是列为一般撰稿人。但是,梁启超由此却对汪康年产生了不必要的误会。(《梁启超年谱长编》95页)

矛盾逐步公开

1897年3月,梁启超从广东回到上海,在《时务报》工作的同门梁启勋、韩云台向梁抱怨汪康年在这段时间对他们多有不公,而馆中佣人甚至也对他们另眼相看。对于梁、韩的抱怨,梁启超当然不会高兴,他在随后写给黄遵宪的信中,也多少抱怨汪康年对这些问题的处理不尽妥当。黄本来就与汪康年稍有矛盾,在《时务报》筹办之初就不希望汪一人揽权,于是在他收到梁启超的信后致函汪康年,再次提出仿西方近代国家立宪政体,将立法、行政分开,设立报馆董事会,提议汪康年辞去《时务报》馆总理职务,改任总董,驻沪照支薪水,任联络馆外之友,伺察馆中之事。提议由吴樵或康有为门人龙泽厚担任总理。(黄遵宪致汪康年函第25)

梁启超致信黄遵宪或许仅仅是为了寻觅同情,而黄致汪的信则使问题复杂化。梁启超认为,他自己虽不太满意汪康年的一些举措,但事情尚未闹到需汪辞去总理的境地,《时务报》总理在当时非汪莫属,于是他抱怨黄的建议实在是“卤莽不通人情”,反而使梁启超自己在报馆中的处境更为尴尬。(《梁启超年谱长编》95页)

汪康年在收到黄遵宪的信后很不高兴,他觉得黄遵宪与梁启超联手是在有意识排挤自己,他复函黄遵宪进行反驳,“深衔”黄氏,“日日向同人诋排之,且遍腾书各省同志,攻击无所不至。”黄、汪、梁三角矛盾逐步公开。

其实,黄遵宪提议中不便明说的理由主要是他感到汪康年应酬太繁,不能兼办馆中全部事务,故希望汪让出报馆实际位置,利用所长负责馆外联络应酬。而汪康年的办事宗旨也确实留下了这些把柄,汪素来认为“必须吃花酒乃能广通声气,故每日常有半日在应酬中,一面吃酒,一面办事。”这种办事风格显然与具有外国生活经历的黄遵宪格格不入。

黄、汪、梁几近公开的矛盾对于刚有起色的《时务报》极为不利,他们的一些共同朋友如谭嗣同、张元济、夏曾佑、吴德潚、邹代钧等得知此事后万分焦急,纷纷劝说他们以大局为重,不要因意见分歧而影响报馆事务。(张元济致汪康年函第18)

在友人劝说下,梁启超主动与汪康年和解,他向汪解释说,这次矛盾之所以产生,主要是因为双方性格差异所致,相互之间又缺乏及时沟通。至于黄遵宪的建议,梁启超认为也不应从消极层面去分析,这个建议就其本质而言,也是为了《时务报》未来发展,有其合理成分在。他与汪康年共约,既然各自意见都已讲明,此后当“誓灭意见”,为《时务报》未来贡献心智。(梁启超致汪康年函第31)

梁启超与汪康年的冲突得以暂时消解,但并没有真的回到原先的友谊和情分上。此后的梁启超,一反当初约定,热衷于宣传乃师康有为“三世说”、“大同说”及创立孔教等极端主张,在时务报馆康门弟子以康有为为“教皇”,“目为南海圣人,谓不及十年,当有符命”。如此极端言论引起各方面反对,同在报馆工作的章太炎借酒壮胆,大骂康有为为“教匪”,与康门弟子发生极不雅观的肢体冲突。(《忘山庐日记》98页,上海古籍出版社1983年)

章太炎是汪康年的同乡,康门弟子与章太炎大打出手以及章太炎因此愤而辞职造成了极为恶劣的影响,外间纷传《时务报》馆“将尽逐浙人而用粤人”(梁启超致汪康年函第31),将报馆内部组成无形中划分出浙、粤两系人马,梁启超与汪康年自然成为两派首领,双方猜疑更重。

梁启超赴任时务学堂

当是时,钱塘县令吴德潚计划在杭州西湖赁一屋,购书数千金,并聘请英、法教员各一人,邀请梁启超前往。吴德潚的邀请对“数月以来,益困人事”的梁启超很有吸引力,他决意离开时务报馆,隐居西湖静心读书。谭嗣同对梁启超西湖读书计划表示赞成,以为有助于缓解矛盾。

梁启超隐居读书计划并未成为现实。1897年8月,黄遵宪奉调湖南路过上海,与汪康年等人面谈,再次提出设立《时务报》董事会的建议,梁启超赞成黄的建议,并劝说汪赞成,寻求一致。而汪康年对黄的建议根本不予考虑,寸步不让,他说:“公度(黄遵宪)欲以其官稍大,捐钱稍多而挠我权利,我故抗之,度彼如我何?”(《梁卓如孝廉述创办时务报原委》)

黄、汪冲突严重影响了《时务报》前程,各方友人纷纷劝说汪康年不要一意孤行。汪大燮函劝汪康年重视黄遵宪的建议,“办事之人不必议事,奉行而已;议事之人不必办事,运筹而已。此至当不易之论。”(汪大燮致汪康年函第83)张元济函劝汪康年,根据他的了解,黄遵宪对汪康年“并无贬词”(张元济致汪康年第10),这个建议是对事不对人,是个值得重视的建议。汪康年也是一个明事理的人,经各方劝说,他终于接受建议,成立了董事会。

汪康年接受了黄遵宪的建议,但交涉中的不愉快肯定影响了黄遵宪的心情,当他得知湖南将要创办时务学堂时,迅即向湖南巡抚陈宝箴、学政江标建议聘请梁启超出任学堂中文总教习,无论如何,这个建议对《时务报》都不是一个好消息。

梁启超大约也有点厌倦与汪康年每天面对面了,当他得知湖南方面的方案后,没有丝毫犹豫。至于汪康年,似乎处在矛盾中。一方面他内心深处或许期望梁启超和平离开《时务报》而又不太伤害彼此友情;另一方面又担心离开了梁启超,《时务报》言论受损。他不愿接受黄遵宪让梁启超在湖南“遥领”主笔的建议,不同意梁启超离开《时务报》。

汪康年的拒绝使湖南方面极不高兴,熊希龄让谭嗣同亲往上海向汪康年“哀吁”,如果汪康年执意不肯放行,那么他们将不惜与汪冲突而“豪夺以去”。谭嗣同劝汪不如“自劝”梁启超往湖南任职,“则尚不失自主之权,而湘人亦铭感公之大德矣。”(谭嗣同致汪康年第21)

对谭嗣同的要求,汪康年解释称,他之所以不愿放梁启超去湖南完全是出于对《时务报》发展考虑,决没有其他想法。汪康年向谭嗣同述说了自己的苦闷,获得了谭嗣同的同情,谭嗣同反过来支持汪康年,“毅然决然不允所请。”(谭嗣同致汪康年第22)

汪康年的想法当然只是一厢情愿,因为梁启超本人并不接受这个方案。1897年11月中旬,梁启超离开上海前往湖南,就任时务学堂总教习。

同仁刊物变为私有产业

在长沙,梁启超并不愿意辞去《时务报》主笔,但他确实又忙于应酬,忙于教学,没有时间履行职责,很长时间,他只向汪康年提交三篇应景文字:《南学会序》、《俄土战纪序》、《经世文编序》。这当然使汪康年很不高兴,这不是两人之间的矛盾问题,而是《时务报》发行量因为没有了梁启超的文字而急剧下降。汪康年既然得不到梁启超的文章,就迫使他必须寻找替代的人。1898年2月16日,汪康年准备聘请郑孝胥为《时务报》“总主笔”,改梁启超为“正主笔”,并准备对《时务报》栏目进行调整。(《郑孝胥日记》643页)

汪康年的计划是一种不得已,但当他将这些计划函告梁启超、黄遵宪时,却引起了梁启超大怒和彻底翻脸。但此时黄遵宪、梁启超实在顾不上《时务报》的事情了。他在发了一通脾气后,只能接受汪康年的这些方案,《时务报》由先前“同仁刊物”渐渐演变成汪康年私有产业了。梁启超、黄遵宪等虽然心中有气,但时局急剧发展特别是康有为受到朝廷重用介入新政,梁启超也转至北京,奉旨筹办译书局;黄遵宪奉命出使。紧张而愉快的生活多少抚平了他们的不满,他们与汪康年的分歧渐渐成为过去。

不过,新政进展并不顺利。康有为并没有像想象的那样掌控权利,甚至根本进入不了权力中心,被严重边缘化。于是,康有为在康广仁、梁启超建议下,于1898年7月17日以御史宋伯鲁的名义上了一个折子,建议将《时务报》改为官报局,并建议朝廷委派梁启超主持。

光绪帝看到这个建议后并没有表示意见,而是批给官学大臣孙家鼐处理。7月26日,孙家鼐提交了一份处理意见,不同意调派梁启超,因为梁启超正在筹办译书局;建议调派康有为主持,理由是康有为现在没有什么实质性工作。孙家鼐顺带对这个机构提出几个原则,一是责成主笔慎加选择,如有颠倒是非、混淆黑白、挟嫌妄议、渎乱宸听者,一经查出,主笔者不得辞其咎;二是既为官报,就不能像民间报纸那样自由议论时政,不准臧否人物;三是经费自筹,政府不得强行要求公费订阅。当然,开办费用,孙家鼐建议可由上海道代为设法,但应由康有为自往筹商。(孙家鼐:《奏遵议上海时务报改为官报折》)

孙家鼐的处理意见虽然蕴含着许多阴谋,但其通情达理,公事公办,在表面上无可挑剔,于是朝廷当天批准了这个建议,康有为的计划被孙家鼐顺手牵羊予以破坏。

《时务报》的争夺

康有为的建议主要还是来自梁启超的建议,梁启超在没有获得朝廷重用后就想过返回上海继续办报,重新职掌思想界的牛耳,因而想到拿回《时务报》。但怎样才能拿回这份报纸,梁启超想到借助于“公权力”,试图借用朝廷的力量让汪康年屈服。

根据梁启超的这些建议,康有为托人函劝汪康年,希望他能和平地将《时务报》总经理让给梁启超,理由是称梁启超“新蒙宠眷”,如果由梁接任,何愁《时务报》“声价跃起”,再现辉煌。

梁启超、康有为的计谋被孙家鼐轻易化解,康有为也来个顺手牵羊,将计就计,他迅即致电汪康年:“奉旨办报,一切依旧,望相助。”“奉旨”二字的提示,已经表明康有为的意思。稍后,康有为又给汪康年写了一封信,希望他不要节外生枝,和平移交,一切都还好商量。

无奈汪康年根本不吃康有为这一套,他从纯商业立场回敬康有为,称我汪某为《时务报》的创办人,梁启超原为我汪某聘用的主笔,梁今天的名声都是“藉吾报以得荣显,何遽欲反客为主?”(王照:《复江翊云兼谢丁文江书》)

汪康年之所以敢于如此对待“钦差大臣”,是因为他对康有为在北京官场的困境了如指掌。朝廷将康有为改《时务报》为官报建议批转孙家鼐处理的第二天,汪大燮就从北京致函汪康年报告消息,并称张謇等人对康有为的做法很不以为然。他们在北京想了一些防范办法,但考虑到《时务报》目前实际情形,他们建议汪康年放弃《时务报》,抓紧将一切往来账目及档案清理出来,“此事此时即不归官,将来必仍与君为难,断无好下台。兄意即不归官,亦可趁此推出。京城纷纷言近来《时务报》之坏,不堪入目,盖欲打坍局面也,更不如归官为妙。”(汪大燮致汪康年函第96)

汪大燮的建议引起了汪康年的注意,所以当康有为函电交驰恩威并施时,汪康年不仅不在意,反而有意调侃,从容布置,请求张之洞奏请朝廷将《时务报》改为《时务杂志》继续出版。张之洞接受了这个建议,只是将新刊物的名字定为“昌言”,依据是皇上的一道谕旨专门提到“从实昌言”几个字。

汪康年的活动能力远在康有为之上,他背后既有张之洞等大员支持,更得同业之多助,所以从《时务报》到《昌言报》,汪康年不仅仍旧袭用《时务报》的版式,而且利用原来的分发网络,一期也没有停止。这实际上已对康有为、梁启超构成了极大羞辱,南北各报纷纷评议,“皆右汪而左康,大伤南海体面。”(王照:《复江翊云兼谢丁文江书》)

康有为得知这些消息后,气急败坏致电湖广总督张之洞、两江总督刘坤一、江西布政使翁曾桂等要员,指责汪康年这些做法是在违抗朝廷旨意,要求他们施加压力迫使汪康年交出《时务报》并停止刊行《昌言报》。

对于康有为的要求,张之洞根本不予理睬。张之洞反而致电管学大臣孙家鼐,称《时务报》原为汪康年募捐集资所创办,从未领取官款,世人皆知《时务报》为一份典型的商办刊物,现在朝廷责成康有为办官报,他自可去办,而汪康年遵照朝廷旨意另立名目,将《时务报》改为《昌言报》,似与康有为办官报并不冲突,因而也就不应该给予刁难,更不能查禁。(张之洞:《致管理大学堂孙中堂电》)

孙家鼐原本就对康有为非常讨厌,顺手牵羊调虎离山将康有为赶出北京原本就是他的主意,所以他对张之洞的说法一点都不吃惊,他在复电中兴奋表示,“公所言者公理,康所言者私心,弟所见正与公同,并无禁发《昌言》之意,皆康自为之。公能主持公道,极钦佩。”

两江总督刘坤一接到康有为封禁《昌言报》要求后,批转上海道蔡钧查办。蔡钧找到汪康年,将康有为原电抄交。由于汪康年早已做好布置,他详细介绍了《时务报》创办原委及其与康、梁之间的冲突始末。蔡钧对汪康年深表同情,遂将汪“所有为难情形”上报刘坤一。刘坤一据此上奏清廷,遂引起朝廷关注。

无聊的口水战

刘坤一的报告仍将《时务报》纠纷限定在康有为、梁启超和汪康年之间,因而朝廷在责成黄遵宪途经上海时查明原委,秉公核议。

黄遵宪为《时务报》历次纠纷当事人之一,由他出面查明纠纷原委显然是不合适的。事实上,当康有为请求官方协助向汪康年施压时,黄遵宪就联络吴德潚、邹代钧、梁启超对汪康年进行反击,他们在《国闻报》上发表声明,强调《时务报》是他们四人联合汪康年共五人共同创办的。(《上海时务报馆告白》)

梁启超也妙笔生花重构《时务报》创办原委,与汪康年在南北各报展开一场“同气相残”的口水战。梁启超抓住汪康年“重述”创办始末中的漏洞给予猛烈攻击,强调自己在《时务报》创办过程中并非汪康年的雇员,而是与汪康年地位平等权利平等的创办人。(《梁卓如孝廉述创办时务报原委》)

通观汪康年、梁启超等人对往事的“重述”,汪康年说梁启超为他当年所聘的主笔,无疑给自己留下了一个尴尬,不合乎事实,而梁启超的准确反击,确实挽回了面子。面对此种尴尬,汪康年不得不道歉,承认“康年既不欲毛举细故以滋笔舌之繁,尤不敢力争大端以酿朋党之祸,盖恐贻外人之诮并寒来者之心。良以同志无多,要在善相勉而失相宥。外患方棘,必须恶相避而好相授。”(《书创办时务报原委记后》)

汪康年的大度为自己赢得了道义上的同情,并没有影响他在业界的信誉。而康有为、梁启超依然不依不饶,继续利用“公权力”向汪康年施压,甚至利用朝廷的信任将《时务报》改官报当做一单大买卖去做,要求孙家鼐对官报给予创刊及发行补贴,要求各省公费订阅。

康有为或许是想用这个办法刁难孙家鼐,不料孙家鼐技高一筹,他不仅没有回绝康有为的请求,而且如实将康有为的要求上报朝廷,“臣以康有为所筹事尚可行,请俯如所请,仅具折呈明。”(戈公振:《中国报学史》39页)孙家鼐似乎就是要将康有为赶出京城,至于经济上的补贴,在他看来并不构成障碍。

孙家鼐的建议很快获得批准,皇上“以为久远之计,著照官书局之例,由两江总督按月筹拨银一千两,并另拨开办经费六千两,以资布置。各省官民阅报仍照商报例价,著各督抚统核全省文武衙门差局书院学堂应阅报单数目,移送官报局,该局即按期照数分送。其报价著照湖北成案,筹款垫解。”(《戊戌变法》资料丛刊第2册51页)

康有为不知道皇上为什么如此爽快地答应了这些要求,不知道自己久已成为京城官场中的“麻烦制造者”,孙家鼐和朝廷之所以在经济条件上不讨价还价,就是希望康有为平和地离开北京,让北京的政治气氛平静下来。然而,不明就里的康有为就是不愿意离开北京,他想方设法寻找一切理由留在北京继续参政议政。又过了一个多月,9月17日,皇上不得不再发明谕,措辞严厉要求康有为火速出京。这一次,康有为确实接受了,只是当他仓皇离开北京时,不再是以“钦差大臣”的身份接办官报局,而是其政治流亡途中的一站而已。

至于黄遵宪,他于1898年8月22日奉旨查明《时务报》纠纷原委,但他因故直至9月15日方才抵达。此前,汪康年先声夺人于8月30日在《中外日报》发表《上黄钦使呈稿》,对纠纷始末作了详细描述,表示他将遵从谕旨将《时务报》报名移交给康有为,至于《时务报》的经营款项则因该刊为众人集资创办,只能用来继续出版《昌言报》,以“上副圣天子广开言路之盛心,下答捐款诸人集资委托之重任。”(《中国报学史》112页)

其实,汪康年不必向黄遵宪详细汇报,作为《时务报》的重要创办人之一,黄遵宪对于《时务报》的内幕及康有为、梁启超与汪康年之间的争论与冲突比谁都要清楚,只是没有等到他拿出一个“秉公核议”的处理方案,中国政治就在1898年9月下旬发生巨大转折,康有为、梁启超等逃亡国外,《时务报》改官报不了了之。