|

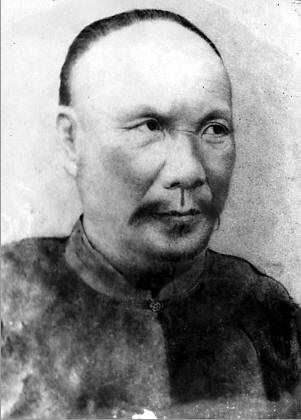

| 丘逢甲 |

|

| 歷經百年風雨不衰的丘逢甲故居。 |

|

| 100多年前丘逢甲在臺灣組織義軍抗日護台時繳獲的日本侵略軍刺刀。 |

中評社廣州9月19日電/著名抗日志士、愛國詩人、教育家丘逢甲先生親手在故鄉蕉嶺縣創建於崇山峻嶺中的故居,在經歷了110年風雨後,今年5月被國務院核准為國家重點文物保護單位,成為梅州客家地區眾多圍龍屋中第一家“國保”級文物和當地進行愛國主義教育的重要基地。

昨日,蕉嶺縣人民政府在丘逢甲故居舉行了隆重而簡樸的“國家重點文物保護單位”掛牌揭幕儀式,來自北京、廣州的丘逢甲研究專家、學者和從臺灣等地回來的丘逢甲先生後裔組成的親友團見證了這一盛事。

據瞭解,1984年和1988年,蕉嶺縣人民政府對丘逢甲故居按原貌進行兩次整修,使之成為廣東省重點文物保護單位和愛國主義教育基地。為了永久紀念和弘揚丘逢甲先生的愛國主義精神,蕉嶺縣政府將丘逢甲先生故鄉淡定村更名為逢甲村,在其故居旁建有“丘逢甲學校”,又在蕉嶺縣城將丘逢甲1904年創辦的“桂嶺書院”修葺一新,並建有“丘逢甲陳列室”和紀念亭,蕉嶺縣城還建有逢甲大橋、逢甲大道等。

丘逢甲故居現作陳列室,陳列有大量珍貴文物、照片、手稿和文獻等。其中收藏有丘逢甲任臺灣義軍大將軍時親手任命的義軍“誠”字、“信”字營的統帶手諭,以及在戰鬥中繳獲的日本侵略軍刺刀,並有影印複製的丘逢甲詩稿手跡。

據故居管理員丘先生介紹,雖山路崎嶇,但平均每年都有近10萬人前來丘逢甲故居參觀,其中相當大部分為臺灣及港澳同胞。

據瞭解,目前蕉嶺縣擬投資3000萬元人民幣,建設丘逢甲紀念公園、紀念廣場及籌拍《丘逢甲》電視連續劇等,以進一步保護這一名人資源。

丘逢甲先生後裔如今多在臺灣、廣州等地居住,留在故鄉的僅20人左右,而且多為婦孺老小。而村中的600多名鄉親對丘逢甲故居亦有深厚感情,每逢下暴雨刮颱風,村民們都會到故居看一看,在風雨中挖溝排水、上樑護瓦等活都搶著幹,並且從不索要丘家後人的任何報酬。

丘逢甲先生侄媳婦、今年80歲的鐘運蘭老人說,她30多年前便開始在這裏守護丘逢甲故居。30多年來,她和眾多鄉親們一起晨起打掃、夜起巡更,悉心呵護著故居的一磚一瓦。村裏民風淳樸,她們幾乎常年夜不閉戶,屋後有大荔枝樹十二株,相傳是丘逢甲從臺灣帶回樹苗後種植,百多年來鬱鬱蔥蔥,年年掛果,但村裏從來沒有人到果園偷摘荔枝。

據廣州日報報道,丘逢甲故居坐落於蕉嶺縣文福鎮淡定村,距梅州市區100多公里,是丘逢甲從臺灣揮淚內渡後於清光緒二十二年(公元1896年)建造的,占地面積1800多平方米,是一幢坐西朝東,二堂四行的客家圍龍屋。1895年秋,丘逢甲在率領抗日護台義軍保台抗爭失敗後回到祖籍蕉嶺縣淡定村,一心報仇雪恥,念念不忘收復臺灣,立下“十年如未死,卷土定重來”的誓言。

他將住宅命名為“培遠堂”,坐朝臺灣方向,還將兒子丘琮改名為“念台”,以告示子孫永不離棄臺灣。堂側兩廂命名為“念台精舍”和“嶺雲海日樓”,小門樓上“聽大海潮音之室”。直至臨終,丘逢甲仍叮囑親人:“葬須向南,吾不忘臺灣也。”

培遠堂屋內各堂、室均有清代名人、書法家書寫的屋堂名和楹聯,蘊藏著豐富的民族文化內涵,其中“培遠堂”三字為晚清著名學者溫仲和手書。

丘逢甲(1864年—1912年),是中國近代傑出的愛國詩人、教育家,抗日護台的民族英雄。他原名秉淵,字仙根,號蟄仙、倉海,也稱倉海先生。《馬關條約》簽訂後,為抗擊日本對臺灣的侵佔,丘逢甲親率義軍,與日軍抗爭。

護台失敗後,他內渡大陸,廣興新學,以圖強國。逝世前,丘逢甲仍不忘光復臺灣。丘逢甲至今仍為臺灣人民所深深敬仰。

1864年(清同治三年),丘逢甲出生于臺灣苗栗縣銅鑼灣一家教書先生家。丘逢甲4歲入塾讀書,由其父教讀。他生性聰穎,6歲能詩,7歲能文,14歲考取秀才,福建巡撫丁日昌很是賞識,賜他為“東甯才子”(東甯即臺灣別名)。25歲丘逢甲應福州鄉試,中舉人,26歲赴京會試,考中進士,成為中國歷史上臺灣籍有數的著名進士之一。

正當丘逢甲在臺灣發展教育時,中日甲午戰爭爆發,清朝戰敗,中日簽訂割讓臺灣的《馬關條約》。消息傳來,全國譁然。丘逢甲憤然召集臺灣鄉紳聯合致電清政府抗爭,要求清廷廢約抗戰,保衛國土,但無效。

激於義憤,他傾盡家資,組織和率領臺灣健兒,組成5萬餘人的抗日護台大軍,與日寇浴血奮戰。他與道員林朝棟協守台中,他們於新竹一帶與日寇血戰20餘晝夜。經過浴血奮戰,終因彈盡糧絕,丘逢甲在部將勸諫下,揮淚內渡大陸,歸返祖籍廣東蕉嶺縣(鎮平縣)文福鄉淡定村。回鄉後他築“念台精舍”培栽後進,把全部精力投入了教育事業中。 |