容易被忽略的《中國現代詩選》

初次和旅菲詩人雲鶴見面,即談及其六七十年代詩作。我說不僅六十年代已很喜歡他《盜虹的人》裏的詩,後來更喜歡他被收進《七十年代詩選》中的散文體現代詩,但雲鶴卻說他的詩沒有被選進《七十年代詩選》。我深感詫異,張默編的「年代詩選」有個固定形式:每個詩人自成一輯,詩選前有詩人的評介和詩人肖像的素描……,我明明在這種編制下讀過雲鶴的詩,難道會是《八十年代詩選》?可是雲鶴說:「我從沒見過《八十年代詩選》!」

回家後翻箱倒篋,終於叫我翻出來這本收入雲鶴詩作,張默編的《中國現代詩選》①。上世紀六十至八十年代,張默共編過《六十年代詩選》(大業書店,1961年1月)、《七十年代詩選》(大業書店,1967年9月)和《八十年代詩選》(濂美出版社,1976年6月)等三本年代詩選,令人費解及容易忽略的,是在六七十年代詩選中,卻加插了這本編制完全一樣的《中國現代詩選》。

《中國現代詩選》(大業書店,1967年2月)的開度和《七十年代詩選》一樣,是正方形的二十開,卻單薄得多,全書才130頁,只編選了三十位詩人的作品,書前則選了李英豪《批評的視覺》書中一篇〈論現代詩人之孤絕〉作代序,而不是新寫的文章,可見其「急就章」。

張默在〈編選小記〉中解釋:原來這本《中國現代詩選》是擬編的五百餘頁的《七十年代詩選》中的一部分,因詩友們約定的出版費未能如期繳交,不得已分成兩冊出版,「這兩部詩選可以說是一對孖生的姊妹」。至此,我們終於明白張默為何會在同一年(1967)出版兩本同編制的詩選了。

至於雲鶴在本集中,入選的作品有〈瑪地加利亞〉、〈塚〉、〈星〉……等七首,都是不分行散文體現代詩。沒署名的評介者②認為雲鶴「深受現代文學藝術的洗禮,一種孤獨,一種憤怒,一種淡漠,甚至如狂風暴雨般的熱炙……都會不經意中自他的詩篇裏洩出……」

又說:

雲鶴的詩第二個特色是直指現代人精神的荒原。他擁抱這個空虛而又難以生存下去的人世,現代主義懷疑與迷亂的思想早已浸入雲鶴的血液中。(頁123)

讀着、讀着,我才發現這兩段話寫的不僅僅是雲鶴,事實上正反映出六十年代初期熱愛現代詩的一群,難怪我那麼喜歡雲鶴的詩了。

註釋:

①張默編的台版《中國現代詩選》,所選詩人作品,只有港台及海外者,台灣詩人未選。

②本詩選的詩人評介由張默及辛鬱撰寫。

雷石榆的《八年詩選集》

我藏有很多台版詩集,幾全部是1950及60年代的,屬於40年代的,就只有雷石榆(1911—1996)的這本《八年詩選集》(台灣:粵光,1946)。

雷石榆是廣東台山人,1933年留學日本時開始創作,以寫詩為主,加入中國作家左翼聯盟東京分盟,並主編《東流》、《詩歌》。回國後,於1937年與蒲風、黃寧嬰等組織「中國詩壇社」,編《中國詩壇》。1946年去台灣,任教於台灣大學。雷石榆除了寫詩,也寫小說,出過《慘別》(上海:新鐘書局,1936)、《夫婦們》(福州:立達書店,1945)等小說集。

《八年詩選集》是36開本,125頁,除〈序〉外,全書分〈戰爭中的歌唱〉、〈補遺〉和〈日文詩作〉三部分,共收詩作62首,另日文詩7首。雷石榆是能以日文寫詩的,他的第一本詩集《沙漠之歌》,即以日文創作,1934年出版於東京前奏社,受日本文學界重視。

雷石榆在〈序〉中細述他的詩觀及寫作歷程,他認為:

作為人民的詩人,他是戰鬥在現實之中,但同時又在精神的境界擁抱著理想而生活。沒有現實生活內容的詩固然是貧乏的,抽象的;但沒有詩人的自我的影子的滲透,那更是枯燥的,死板的,令人讀了感覺厭煩的矯揉造作的形式的玩弄。(頁2)

書中的詩作,是他在抗戰開始後的八年間所寫,「隨着現實的演變而變化着我寫詩的情緒,在所有的詩作之中,可以找出戰時的前方或後方某一個階段的體驗的痕跡。」(頁2)

《八年詩選集》是雷石榆那幾年的生活記錄。

掩飾內容的「怪書」

在二十世紀的三四十年代,我們的文壇上自由空氣稀薄,很多文化人不能暢所欲言,甚至不能用本名發表作品,此所以魯迅、唐弢、巴人、聶紺弩等人的筆名甚多,用作亂人耳目、掩飾身分。有些書甚至要用不見經傳的筆名,或者假托外地的名目才能出版。如靳以的《人世百圖》(福建南平:國民,1943)初版時用的筆名是甚少人知的「蘇麟」,到1948年出文化生活版時,才用回靳以。又如1939年在上海出版的《第一年代續編》,竟要印上「香港美商未名書屋」的名義,可見當年生活在白色恐怖下的文化人是何等悲痛!

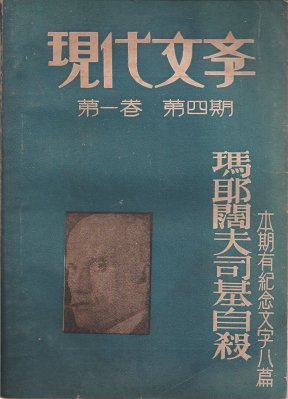

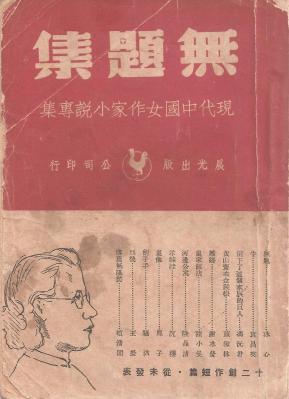

我藏有一本馬耶闊夫斯基等著的《怎樣寫詩》,就是一本借外國詩人的論著來掩飾內容的「怪書」。此書為32開本,129頁,由「詩學書屋」初版於1948年12月,不具印刷廠,沒出版社地址,卻搞笑的標明「版權所有‧不准翻印」八個大字。封面白底綠框,書名「怎樣寫詩」以上是作者名和馬耶闊夫斯基的半身照,驟眼看去,完全是一本教人寫詩的翻譯書。可是打開一看,卻是另一回事,且先把目次順序列出:

A‧法捷耶夫的〈展開對反動文化的鬥爭〉

荃麟的〈論主觀問題〉

默涵的〈論文藝的人民性和大眾化〉

藏原惟人的〈現代主義及其克服〉

周而復的〈評《萬家燈火》〉

王若望的〈呂站長〉

洪林的〈李秀蘭〉

V‧馬耶闊夫斯基的〈怎樣寫詩〉

鄒荻帆的〈中國學生頌歌〉

黃寧嬰的〈淚的故事〉

何征的〈主席台〉

蘆甸的〈進軍〉

12篇文章中有三篇翻譯、兩篇理論、一篇劇評、兩篇小說和四首詩,如果說要吸引讀者,法捷耶夫比馬耶闊夫斯基更具名氣,其實,周而復、荃麟或黃寧嬰已有一定的號召力,何必靠外國人招徠?書名用《怎樣寫詩》,肯定是掩人耳目,不想太張揚。可能荃麟的〈論主觀問題〉和默涵的〈論文藝的人民性和大眾化〉,不大合某些人的尺度吧!

然則此書是在何處出版的呢?

雖然書內有一篇不列目次、不具名的〈哈市(哈爾濱)舉行文藝座談會〉的報導,何征的那首詩〈主席台〉註名寫於邯鄲,周而復的〈評《萬家燈火》〉則寫於香港,都很可能是出版地。

根據我買書、讀書的經驗來看,我很相信此書是香港出版的。

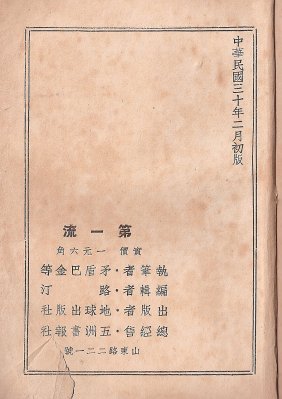

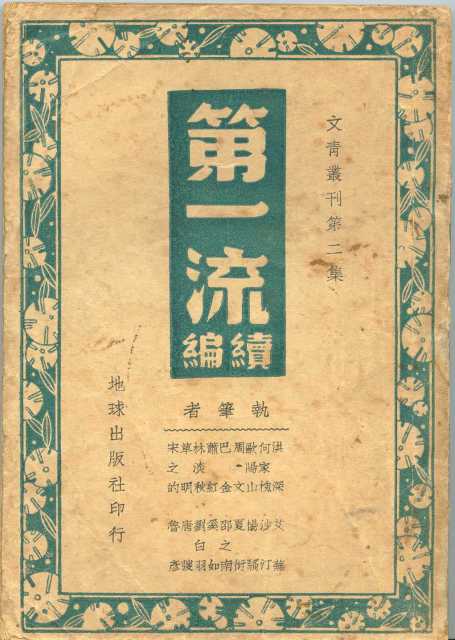

《第一流》正續編

1940年代的出版社喜歡出合集,大抵集合眾多作家的號召力,書的銷量該不錯吧!上海地球出版社出的《第一流》和《第一流續編》是其中比較有水準的一套。

《第一流》(上海:地球出版社1941)32開本,234頁,是《文青叢書》的第1種,由路汀編,收茅盾、巴金、老舍、郭沫若、蕭乾、許欽文、巴人、蕭軍、麗尼、舒群、李健吾、于伶、章泯、靳以、羅烽、王西彥、李輝英和端木蕻良等的作品共18篇,此中李健吾《母親的夢》、于伶的《酸棗》和章泯的《夜》都是劇本,其餘的大部分是小說。

《第一流續編》(上海:地球出版社,1941),梅衣編輯,是《文青叢刊》的第二集,也收18篇作品,厚226頁,由洪深、何家槐、歐陽山、周文、巴金、蕭紅、林淡秋、草明、宋之的、艾蕪、沙汀、楊騷、夏衍、邵子南、劉白羽、唐弢、魯彥等18位名家執筆,也是本以小說為主,劇本為副的合集。兩書共460頁,入選作家35人,足可代表當年的上海文壇,可見此書真是「第一流」的選集。《第一流續編》的書後還有推介《第一流》的廣告,錄如下:

在我們中國的新文壇上凡屬第一流作家的作品,畢竟因為文筆生動流利,技巧豐富,意識正確,故能够抓住每個讀者的注意。

我們這冊《第一流》的刊行,正是集我們全個文壇第一流作家的作品於一堂,其中執筆所寫的,有創作、散文、小品、報告、隨筆、劇本,每一篇都是屬於他們滿意的結晶作品,手持一冊,可以閱讀數十作家的文章,這該說是讀者們心目中最熱望著的一本文藝集子,同時也是我們獻給讀者的一份最優美的禮物!

若細心分析,《第一流》正續編裏當然不單是小說和劇本,編一本多種文體的文集,才是編者最終的目的。

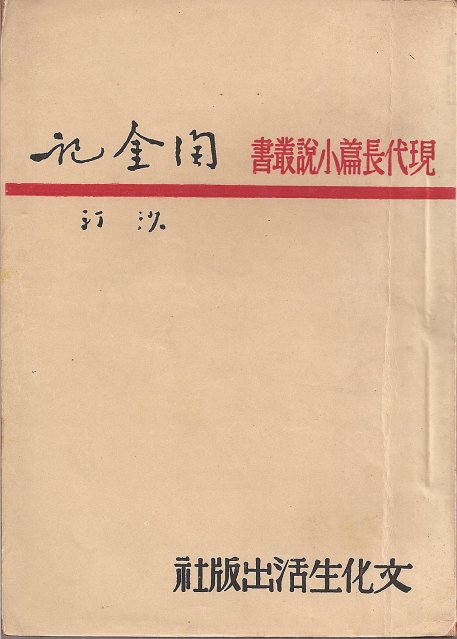

齊同的小說

上海良友圖書公司1930年代所出的文學作品,大部分每版都印2000本,其中有幾種卻只印1000本,流傳下來的甚少,難得一見,如葛琴的《總退卻》、齊同的《煉》。

齊同(1902~1950)是吉林人,原名高天行,還常用筆名高滔翻譯外國文學,譯過屠格涅夫的《貴族之家》。他畢生從事教育工作,1930年代中開始寫小說,內容多與12‧9運動有關,著有短篇小說集《文人國難曲》(上海:文學出版社,1936)和《煉》,以長篇小說《新生代》受重視。

《煉》(上海:良友,1937),32開本,265頁,內收〈十二九前後〉、〈平凡的悲劇〉、〈風波〉、〈巡禮〉、〈狂人〉、〈中秋〉和〈煉〉等7個短篇。

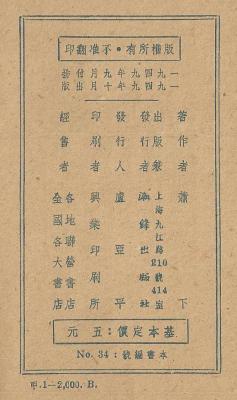

《新生代》是1939年9月,重慶生活書店初版的,標明「新生代第一部」。如今大家見到的,是1941年6月,上海文學出版社的第4版,32開本,405頁,書前有〈新生代第一部「一二‧九」發刊小引〉,述說他的寫作目的。齊同說:

我想,我還是在寫歷史。

人間最值得記憶的,也只有歷史;它不但能告訴我們路是怎樣走出來的,也能給我們壯烈與迫害的教訓。假若我們沒有歷史,便不能進步。(頁1)

所以,三部《新生代》,齊同要寫的,就是現代的歷史。他企圖告訴我們的,是「從『一二‧九』到『七‧七』北方青年的思想變動」史,告訴我們那年代青年人的熱血故事。

這個階段雖然不過是短短的十九個月;但它的內容卻是博大,多變,而且淵深。像海潮一樣,像旋風一樣,像暴風雨之前的陰雲一樣,在這樣的瞬間,真會使你想到奇蹟了!(頁2)

可惜,如此偉大的《新生代》,齊同並未寫完,他只寫了第一及第二部,建國前的《新生代》,一般只有第一部,因第二部在戰亂時期遺失了,未有出版。1957年人民版的《新生代》雖收有第二部,也只是後來重寫的,並不是原來的那部!