文|单向街书店

白先勇的一生是个传奇。他生于显赫的将军府,是白崇禧格外宠爱的儿子;20 多岁就出版了著名的小说集《台北人》,被视为当代华文世界最杰出的小说家之一;是文学奇才却不“不务正业”,很早就几乎停止创作,潜心研究教授《红楼梦》,一教就是三十年。对待个人生活,白先勇的态度不可谓不超前,在八十年代就毫不避讳地公开谈论自己的性取向;而对于美的感悟,他又回归古典,近年来致力于昆曲的推广,渴望传统美学的精髓能得到继承和传播。从白先勇的文字中或可一窥其人,平静细腻得令人心惊,淡然的表象下却是无限的勇气、深情与执着。

▍下文转载自单向街的好姐妹微在(ID:wezeit-daily)

他是个传奇。

他出生在民国显赫的军阀家庭,父亲是蒋介石的左膀右臂;他不到 30 岁时就写出伟大的小说,被誉为文学奇才;他在 80 年代就公开了自己的性取向,引起轰动;无论怎么看,他都像个当代贾宝玉,他就是台湾小说家——白先勇。

1999 年,香港《亚洲周刊》杂志评选“ 20 世纪中文小说百强”,白先勇的《台北人》排名第七,前六是鲁迅《呐喊》、沈从文《边城》、老舍《骆驼祥子》、张爱玲《传奇》、钱钟书《围城》和茅盾《子夜》。

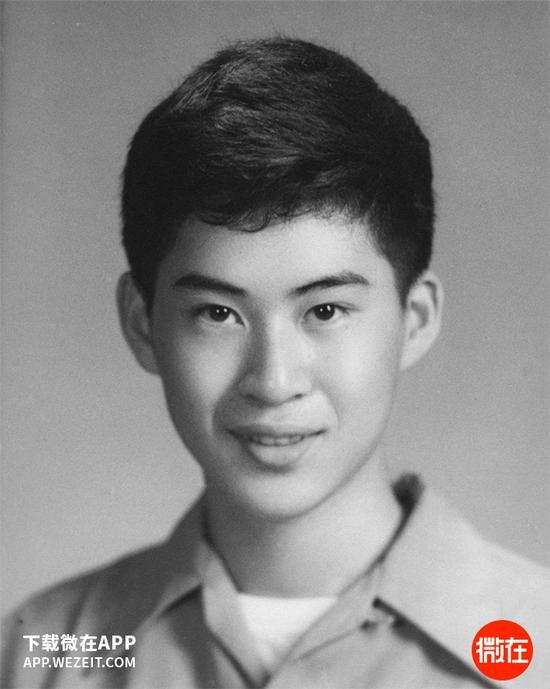

文学评论家夏志清说,“五四以来,在艺术成就上可和白先勇匹敌,或超越他成就的,从鲁迅到张爱玲也不过五六人。”放在今天,活着的中国小说家里,白先勇是当之无愧的第一人,而他写出《台北人》时,才 20 多岁。而且,他还长得很帅。

真是一个纯天然又不公平的杰克苏人设。

似水流年将军府,如花美眷恰少年。

白先勇从小敏感,心思细腻,他家曾经处在权力的顶峰,那些历史书上如雷贯耳的名字,都是家里的常客。他前半生辗转桂林、南京、上海、台北,最后跑到美国加州,经历了几个截然不同的时代和社会:他的少年时代在国民党官僚家庭度过,见过先辈的显赫和上流的气派;到了台湾,他又目睹了国民党的没落和普通百姓的挣扎;在美国,他体会了海外飘泊的痛苦和对传统文化的思念。这种曾经跨过山河大海,也穿过人山人海的人,灵感都更喜欢降落在他们身上。

白先勇小时候像个小林黛玉,体弱多病,得了四年的肺结核,在当时差不多是绝症了。还好因为家境好,有牛奶喝,天天打针,才慢慢好起来。因为家里孩子多,所以他从小就被隔离,天天关着,胡思乱想,好在可以听收音机,听《红楼梦》。直到小学四年级,他才被“放”出来。

白先勇的父亲白崇禧,是统一广西的著名军事家,曾经是“中华民国国防部长”,国共两党共同尊敬的“抗日英豪”,被日本人称作“中国战神”。他在家是个严父,立了很多规矩。10 个孩子的家庭地位,都是按成绩单排的,所以白先勇拼命念书,考试考得很好,也因为他身体弱,所以父亲对他格外宽容。

白崇禧

白崇禧的全家福,前排左一为白先勇

姹紫嫣红韶光贱,相思入骨台北人。

白先勇二十多岁就写了本小说集《台北人》,文笔细腻得出奇,情绪平静得可怕。小说里有形形色色的男女老少,他们本来来自大陆的不同地方,也属于不同的阶级,后来撤退到台湾,一下子像是照片显了影,无论外表怎么光鲜,他们都背负着一段沉重的乡愁过往,衰老得让人心酸。没有一个人得到真正的幸福,零落成泥碾作尘,命运随风飘散。过去的繁华和今朝的落魄一对比,好一出胸口堵大石:

从前逃难的时候,只顾逃命,什么事都懵懵懂懂的,也不知黑天白日。我们撤退到海南岛的时候,伟成便病殁了。可笑他在天上飞了一辈子,没有出事,坐在船上,却硬生生的病故了。他染了痢疾,船上害病的人多,不够药,我看着他屙痢屙得脸发了黑。他一断气,船上水手便把他用麻包袋套起来,和其他几个病死的人,一齐丢到了海里去,我只听得“嘭”一下,人便没了。打我嫁给伟成那天起,我心里已经盘算好以后怎样去收他的尸骨了。我早知道像伟成他们那种人,是活不过我的。倒是没料到末了连他尸骨也没收着。——《一把青》

2015 年台湾电视剧《一把青》

白先勇是个悲剧感的完美主义者,他熟读《红楼梦》,明白最大的悲哀不是嚎啕大哭,而是面无表情。那句“悲剧就是把美好的东西撕碎给人看”,用来形容他小说里的人再合适不过。于是他笔下的人物也是这样。

金大班突然觉得一腔怒火给勾了起来,这种没耳性的小婊子,自然是让人家吃的了。她倒不是为着朱凤可惜,她是为着自己花在朱凤身上那番心血白白糟蹋了,实在气不忿。好不容易,把这么个乡下土豆儿脱胎换骨,调理得水葱儿似的,眼看着就要大红大紫起来了,连万国的陈胖婆儿陈大班都跑来向她打听过朱凤的身价。她拉起朱凤的耳朵,咬着牙齿对她说:再忍一下,你出头的日子就到了。玩是玩,耍是耍,货腰娘第一大忌是让人家睡大肚皮。舞客里哪个不是狼心狗肺?哪怕你红遍了半边天,一知道你给人睡坏了,一个个都捏起鼻子鬼一样的跑了,就好像你身上沾了鸡屎似的。——《金大班的最后一夜》

白先勇笔下的大部分女性,都是精明世故、纸醉金迷、呼风唤雨,其实骨子里悲哀可怜得很。她们背后的头破血流,他不写,他只写她们表面的虚伪光鲜,和男人对她们的遥远而空洞的崇拜,注定让她们永远不会被完整地理解与接纳。

1984 年,台湾电影《金大班的最后一夜》里的蔡琴

村上春树写过,“你要做一个不动声色的大人了……你要听话,不是所有的鱼都会生活在同一片海里。”每个不动声色的“大人”背后,都藏着成长的的眼泪。哀莫大于心死,如今的从容,只因为对苦难麻木。

白先勇从来不刻意煽情,因为叙述巧妙,写法白描,反而悲凉压抑,让人久久沉溺,不能自拔。他有一种张爱玲和汪曾祺雌雄同体的感觉,故事像张爱玲的,文字像汪曾祺的。

晚风吻尽荷花叶,任我醉倒在池边。

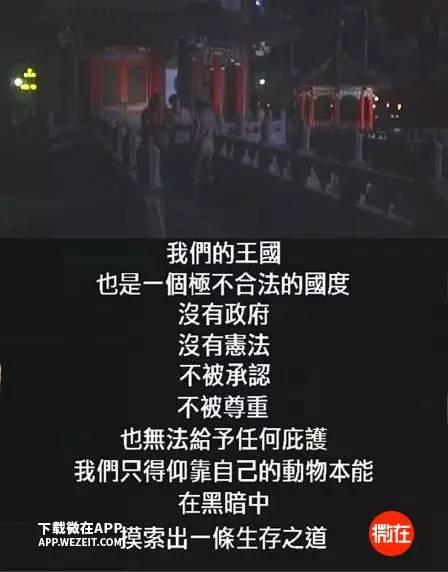

白先勇的长篇小说只写了一部,就是《孽子》。1977 年,《孽子》开始在白先勇主办的杂志《现代文学》上连载。

小说聚焦在 60 年代台北一群沉沦的同性恋少年身上,讲述的不仅是同性的情感,还有少年的叛逆,父子的矛盾,社会的阴暗,反映了同性恋者在绝望里挣扎,被家庭、社会和国家放逐的处境,从父子间的冲突,扩大到个人与社会的冲突。小说一问世,就在社会上引起强烈的反响。

2003 年台湾电视剧《孽子》

书里有一对又虐又狠绝的“龙凤”情侣,读完让人倒吸凉气。

我十五岁那年在公园里出道,头一次跟别人睡觉,就染上了一身的毒,还是你带我到市立医院去打盘尼西林的。我对他说:我一身的毒,一身的肮脏,你要来做什么?他说:你一身的肮脏我替你舔干净,一身的毒我用眼泪替你洗掉。他说的是不是疯话?我说:这世不行了,等我来世投胎,投到好好的一家人家,再来报答你吧。郭公公,我又要溜掉了,飞走了,开始逃亡了!” 阿凤失踪了两个多月,龙子找遍了全台北,找得红了眼,发了狂。在一个深夜,那还是一个除夕夜,龙子终于在公园的莲花池畔找到了阿凤。阿凤靠在石栏杆上,大寒夜穿着一件单衣,抖瑟瑟的,正在跟一个又肥又丑、满口酒臭的老头子,在讲价钱。那个酒鬼老头他出五十块,他立刻就要跟了去。龙子追上前拼命拦阻,央求他跟他回家,阿凤却一直摇头,望着龙子满脸无奈。龙子一把揪住他的手说:“那么你把我的心还给我!”阿凤指着他的胸口:“在这里,拿去吧。”龙子一柄匕首,正正地便刺进了阿凤的胸膛。阿凤倒卧在台阶的正中央,滚烫的鲜血喷得一地——

我们共同有的,是一具具让欲望焚炼得痛不可当的躯体,一颗颗寂寞得发疯发狂的心。这一颗颗寂寞得疯狂的心,到了午夜,如同一群冲破了牢笼的猛兽,张牙舞爪,开始四处狺狺地猎狩起来。常常在午夜里,在幽冥中,在一间隐蔽的旅栈阁楼,一铺破旧的床上,我们赤裸着身子,两个互相隐瞒着姓名的陌生人,肩并肩躺卧在一起,陡然间,一阵告悔的冲动,我们会把心底最隐秘最不可告人的事情,相互吐露出来。我们看不见彼此的面目,不知道对方的来历,我们会暂时忘却了羞耻顾忌,将我们那颗赤裸裸的心挖出来,捧在手上互相观看片刻。

白先勇为整个台湾对于同志的认同垫下了基石。书里同性恋聚集的台北“新公园”,如今改名叫 228 公园,还是有许多同志群体在那里活动,成为台北的同志地标。

据说五月天的《拥抱》是一首写给同志的情歌,“晚风吻尽荷花叶,让我醉倒在池边”,就是以《孽子》里同志聚会的新公园荷花池为灵感。

《孽子》里写了几对有象征意义的父子,其中三位父亲都是军人出身,他们总是板着脸、追求纪律与服从,在父权的压迫下,同性恋少年们的命运各不相同,或者离家出走,或者饮弹自尽,或者杀人远逃。

1963 年在台北松山机场,白先勇和白崇禧最后一次会面。

在最近的《十三邀》访谈里,许知远问白先勇,如果父亲在世时看到《孽子》这本书(白崇禧在 1966 年离奇身亡),会有什么反应?

白先勇回答,我写《孽子》是 1976 年,发表是 1982 年,里面写同性恋的主题,其实更大的是写父子关系,写整个社会。我和父亲没有谈过这方面的事情,但是我想以父子之间的了解,他心里或许明白。如果他问,我也没有什么好隐瞒否认的。但是我们没有说过。我想他知道我的性向的。

他也曾经坦白,其实我没有特意选择去公开,如果你问了我,我会如实说。我觉得我作为一个完整的人,面对自己,没有任何需要说谎和隐瞒……同性恋的问题是整个人类必须面对的,我想有一天,中国大陆也必须面对,这是人性的一部分,不能回避。

彩云易碎琉璃脆,世间好物不坚牢。

白先勇在写《孽子》的时候,已经 40 多岁了,是一个年过不惑,拥有崇高社会地位的作家,在闭塞的 80 年代,敢于通过作品公示自己的性取向,需要多大的勇气和魄力?白先勇的桀骜不驯,其实潜伏在他看似温良的外表之下。他把同性恋公然摊开在台北的大街小巷里,是为同志发出声音,也是为自己的爱情做出证明。他自己身体力行地证明了,同性爱从来不比异性爱低贱和脆弱,他和伴侣王国祥 38 年的感情,一直到王国祥去世才终结。

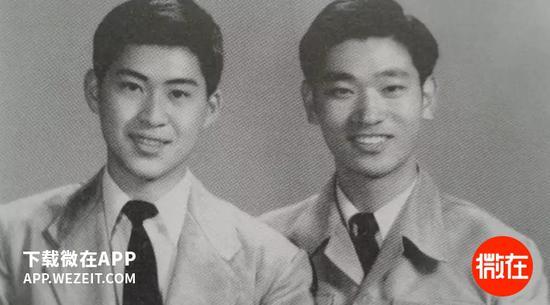

他俩 17 岁相识,一起读书,一起去美国生活,相伴 38 年。这对很多异性伴侣来说,都是非常持久的关系了。他们之间的爱,虽然不像张国荣和唐鹤德那样惊天动地、撕心裂肺,也干干净净、熠熠生辉,只不过直到王国祥去世 6 年后,他才写出来。

1992 年,王国祥因为“再生不良性贫血”复发去世,《树犹如此》是一篇白先勇写给他的悼文,文章真情流露,絮絮叨叨地讲着作者的思念,从他们乔迁新居写起,描述了他们在美国生活的日常,怎么布置庭院,怎么饮酒煮蟹,怎么种下三棵柏树,柏树怎么生长凋零,国祥的病又是怎么一步步加重,白先勇又飞往天南海北寻医问药,直到王国祥病故身亡。

“星期天傍晚,我要回返圣芭芭拉,国祥送我到门口上车,我在车中反光镜里,瞥见他孤立在大门前的身影,他的头发本来就有少年白,两年多来,百病相缠,竞变得满头萧萧,在暮色中,分外怵目。开上高速公路后,突然一阵无法抵挡的伤痛,袭击过来,我将车子拉到公路一旁,伏在方向盘上,不禁失声大恸。我哀痛王国祥如此勇敢坚忍,如此努力抵抗病魔咄咄相逼,最后仍然被折磨得行销骨立。而我自己亦尽了所有得力量,去回护他的病体,却眼看着他的生命亦一点一滴耗尽,终至一筹莫展。我一向相信人定胜天,常常逆数而行,然而人力毕竟不敌天命,人生大限,无人能破。”

文末,他写:

“冬去春来,我园中六七十棵茶花竞相开发,娇红嫩白,热闹非凡。我与王国祥从前种的那些老茶,二十多年后,已经高攀屋搪,每株盛开起来,都有上百朵。春日负喧,我坐在园中靠椅上,品茗阅报,有百花相伴,暂且贪享人间瞬息繁华。美中不足的是,抬眼望,总看见园中西隅,剩下的那两棵意大利柏树中间,露出一块楞楞的空白来,缺口当中,映着湛湛青空,悠悠白云,那是一道女娲炼石也无法弥补的天裂。”

他俩的照片不多,都是一脸微笑,白先勇(左)微微歪头。

很多人不知道,“女娲炼石也无法弥补的天裂”是怎样一种裂法,答案藏在《红楼梦》里,贾宝玉就是块被女娲弃之不用的顽石。白先勇后来在一次《红楼梦》的讲座里说,那块石头将来要补的是“情天”,那是比天裂更大、更难补的洞口。

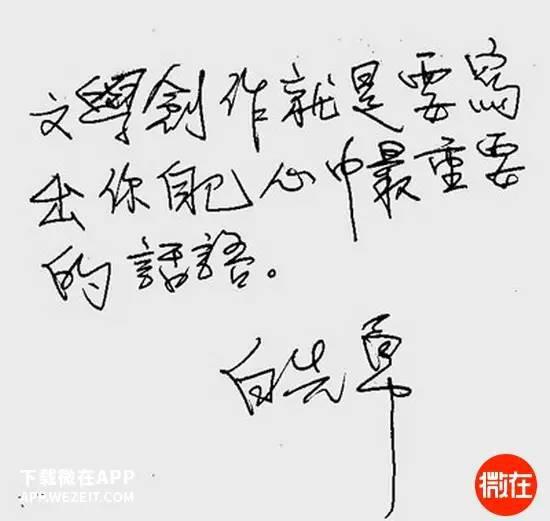

白先勇认为,《红楼梦》中存在着两股力量。一股是重视世俗理法的儒家思想,以贾母和贾政为代表,另一股是重视性灵的佛道思想,以贾宝玉代表,看起来诸事一无所成,却有对众人的悲悯之心。白先勇性格里的悲悯,与天性和经历都有关系,因为从小生过重病,对别人的痛也能感受到,觉得人生无常,彩云易散琉璃脆。再美的花都挨不过秋冬,越美的东西,越不容易保存。他说,写作是为了把人类心灵无言的痛楚转换成文字。

让人费解的是,这些年,白先勇的文学创作几乎停止了,他在美国加州大学教《红楼梦》,一教就是 30 年,在国内,他以一己之力推广昆曲《牡丹亭》。许知远在节目中直接问他,这么做是不是过于浪费文学天赋了?

白先勇回答,“好像我的这一生就准备着做这几件事情,不管是《牡丹亭》或者《红楼梦》,这两本书是我一生的最爱,这两个作者,我都替他们做了一些事,也是奇怪。好像有一双手指导我这样走。这是偶然的,不能不相信命运。”

白先勇 10 岁的时候,在上海看到了梅兰芳跟俞振飞的《牡丹亭》、《游园惊梦》,从此昆曲就跟着他一辈子,影响了他一辈子。牡丹缘,就从那时候开始。后来,白先勇说,“我的爱情观和汤显祖一样,是情真、情深、情至。目前为止,能打动我心灵的作品还是这类的。”

人生好比大观园,兴衰过程皆自然。

白先勇制作了青春版昆曲《牡丹亭》,在大陆苦苦推广,他最想告诉观众,我们自己的传统文化曾经有过这么灿烂辉煌的成就,我们要重新认识“她”。

“《牡丹亭》勾起了民族的文化乡愁。我们对自己传统文化的认知、认同都非常薄弱,我们的声音失掉了,是一个失声的民族。这和教育有关。教育体系里对传统美学教育的忽视,其实是隐性歧视,年轻人会觉得是因为这些不好,没意思,所以学校不教。比如昆曲,年轻人对《牡丹亭》的热烈反应就证明,不是他们不爱,而是之前没有欣赏过好的。”

“观众感动的原因是觉得美,而这么美的东西竟然是我们自己的,所以无论《牡丹亭》在哪里演,热烈程度都一样。”白先勇大刀阔斧地改动了《牡丹亭》,但精髓没变:水磨腔的优美、笛声的悠扬、唱词的韵味、表演的四功五法,这些保留了昆曲的灵魂,诗意和精致。

看到大学生的热烈反响,今年 80 岁的白先勇高兴也很心痛。他们感动掉泪,是对古典美学的皈依,他们之前不知道我们有这么好的东西。现在看来,传承是有希望的,昆曲在他们心中已经播种了。

白先勇这几年为了让传统“还魂”,推广昆曲花掉了几百万元,“都是我们自己去找来的钱,我的人情支票开得精光。台湾那些一流的工作人员,基本上是义工。在物质上的投资,我永远收不回来,我的回收是观众得到的教育,美的享受,美的喜悦。”

在这些百折不回的时刻,白先勇觉得自己和父亲很像,有一股蛮劲。从前的“孽子”开始回忆自己的父亲,2012 年,他编著了《白崇禧将军身影集》,书写父亲的生平。他觉得,那也是给中华民国立传。大陆视民国为败军,向来很少了解,今天的台湾又急欲遗忘这段历史。

“如果记忆死去了,整个民族等于患了失忆症了,过去糊里糊涂怎么回事都搞不清。我到处演讲,替父亲写传记,也是想从我父亲身上反映一段民国史。”

白先勇说,《红楼梦》是一首史诗式的挽歌,是十八世纪乾隆盛世以下,我们中华文明衰落的一首天鹅之歌。再没有一部能够达到它一半高度的文学作品。那些传统文化里的思想精髓和审美观,正离我们越来越远。

如果说曹雪芹是那个高唱挽歌的人,那么白先勇就是那个竭尽全力让挽歌响得久一点、再久一点的人。问题是,在这样的时代里,还有多少人愿意去听一曲挽歌呢?

本文由知事 转码显示查看原文