李公朴(1902-1946),生于江苏淮安。全国各界救国联合会和中国民主同盟早期领导人,杰出的社会教育家,被周恩来称为“为民主革命而献身的战士”,被郭沫若崇拜为“民主之神”。留学美国期间,对美国及世界各国的教育状况进行考察研究,认为学校“是改善社会环境的策源地”。在抗战前办国难教育,抗战时办抗战教育,抗战后办民主教育,并积极投身于反内战、争民主运动。与邹韬奋、胡愈之等发起筹办《生活日报》。创办《读书生活》半月刊,第一部中译本《资本论》由《读书生活》出版社出版。1946年7月11日在昆明市遭国民党特务开枪暗杀,次日凌晨因伤重、流血过多牺牲。4天后(7月16日),在云南大学的操场上举行火葬,李公朴和他为了民主和自由留起来的长胡须,一起在烈火中永生了……

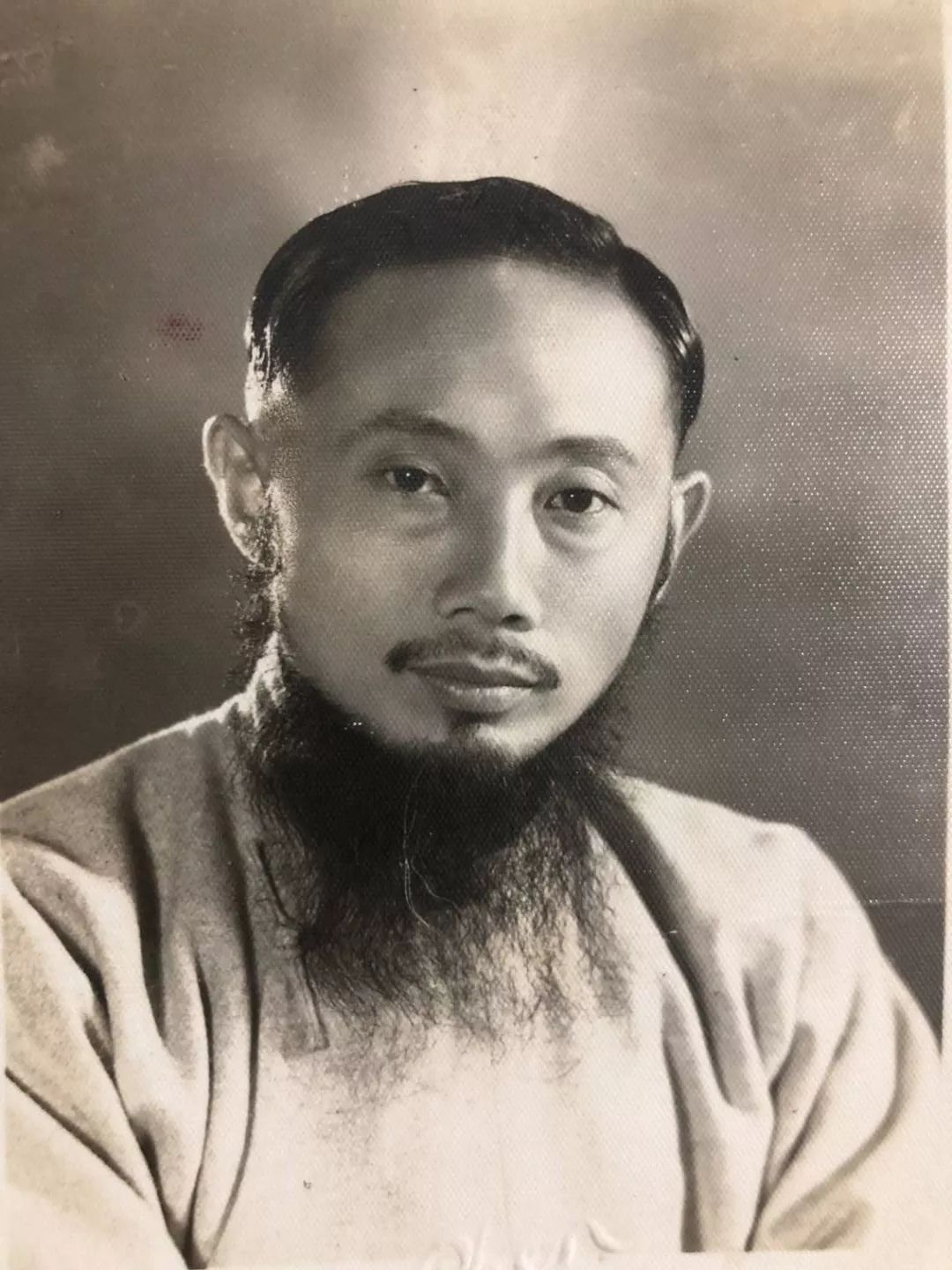

留长胡须的“民主之神”

——回忆我的父亲李公朴

文 | 张国男

我的父亲李公朴离开我们已经72年了。作为女儿,我最近一直在整理有关他的资料和文章,回顾他在世仅44年短暂传奇的一生,翻阅他爱读的书,查看他编过和写过的文章。虽然父亲惨遭国民党特务暗杀已经过去半个多世纪,我也从一个女孩子变成了80多岁的老太太,但每一次整理这些家庭历史文物,父亲的举手投足、言行举止反而越来越清晰地在我的记忆中鲜活起来。

父亲为了抗日救国和民主,坐过国民党反动派的监狱,到过革命圣地延安,为推动民主运动受过重伤。他虽然和我在一起的日子有限,但对我的教育,留给我的印象,却极为深刻,终生难忘。

父亲与母亲的姻缘

北伐战争时期,父亲李公朴随国民革命军回到上海。在上海妇女慰问军队的活动中,遇到了母亲张曼筠。母亲是上海著名书画家张筱楼的次女,毕业于北京女子高等师范学堂,当时是南京金陵女子大学的学生。那天,母亲与她的姨侄张则孙初次登台,主演一出北伐军解救一个遭封建军阀凌辱的家庭的话剧,受到观众热烈欢迎。演出结束后,父亲一行青年军官到后台慰问演员。他身着军装,英姿威武,两目炯炯,在母亲心里留下不可磨灭的印象。而母亲呢,脸庞虽有些似西方美女,但全身却透着东方女性的温柔、真挚和朴实。她深深吸引了父亲。于是,母亲的姨侄张则孙便充当了他们之间的“交通员”,成了他们爱情日深的见证人。

父亲李公朴与母亲张曼筠合影

1927年4月12日,从这天起,蒋介石一面北伐,一面“清党”,屠杀共产党员和工人。父亲十分气愤,毅然脱离国民党。

1928年春天,父亲与母亲在上海基督教慕尔堂结婚,从此相濡以沫,共赴国难,共度时艰,共担风险。

我们名字的由来:国家多难,要为国分忧

1931年“九一八”事变以后,日本帝国主义侵占了我国的东北三省,父亲正在为此而极端苦痛的时候,我出生了。父亲给我这个女孩取名叫“国男”,因为正值“国家多难”之际,“难”与“男”是谐音,希望我像男儿一样将来为国效命。

1933年日寇继续向华北进攻,国民党投降派坚持对日本不抵抗和反共内战政策,祖国内忧外患,危急万分。这一年弟弟又出生了,父亲给他取名叫“国友”,“友”是“为国担忧”的“忧”字的谐音。

当我们懂事时,父亲给我们讲了我们名字的来历,讲述了日本占领东北三省的残暴罪行和人民亡国的苦痛。父亲教我们唱救亡歌曲,动情地激发我们的爱国热情和民族自尊心,要我们牢牢记住国家多难,要为国分忧。

我和弟弟从小喜欢和父亲在一起,从他身上我们感到慈父的爱,但是说实在的,心里又有点怕他,因为他对我们的缺点和坏习惯绝不留情。慈祥中有严肃,严肃而不失慈祥。严师慈父,这是我对父亲最深刻的感受。

东西方相结合的个人品性

早在1930年我还没出生时,听母亲说,父亲从美国留学归来后,南京的家里便增添了一些西方民主、平等、自由、开放的生活气息。他带回了一句格言“工作的时候就是工作,玩的时候就是玩”。他工作时非常严肃,板起面孔,一门心思,不许任何人打扰,让我们感到有些“威”;但是玩的时候,他又无拘无束,甚至像孩子般顽皮,孩子们和他一起戏耍,从不把他当成长辈。

父亲很好客,常请朋友们来家吃饭,院子里这时歌声就飘起来。他最喜欢唱的是《苏武牧羊》和《满江红》。他引吭高歌,慷慨悲壮。有时他还唱从美国带回的“108首民歌”,特别是那首凄苍的“老黑奴”,唱着唱着,就学那“老黑奴”弯起腰、招着手说“我来了,我来了”;他也喜欢京剧,一面打拍子,一面唱《捉放曹》《空城计》,有板有眼;高兴起来,他打开留声机,在院子里就和客人们跳起交际舞。夏天,他拿出手摇冰激凌的桶子,自己动手,做冷饮招待客人,这就是家里孩子们最“疯”的时候。

父亲也保持着东方的一些优良传统。他对长辈很尊重,对岳父、岳母,从来都是极尽孝道。他不仅支持岳父张筱楼的书画事业,帮助举办书画展,而且因为自己也很喜欢此道,在书法上常常求教于岳父,所以父亲的笔迹后来在许多地方都可以看到我外公的影响。

父亲书法作品

父亲身上也有中国文人痛恨腐败、不屑于官场的正直清高。抗战前,南京是国民党政府的首都,是中国官僚社会的一个缩影。那里集中了中国大大小小的官僚,当然其中也有一些当“官”的进步人士或共产党员。父亲在南京的交游很广,经常来往的有文化、教育和政界的知名人士。我家在南京住的时间较长,父亲逐渐了解了国民党政府贪污腐败的许多内幕,目睹了官僚的糜烂生活,他看不惯他们花天酒地、挥霍无度,却还要从在死亡线上挣扎的病人身上吸血。他看到自己的好友高士其为此气得浑身发抖、四肢抽搐,便支持他辞去好不容易谋到的医生职位,让他住到自己家里。

南京原本是有些人升官发财的地方,父亲认识的朋友中也不乏高官,他不但没有趋炎附势、同流合污,反而下定了“誓不为官”的决心。但是有一件事例外。东北三省沦亡时,父亲满腔悲愤,奋起救亡,发起组织“中国国际合作协会”,联络各国文化界人士,呼吁国际社会加强合作,制止日本帝国主义侵略中国,他担任了总干事——这个为民族解放服务的“民官”。后来,他先后担任读书出版社社长、北门出版社主编以及多个民主集会的总指挥,因为这种“官”不求任何获取,只有无私付出。

讲民主的慈父

在我和父亲相处的日子里,我亲眼看到他在社会上坚持不懈地为争取人民民主而斗争,在家里,他也同样表现出了民主精神和民主作风。

我和弟弟的名字是父亲在我们出生后起的,可是我们的姓,却是在我们入幼儿园报名前,经过一番讨论才决定的。本来,我随父亲姓李是天经地义的事,但是父母亲打破旧传统,征求我们自己的意见,问我们愿意随父亲姓还是随母亲姓。我表示愿意随母亲姓,弟弟表示愿意随父亲姓。父母就尊重我们两个未成年小孩子的意见,定下了我们的姓名。

从我懂事那天起,我就感觉到我在父母亲面前是有发言权的。我们公认父亲是权威,但家里的事情他都要征求我们的意见。有时大家发生争执,他从不以家长身份压人,而是分出谁是谁非,谁说的对就听谁的。这一点逐渐成为我们的家风。

父亲从延安、边区辗转到昆明以后,民主政治思想也有所发展。当时,他很受延安“人民当家做主”气氛的感染,常常演讲、写文章,热情宣传延安的民主制度。他也身体力行,在家庭生活和他所创办的书店、出版社中,实行这种民主制度,人人是平等的,人人有发言权。朋友们说,我们楼上楼下(楼上是家,楼下是书店)是个“民主之家”。有一次,我欺负了弟弟,把他气哭了,父亲把事情弄清楚以后,严肃地要我先作自我批评,然后大家对我批评。我认识了错误,以后再也没有重犯,还懂得了处处爱护弟弟。

在这方面,父亲也是以身作则的。一次吃午饭,父亲对母亲做的菜有些挑剔,母亲忙了一上午,心里自然不高兴,饭也没有吃好。父亲察觉到了,等到晚上开饭时,他当众作了自我批评,母亲和全家人这顿饭都吃得非常高兴。父亲曾对我们说,这个批评与自我批评的武器,是他在延安从共产党那里学来的,不论是官是民、是长是幼,都应当坚持用好它。

我们的全家福,左一为作者

我在初中的三年里,每个星期回家一次。父亲总是抽出时间对我进行思想品德教育,了解我在学校的学习与生活,有时还谈些国家大事,问问我的看法和意见。他趁机给我讲延安和晋察冀边区人民充满朝气的崭新生活,同国统区腐败的黑暗现实作对比。有一次,父亲带我去城郊,看见国民党军人押着一群贫苦青年人,他们被用绳子捆绑着互相连在一起。父亲告诉我,这是抓壮丁,国民党就是这样抓人、强迫他们当兵的。父亲又讲了许多在共产党领导的民主政权下军爱民、民拥军的动人故事。他亲眼看到在那里,农民们自愿将自己的子弟交给八路军,青年人把参军看成是一种莫大的光荣。父亲曾把他在革命根据地耳闻目睹的真人真事写成一本书,书名叫《华北敌后——晋察冀》,真切地记载了根据地的政治、经济状况和广大人民翻身得解放的新面貌。

在昆明的几年中,当地的青年人都喜欢和父亲在一起,他们常常在星期六的晚上聚集在我家,开“周末晚会”。父亲教大家唱解放区的歌曲《黄河大合唱》《游击队之歌》《生产大合唱》等,还指挥大家一起唱,甚至一面唱一面跳。父亲扭秧歌没有母亲好,他就请母亲带着大家跳。父亲说,这是他最愉快的时刻,当然也是我们与这些青年人最幸福的时刻。今天回忆起这些场景来,我的心里依然无比温暖和亲切。

父亲牺牲以后,我们没有辜负他的教育和期望。母亲带着我们去上海、香港等地,继续开展民主运动,我和弟弟都参加了共产党领导下的新民主主义青年团。1948年,母亲和我们从香港通过国民党封锁线,奔赴日夜向往的华北解放区,加入了中国共产党。

为抗议压制抗日民主 留起长胡须

1936年冬天的一个深夜,我被吵闹声惊醒,睁开眼,满屋都是陌生人,有的是国民党警察,有的是法租界的巡捕。他们气势汹汹,蛮横无理。爸爸大声斥责他们:“救国会就是爱国,这也有罪吗?”后来我长大才明白,父亲当时就是因为主张抗日救国犯了“罪”,才被国民党当局带走的。他与沈钧儒、邹韬奋、章乃器、王造时、沙千里、史良等七人一起坐了八个月的监狱,这就是抗战史中记载的“七君子事件”。

七君子照片,左起:王造时、史良、章乃器、沈钧儒、沙千里、李公朴、邹韬奋

事件发生后的一天,母亲带着我和弟弟进苏州监狱探望父亲。在一个庭院的平房前,站满了喧闹的人群。突然,父亲从人群里跑到我们面前,抱抱我,抱抱弟弟,不断爱怜地亲着,接着又问这问那。我才发现父亲的胡须比以前长了许多。我奇怪地问:“父亲,你的胡子这么长了,怎么不剃啊?”父亲笑而未答。等我长大懂事后才明白,这是他对国民党反动派压制抗日民主运动的一种抗议。

留胡须的父亲

1945年抗日战争胜利了,我们问父亲:“胡子可以剃了吧?”他却严肃地说:“日本帝国主义是打倒了,但国家还有内战的危机,真正的和平、民主还没有到来。”为此,父亲还写了一首《不要教胜利冲昏头脑》的诗。

后来留长须的父亲,就成了他作为民主斗士独有的一个特征。我是多么盼望父亲剃去胡子的那一天啊,因为到那一天,才是真正和平、民主到来的一天!

遇难前的种种预兆

1944年,西南联大等四个大学和云南文化界举行辛亥革命33周年纪念会,会上拥护中国共产党提出的建立联合政府的主张。会议进行当中,特务扰乱会场,闻一多伯伯和父亲沉着镇定,挺身而出,积极维护秩序,会议继续进行,并大获成功。这年12月25日,昆明各界人士举行纪念云南护国起义29周年大会,并请护国起义的元勋们参加。会后大家上街游行,声势浩大,深受市民欢迎。从此昆明的民主运动逐步走向高潮。

国民党当局有鉴于此,决定不惜一切手段镇压民主运动,企图收买分化,甚至暗杀民主人士,妄图摧毁西南联大这个民主堡垒。1945年春季,国民党特务头子刘健群突然来到昆明,特地“拜访”父亲,说是“蒋委员长”要他来“关心”父亲的,又说在昆明不安全,希望父亲到战时陪都重庆去,可以在教育界委以“重任”。父亲深知他的来意是威胁利用、收买分化,于是坚决而委婉地予以拒绝。此时,他知道为自己又埋下了一条祸根。

8月15日,抗日战争胜利,日本无条件投降,举国欢腾。蒋介石一面备战,一面邀请毛泽东来重庆和谈,毛来重庆谈判了43天,签订了“双十协定”,并准备召开五个方面(国民党、共产党、中国民主同盟、青年党、社会贤达)参加的政治协商会议。1946年1月正式举行会议,会议达成五项协议。

1946年2月10日,重庆各界群众举行庆祝政协胜利闭幕大会。会议刚开始,一群特务暴徒便抢占了主席台,大打出手。父亲是大会总指挥,受了重伤。在重庆这场“较场口血案”后,父亲写信寄到昆明家中,说是伤势没有完全恢复,但没有生命危险。记得母亲给我们读父亲的来信时很激动,因为信上谈到了“流血”和“死”,我们很害怕。父亲在信中说,这次流血使他觉悟出许多道理,“革命没有不流血的。我流的血不过几百CC,只是血海中的几滴而已,这算得了什么呢?为了中国的前途,只要能团结更多的人,死又何足惜!”5月间,父亲与陶行知创办的重庆社会大学第二期由于当局不予批准,被迫停办,父亲才带着伤回到昆明。

“较场口血案”后在医院中养伤的父亲

6月间,国民党突然在昆明进行市内大搜查,风声越来越紧,局势更加险恶。昆明的特务们还用大字报造谣诬蔑,说“李公朴携巨款回昆明准备秘密暴动”,说“闻一多组织暗杀公司”,等等。这些日子里,父亲创办的北门书屋对面多了一个修鞋匠,他整天贼眉鼠眼地监视书屋。一个装疯卖傻的女特务经常出现在书屋门口和闻伯伯宿舍门外,胡言乱语,指名咒骂。有一天,两个彪形大汉突然闯进书屋,声称听说李先生招兵买马,特来投效。此时的昆明城已成特务的天下,笼罩在一片白色恐怖之中。朋友们多次劝说父亲,尽量少出去活动,免遭不测。父亲始终沉着镇定,有时照样外出找人、办事。他说:“我们参加民主斗争,就必须要有牺牲的准备。”他为悼念中共王若飞等四位飞机遇难烈士,写了一首诗《你们的死,叫我格外不怕死》。母亲心怀忧虑,再三嘱咐父亲多加小心,父亲含笑对母亲说:“我的两只脚跨出门,就不准备再跨回来!”父亲这句话在他遇难后成为广为流传的一句名言。他果然两只脚再也没有跨回家来。

被特务用无声手枪从背后射杀

1946年7月11日,父亲一直在家伏案写作,晚饭后,由母亲陪同外出为朋友办事。在乘公交车回家的路上,他们被特务们紧紧地盯上了。到青云街口下车后,没走几步,就听见后面轻轻“啪”地一声,父亲应声倒地。当时他神志还清醒,告诉母亲“我中枪了”。母亲在呼喊,路上的云南大学学生紧急要到一个帆布床,将父亲送云大医院抢救。到医院打开父亲腹腔后,才发现腹肠被击穿好几个大洞,血一直向外喷射。在医院三个小时的抢救过程中,父亲忍着剧痛没有呻吟,几次嘴在颤动,挣扎着要说什么,终于吐出了“卑鄙!无耻!”便昏了过去。当他再一次醒来时,又艰难地颤动着嘴唇,喃喃地唤着:“为了民主!为了民主!”黎明前,父亲突然睁开眼睛,问了一句:“什么时候了?”母亲答:“5点了。”“天快亮了!”父亲闭上眼睛,伴着剧烈的咳嗽,吐出了最后一口血。5点20分,他的心脏停止了跳动。

父亲受伤后,母亲趴在父亲身旁失声痛哭

第二天,母亲接到从延安发来的毛主席和朱总司令的唁电,她含泪读给我们听:“惊悉公朴先生为反动派狙击逝世,无比愤慨!先生尽瘁救国事业与进步文化事业,威武不屈,富贵不淫,今为和平民主而遭反动派毒手,实为全国人民之损失,亦为先生不朽之光荣。全国人民将以先生之死为警钟,奋起救国即以自救……”

7月16日,在云南大学的操场上,举行了父亲的火葬。我永远也忘不了那个悲壮的场面:操场中央摆着一个大铁筒,下面架着浇有汽油的木柴,父亲坐在里面,他没有倒下,像是在沉思,我看着父亲和他那长长的胡须在熊熊烈火中永生了。

父亲火化时的场景

多年来,父亲以“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”12个字作为他的座右铭。他解释说:“吾辈追求真理,认识真理,抱着真理为民族、人类服务,有什么疑惑呢!”“惟其不惑,所以不忧,所以不惧。”为了争取民主自由,反对国民党专制独裁,父亲为真理勇于赴汤蹈火、视死如归。

事实证明,父亲的血没有白流。三年后,他们努力争取的新中国成立了。

本文内容来自《纵横》2013年第8期张国男《留长胡须的“民主之神”——回忆我的父亲李公朴》、2018年第7期张国男《说说父亲李公朴的胡须》。

《纵横》杂志是全国第一份集中发表回忆文章、面向国内外公开发行的大型文史月刊。创刊35年来,以亲历、亲见、亲闻的视角,努力发掘众所周知的人物背后鲜为人知的故事,以跨越时空的广阔视角,纵览百年历史风云,横观人生社会百态。曾荣获第三届中国出版政府奖期刊提名奖,在期刊界和广大读者中具有广泛的社会影响。

国内发行 全国各地邮局 邮发代号:2-300

邮购请联系:中国文史出版社《纵横》杂志发行部

邮局汇款

单位名称:中国文史出版社

单位地址:北京市西城区太平桥大街23号

邮 编:100811

银行汇款

开户名:中国文史出版社

开户行:北京银行金融街支行

账 号:01090848000120105132058

联系人:武同 赵春青 何鹤

电 话:010-66192576 66122507 66192707

传 真:010-66192577

(请在汇款单附言栏内注明所购杂志期数、册数,并将您的姓名、电话、地址、邮编书写清楚)

本期编辑:杨玉珍返回搜狐,查看更多

责任编辑: