理解毛泽东的红学思想,必须高度重视其钟情以诗性语言进行表达的一面,不能盲目迷信其字面上的意义,不能因盲目迷信其字面上的意义而误解其精神特质。

毛泽东在读书

毛泽东在读书

“入乎其内”与“出乎其外”大体是毛泽东论红的两大境界,毛泽东论红首先能够走进文本、“入乎其内”,所发议论能够充分尊重《红楼梦》的客观描写实际;其次则表现为超越文本、“出乎其外”,虽然是在表达与《红楼梦》及红学相关的话题,但思想与情感却不为《红楼梦》以及固有的红学观念拘束,能够拉开与《红楼梦》以及固有红学观念的距离,甚至“反其意而用之”。

毛泽东有大量的红学论述,这可以在一定程度上代表毛泽东对《红楼梦》有兴趣,但不可以代表毛泽东对《红楼梦》有浓厚的兴趣;毛泽东红学与其说是在探索《红楼梦》这一客体,不如说是热情地借借红学研究宣讲自己的思想信念。

1、钟情以诗性的语言表达自己的红学认识

毛泽东钟情以诗性的语言表达自己的红学认识。诗性语言是与理性语言相互对立的语言存在。如果说理性语言属于以相对冷静的态度进行表达与陈述,而诗性语言则倾向于以比较激越的亢奋进行抒发与宣泄。

诗性语言的缺憾是说话人因过分迁就个人的情感与情绪,而存在言不尽意与意在言外的问题,其亮点是活泼鲜明,富有生气,因情绪的饱满与情感的充分而具备独特的审美气象。说者直抒胸臆、任情任性,听者则赏心悦目、如坐春风。

《毛泽东读红楼梦》

《毛泽东读红楼梦》

理解毛泽东的红学思想,必须高度重视其钟情以诗性语言进行表达的一面,应该客观正视其言不尽意与意在言外的问题,不能盲目迷信其字面上的意义,不能因盲目迷信其字面上的意义而误解其精神特质。

应该承认,毛泽东红学的主要方面是以理性的语言完成表达,因此具备明白晓畅、没有歧义的特点。阅读这些内容,不管读者是否同意毛泽东的观点,但都可以清楚毛泽东在说什么、怎么说,以及为什么这样说。

但也有相当多的内容是以诗性的语言进行表达,在这样的情况下,如果盲目迷信其字面上的意义去理解,即使读者非常希望接受毛泽东的思想,但也很难弄清楚毛泽东在说什么、怎么说,即使在表面的意义上勉强可以弄清楚毛泽东在说什么、怎么说,但又因个人的理解经不起推敲而迷茫于毛泽东为什么这样说。

1、读《红楼梦》“5遍,才有发言权”。

毛泽东曾经在不同的场合、针对不同的对象,大讲特讲其读《红楼梦》“5遍,才有发言权”的观念。

1954年,毛泽东在杭州与侯波说:“你要看5遍才有发言权。”①

1955年,毛泽东问谭启龙读过几遍《红楼梦》,谭回答说读过一遍,毛泽东说:“读过一遍没资格参加议论,你至少要读五遍。”

1959年水静对毛泽东说读过三遍《红楼梦》,毛泽东说,“读三遍不够,至少要读五遍以上。”

1973年,毛泽东接见许世友,问他看没看过《红楼梦》,许世友说看过,毛泽东说:“《红楼梦》要看5遍才有发言权,要坚持看5遍。”

《毛泽东与红楼梦》

《毛泽东与红楼梦》

2、“不看完这三本书,不算中国人”。

毛泽东似乎非常看重《红楼梦》,曾经对《红楼梦》进行过极端的肯定。1938年10月,在中共中央六届六中全会期间,他曾经对贺龙、徐海东说:“中国有三部小说,《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》,不看完这三本书,不算中国人”。

尽管毛泽东对读“5遍”的问题非常认真,似乎读“5遍”包含着玄机,读“5遍”即觉悟与蒙昧的分水岭,但在事实上这读“5遍”却既认真不得,也无从认真。因为读5遍充其量是毛泽东自己的阅读经验,不同人的资质不同,悟性不同,基础也不同,所以读“5遍”并不可以作为普遍适用的阅读法则。

同时即使读者的资质、悟性与基础完全相同,但读5遍也有以什么样的精神去读以及以什么样的态度去读的根本区别,是选择精读还是选择泛读,是观其大略还是务于精熟,如果是泛读是观其大略,即使“5”遍读过也可能依旧昏昏然不知所以,如果是精读是务于精熟,可能用不着读“5”遍就可以基本理清其故事脉络,甚至在某些方面收获心得。

如果说读《红楼梦》“读5遍,才有发言权”的观点,让人既认真不得、也无从认真的话,而“不看完这三本书,不算中国人”的观点,则不仅让人认真不得、无从认真,甚至认真就意味着毛泽东其人的不可理喻。

《毛泽东与四大名著》

《毛泽东与四大名著》

因为国籍是公民依靠出生或血统取得的属于某个国家的身份,与是否读书毫无关系,与读什么书不读什么书更不相干。《红楼梦》出现以前,所有的中国人都没有读过《红楼梦》,但他们绝对是货真价实的中国人。

实际上毛泽东的这两个观点,主要是以诗性的语言来表达自己的认识,其本质含义不在借以表达的字面本身,而是意在言外。理性语言并非一定可以构成真理性的表述,而诗性语言也并非一定会悖离真理。如果联系毛泽东重要的红学观点以及毛泽东思想去认识,这两个观点不仅是可以理解的,也是可以接受的。

读“5遍才有发言权”之“5便”,并非理性意义上的“5便”,而是一种诗性意义上的“5便”,就像“故国三千里,深宫二十年”。如果说“三千里”比喻故国之遥远,“二十年”形容关在皇宫时间之长,那么读“5遍”则属于强调多读多看、要求读懂弄通。

毛泽东红学接近社会历史学派的红学观,主要以社会历史的眼光观察《红楼梦》,其中有两个概括性或根本性的结论:

1、《红楼梦》有重要的认识价值,是一部了解中国古代社会的通俗历史教科书,其中“写的是很仔细很精细的历史。”

2、阅读《红楼梦》有难度,《红楼梦》的主题是表现阶级斗争,《红楼梦》出来二百多年红学家都没有注意到这一点。因为存在这两个基本的红学观点,所以毛泽东就借读“5便”来强调多读多看、读懂弄通的重要性。

《毛泽东评点红楼梦》

《毛泽东评点红楼梦》

在毛泽东看来,如果不多读多看、读懂弄通,容易流于蜻蜓点水、走马观花,难以切近其深邃的思想实质。

“不看完这三本书,不算中国人”之“中国人”,也不是在理性的意义上讨论中国人的国籍问题,而是在肯定这三部著作具备高度思想艺术价值的大前提下,通过一种诗性的语言,表达作为中国人应该具备基本历史文化常识的重要性。

这一点与毛泽东肯定这三部著作有关,也与毛泽东一向重视文化学习有关。毛泽东非常重视军队的文化素质,曾经深刻地指出:“没有文化的军队是愚蠢的军队,而愚蠢的军队是不能战胜敌人的。”

对于军队高级将领的文化学习,毛泽东也很得重,多次以《晋书》中“常鄙随、陆无武,绛、灌无文”的话鞭策他们,要求他们不仅要注意学习军事知识,也要注意学习基本的文化知识,希望他们不断提高自己的理论文化素养②。

毛泽东多次向军队高级将领推荐阅读《红楼梦》等名著,主要是因为他将《红楼梦》等名著作为具备基本常识的教科书,作为中国人进行历史文化学习的常识读本。

2、“入乎其内”与“出乎其外”

王国维在《人间词话》中说:“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之;出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致。”③

《王国维文学评论三种》

《王国维文学评论三种》

“入乎其内”与“出乎其外”大体是毛泽东论红的两大境界。毛泽东论红首先能够走进文本、“入乎其内”,所发议论能够尊重、正视《红楼梦》的描写实际。虽然议论的内容多数属于借题发挥,并非纯粹的红学议论,但其关于《红楼梦》问题的描述,也以极度的妥帖而让人会心。

如1949年1月4日,在《评战犯求和》的评论中毛泽东写道:“大观园里贾宝玉的命根是系在颈上的一块石头,国民党的命根是它的军队。”

但毛泽东毕竟是一个才气纵横的思想家,因此毛泽东红学在相当多的时候则表现为超越文本、“出乎其外”。

此时或者因为过于倾心收取调侃与反讽之类的表达效果,或者因为要表达可能要表达的言外之意与弦外之音,毛泽东虽然是在表达与《红楼梦》以及红学相关的话题,但思想与情感却不为《红楼梦》以及固有的红学观念拘束,能够拉开与《红楼梦》以及固有红学观念的距离,甚至“反其意而用之”。

1、毛泽东曾经与他的生活秘书孟锦云漫谈《红楼梦》与《红与黑》。他说:“真是无巧不成书,两个书名的第一个字都是‘红’,可见东西方都有‘红学’”。

2、在针对高岗事件的发言中,毛泽东说:“我们的古人林黛玉讲,不是东风压倒西风,就是西风压倒东风,现在呢,不是阳风阳火压倒阴风阴火,就是阴风阴火压倒阳风阳火。”

《纪念毛泽东同志誔辰一百周年毛泽东论水浒红楼梦讨论会专刊》

《纪念毛泽东同志誔辰一百周年毛泽东论水浒红楼梦讨论会专刊》

在第一部分曾经立足“诗性的表达”对毛泽东红学进行过分析。“诗性的表达”与“出乎其外”既有密切的联系也有本质的区别。

两者的联系是结论都出人意外,让人不可理喻、难以接受,但区别则是“诗性的表达”存在的问题只是问题的表象,并非问题的本质;而“出乎其外”存在的问题则是纯粹的问题。

究其原因主要在于,“诗性的表达”在主观上并不存在故意偏离事实的表达动机,只是因为迁就表达者的情感与情绪才导致结论在表面上偏离了事实的方向,而且读者如果立足诗性的理解,还可以摒弃或拨正其因“诗性的表达”而偏离事实的倾向。

而“出乎其外”特别是上面引用的两则属于“出乎其外”的红学言论则不同,较之“诗性的表达”情感与情绪的激越与亢奋,“出乎其外”则呈现一种冷静、从容以及理性的表达态度。

其之所以在冷静、从容以及理性表达的背后依然出现偏离事实的问题,主要是因为表达者存在主观上的表达故意,甚至是存在蓄谋已久的主观表达故意。在这样的情况下,不管读者出于何等意义上的好心,要对其存在的问题进行何等意义上的摒弃与拨正,都无补于偏离事实的客观存在。

《毛泽东读四大名著》

《毛泽东读四大名著》

1、“红学”本不足道,开始的时候不过是文人间的相互调侃。

最早见于清代李放的《八旗画录》:“光绪初,京朝上大夫尤喜读之(指《红楼梦》),自相矜为红学云。”但从新红学出现以来,因为中国社会一流的社会科学学者都陆续关注红学研究,这门学问也就一时走向神圣。

毛泽东“东西方都有‘红学’”的谈话,在研究毛泽东红学思想的著作中存在,在回忆毛泽东晚年生活的作品中也存在。它们讲述这个问题有一个共同点,即都回避毛泽东谈话有调侃与反讽的味道,认为毛泽东是在将《红与黑》与《红楼梦》相提并论的情况下,得出了“东西方都有‘红学’”的结论。

哲人已逝,真实将尘封在历史中,但如果换一个方式讨论这个问题,也不难证明毛泽东所谓的“东西方都有‘红学’”的观点,属于借“反其意而用之”的通道,对红学的神圣进行调侃与反讽。

首先,《红与黑》是法国作家司汤达创作的长篇小说。“红与黑”象征作品的创作背景:“红”象征法国大革命时期的热血和革命;而“黑”则象征教会势力猖獗的封建复辟王朝。

毛泽东熟悉一定的英语,明白外文作品翻译的基本情况,他不会以小儿科式的逻辑推理,仅仅因为两部作品的第一个字都有“红”字,就得出东西方都有红学的观点。

《毛泽东与中国古典小说》

《毛泽东与中国古典小说》

其次,孟锦云是毛泽东的护士,因为对红学涉略不深,估计面对毛泽东“东西方都有‘红学’”的论述,不会有什么特别的反应。

可如果将这个事件的孟锦云换作红学大家周汝昌,如果是让周汝昌面对毛泽东,让其倾听毛泽东“东西方都有‘红学’”的谈话,周汝昌会怎么样呢?是无地自容呢?还是顿觉无趣呢?对此读者完全可以想象。

2、毛泽东“我们的古人林黛玉”,应该是借“反其意而用之”的通道,调侃索隐派旧红学在原型问题上的胶柱鼓瑟与刻舟求剑。林黛玉是真实的历史存在,唯一的道理即王梦阮、沈瓶庵曾经主张林黛玉即董鄂妃。

但胡适新红学出现以来,林黛玉即董鄂妃在一定程度上已经成为红学笑谈,红学的主流观念基本认为林黛玉属于虚构的典型。

《毛泽东读评五部古典小说》

《毛泽东读评五部古典小说》

一些描写毛泽东读红论红的著作也反映,毛泽东对索隐派旧红学评价并不高。他曾经说过:蔡元培旧红学的索隐派不对,比较而言还是胡适说的对一点。这应该可以在一定程度证明“我们的古人林黛玉”属于调侃与反讽。

受刘心武、霍国玲等人的蛊惑,沉寂多年的索隐派红学在一度时期又曾经泛滥,而林黛玉即董鄂妃则也被旧话重提、甚至还有所发挥。

对此比较让人欣慰的是,坚持这个观点的索隐论者并不曾以毛泽东“我们的古人林黛玉”来支持个人林黛玉属于真实历史人物的论点,这在一定程度可以说明所谓的索隐论者也发现毛泽东如此的表述并不作数,属于调侃与反讽之流,也在一定程度表现了索隐论者们还未曾丧失最为基本的学术操守。

3、红学研究要为现实政治服务

毛泽东有大量的红学论述,这可以在一定程度上代表毛泽东对《红楼梦》有兴趣,但不可以代表毛泽东对《红楼梦》有浓厚的兴趣。

《光明日报》刊《关于红楼梦研究问题的信》

《光明日报》刊《关于红楼梦研究问题的信》

说可以在一定程度上代表毛泽东对《红楼梦》有兴趣,是因为但凡关注较多的问题往往即是比较在意比较感兴趣的问题;说不可以代表毛泽东对《红楼梦》有浓厚的兴趣,是因为在毛泽东的思想世界中,还另外存在着比《红楼梦》问题更令他在意更令他感兴趣的问题。

毛泽东的红学论述非常丰富,但丰富的毛泽东红学却并非纯粹探索《红楼梦》这一客体,而是热情地借红学研究宣讲自己的思想信念。在“思想信念”与红学研究之间,“思想信念”不惟极端的倔强,而且极端的百折不挠。

“思想信念”可以走进文本、“入乎其内”,与《红楼梦》描写以及某些红学观念鱼水相谐,但“思想信念”也可以超越文本、“出乎其外”,置《红楼梦》的描写实际以及具体的红学观念于脑后。

毛泽东是一个雄视古今的无产阶级革命家、军事家、思想家,他伟大的目光在井冈举义,在四渡赤水,在持久战,在三大战役,在社会主义改造,他非周汝昌之流的小儒,根本不屑于做曹雪芹的“旷世知音”。

毛泽东红学最大的特色是意境高远、目标广大,在毛泽东那里,“革命文化,对于人民大众,是革命的有力武器。革命文化,在革命前,是革命的思想准备;在革命中,是革命总战线中的一条必要和重要的战线”。

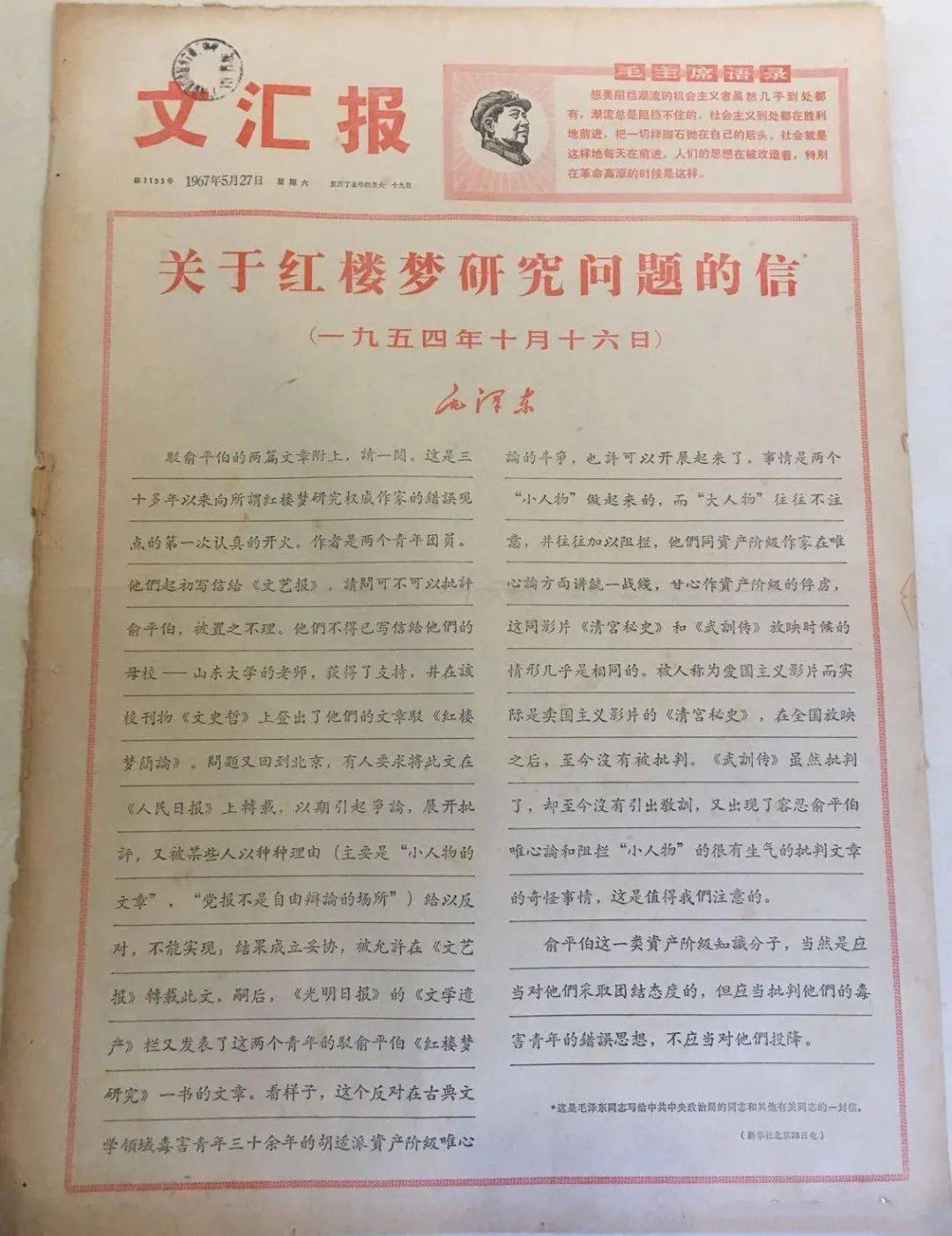

《文汇报》刊《关于红楼梦研究问题的信》

《文汇报》刊《关于红楼梦研究问题的信》

红学不过是毛泽东服务政治斗争的工具,是毛泽东实施个人政治规划并进而推动历史向前发展的把手。毛泽东关于《红楼梦》的论述在多数情况下只是摆个架子虚晃一枪,只是取些修辞之类的效果,只是借《红楼梦》这个引子与由头将自己要传达的思想进行表达。

红学问题就像中国文学传统中的铺陈,也好比先秦诸子著作中大量存在的寓言故事,借着它从不经意处入手,在主题之外荡开一点,以便给主题的出现多留些地界、也好让听话人预作些准备。

毛泽东的红学思想与毛泽东的人生观、价值观、世界观息息相通,与毛泽东的成长经历、生活习惯、情感倾向难舍难分,更与毛泽东的政治信念、治国方略、斗争艺术藕断丝连……

毛泽东钟情阶级斗争学说,信奉阶级斗争在阶级社会中普遍存在,认为至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史,主张以阶级斗争的观点分析历史问题。受这一思想认识的暗示与牵引,毛泽东于是就强调《红楼梦》表现阶级斗争的属性,认为《红楼梦》的主题是表现阶级斗争。

《毛泽东与中国古典小说》

《毛泽东与中国古典小说》

毛泽东非常重视历史问题,提倡以谦虚的态度学习历史,认为历史的经验值得重视,“读历史是智慧的事”,“只有讲历史才能说服人”。毛泽东因此也以社会历史的角度看《红楼梦》,将《红楼梦》当成一部了解中国社会的通俗历史教科书。

毛泽东同情弱者,同情“小人物”,对“大人物”、“上等人”、“富人”、“压迫者”保持天然的敌视和极端轻蔑。毛泽东曾经回忆担任北大图书馆助理员时候的工作说:我“每月有八元钱。我的职位低微,大家都不理我”④。

毛泽东曾经支持李希凡、蓝翎两个小人物向红学权威俞平伯开火,与“小人物”情结浓郁有重要的关系,与自己曾经的经历有重要关系。

毛泽东心系党和国家的安危,提倡艰苦奋斗不骄不躁的作风,因此也由《红楼梦》问题联想到干部的教育问题。

《毛泽东评阅红楼梦》

《毛泽东评阅红楼梦》

1963年5月7日,在杭州召开的一次会议上,毛泽东说:“《红楼梦》第二回上,冷子兴讲贾府‘安富尊荣者尽多,运筹谋划者无一’,贾家也就是那么垮下来的”。他以贾府的兴衰教育广大干部,要人人为国家为集体操劳,而不要只顾自己。

参考文献:

①董志新:《毛泽东读红楼梦》,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司,万卷出版公司,2011年1月出版(本文涉及毛泽东评价《红楼梦》内容基本出自此书,余不注)。

②李明:《毛泽东三劝三战将读红楼梦》,《学习时报》2019年1月14日第6版。

③姚淦铭、王燕编:《王国维文集》(第一卷),中国文史出版社,2007年5月出版,第155页。

④逄先知、金冲及:《毛泽东传》,中央文献出版社,2003年12月出版。返回搜狐,查看更多

责任编辑: