那一天,陈芝秀把自己打扮得非常漂亮,又穿上了心爱的旗袍与高跟鞋,跟着赵忠清,像是又去法国一样。而赵忠清带着陈芝秀离去时,与平常不一样,脸上不经意地流露出了做贼得逞后得意忘形的表情,这被研究所常书鸿的一位学生看了出来——他们这是一起私奔了,把常书鸿以及女儿常沙娜和儿子常嘉陵都“甩”在了敦煌。

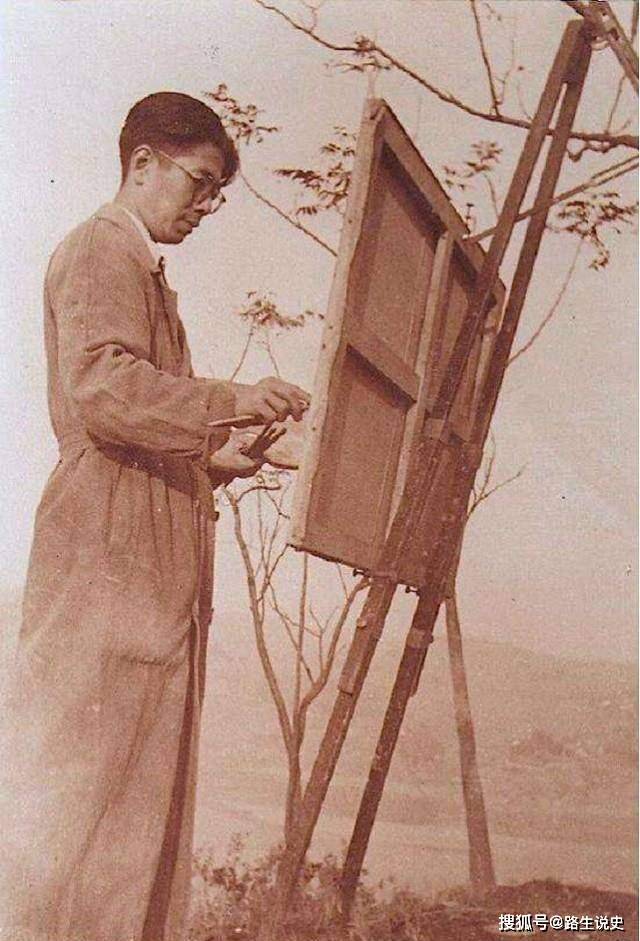

常书鸿在敦煌

01.如鲜花盛开的女子,曾让常书鸿为她“单相思”

1908年,陈芝秀出生在江南水乡一个富裕家庭。她的祖上出过进士,是书香门第。因为受到家里不缺钱又有文化的氛围熏陶,一方面,她的童年无忧无虑,不知道烦恼是什么;另一方面,也让她从小对艺术产生了兴趣,有了仿佛是存在于幻想的浪漫气质。这两样东西结合在一起,让她得体穿着、容貌出色,分明还有了平常人家女子身上没有的很多引人注目的东西。

1925年,陈芝秀17岁,美貌如花的她已经在少女萌动的春心里,无数次地想象过自己的另一半,但另一半是个什么样的呢,她的心里却没有一个清晰的画像,大约和很多女子一样,都渴望着可以用“英俊帅气”几个字来形容的样子吧。也就是在这个时候,她与常书鸿相识了。

常书鸿1904年出生于杭州一个驻防旗兵的骑尉之家,是满族人,老姓伊尔根觉罗氏。他自幼学画,8岁入书院读书,高小毕业后入浙江甲种工业学校,学习与绘画有关的染织专业。1923年,毕业留校任美术教员。能与陈芝秀相识,还有这么一层关系,即常书鸿的姑姑是陈芝秀继母。据说,两人之间还有这样一段恋爱的前奏:

1922年,18岁的常书鸿去姑姑家做客时,第一次见到陈芝秀,就被陈芝秀的美貌吸引,心里放不下陈芝秀了。做了教员家人给他找对象,他非常排斥,甚至因为陈芝秀犯起了“单相思”。母亲说,你这是干嘛,老大不小了,还想一个人过一辈子?常书鸿便将心中的陈芝秀说了出来。母亲听了直摇头,觉得陈芝秀是有钱人家的千金,在陈家面前,自家多少有些普通,门不当户不对。但见儿子茶饭不思、失魂落魄的样子,母亲还是拗不过,抱着试试看的态度向陈家提亲了。

1925年,常书鸿已经21岁,对陈芝秀“单相思”了好几年的他,陈芝秀还不知道他是谁。常家上门提亲,陈芝秀第一次留意到他,没想到一见他,就觉得他玉树临风、谈吐不俗,正是自己在心中“画”了无数遍的那个男子,“心里再也装不下别人了”。就这样,两人“一见钟情”,快速结婚,成为了夫妻。

浙江甲种工业学校就是今天浙江大学工程机械学院,最早是1910年11月筹建的浙江中等工业学堂,1913年更名为浙江公立甲种工业学校。1916年,改为浙江省立甲种工业学校。1920年秋升格为浙江公立工业专门学校,设电气机械科和应用化学科。附设甲种工业学校的甲种讲习班分机械、电机、应用化学染织4科。

常书鸿最早谨遵父命,报考电机科,后因对于绘画仍有执念,入学不久便改选了与绘画相关的染织专业。毕业留校后虽然做了美术教员,但在他的心里仍然放不下绘画,一心想着要去深造。与陈芝秀结婚后,两人心在欢笑、情在燃烧,甜蜜恩爱,让人羡慕。但即使在这种情况下,他的心里仍装着绘画,于是,就有了1927年夏,他以在轮船上当伙房勤杂工的方式到达巴黎的学习历程。

在巴黎,常书鸿开始半天打工,半天到画室学画的留学生活。同年秋,入里昂国立美术专科学校,一年后,由预科升入本科,因在素描考试中获得第一名奖金,提前升入油画班。能有这种学习的经历,离不开陈芝秀最初对常书鸿的支持。原来,婚后,陈芝秀发现丈夫是个有着极高绘画天赋与才华的人,不仅扶持丈夫留学深造的想法,还主动为丈夫留意招募国外留学人才的信息,一心想要丈夫在这方面出人头地。

常书鸿离开后,与陈芝秀之间有了遥远的距离,但陈芝秀也没闲着,开始学习绘画和法语,总想着自己有一天能和丈夫在法国团聚。事实也是这样的,经过一年的学习,陈芝秀于1928年真的来到了法国,与常书鸿相聚了。因为提前学习了法语,在与当地人的沟通上已经没了多少障碍,陈芝秀很快就适应了法国的环境。

陈芝秀(油画)

陈芝秀在法国学习雕塑,她的到来,不仅让常书鸿发现她的身上也有很高的美术天赋,而且,她的到来让她和常书鸿在巴黎第14区48号的家中,也多出几分像巴黎一样浪漫的氛围。她热情好客、爽朗大方,很快就在巴黎结识了不少朋友,其中包括常书鸿的很多朋友,有巴黎当地的友人,也有不少中国留学生。她总会把这些人邀请到家里相聚,和他们一起谈艺术,并为大家做中国菜。

常书鸿看着妻子把家里收拾得干净整洁,把自己打扮得漂漂亮亮,每天过着像拉琴一样充满了欢声笑语的生活,打心里高兴,也因此更爱妻子,很多画作里都出现了妻子的模样。如此甜蜜的爱情,让周围的人和那些前来家中做客的人,都羡慕不已,他们两人的世界理所当然地愈加和谐美好了起来。

1931年3月,常书鸿与陈芝秀的女儿常沙娜生于法国里昂,次年,常书鸿入巴黎高等美术学院,后因作品一再获金奖、银奖而被选为巴黎美术家协会会员。在法国有了一定的影响力和名气。按理说,常书鸿和妻子在法国的生活,伴随女儿的出生有了一定的根基,但他们都没有发现,生活却在这时有了变化,让人浑然不觉。

对此,长大后的常沙娜曾在一段文字里这样描述了陈芝秀当时的状态:“在我记忆里,妈妈漂亮,打扮入时,非常爱我,而且非常能干,会织好看的毛衣……妈妈在雕塑系学得很不错,还拿到了奖学金……”而所谓的变化也许就是从这个时候开始的。

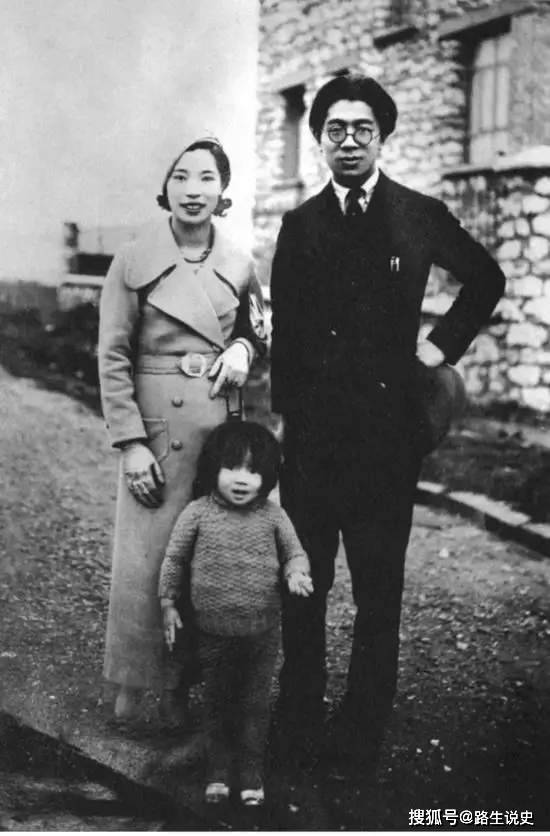

1933年,常书鸿一家在巴黎

02.两人婚姻生活出现裂痕,只因陈芝秀难舍法国的生活

里昂是法国东南部城市,市区位于罗讷河和索恩河交汇处,其主城区以河流为界大致可分为三大部分:西侧为富维耶山,老城区位于两河之间的半岛上,新城区则主要集中在东部。里昂虽不及巴黎气派,但却有着自己的风韵,比起巴黎的喧嚣、国际化,相反,里昂则是一个安静的城市。为此,有人打过这样一个形象的比喻:如果巴黎是位美艳绝伦的华丽贵妇,那么,里昂就是养在深闺的小家碧玉——它诞生在罗讷河似男人和索恩河似女人的臂弯中,会让旅行到此的人们,静静盯着属于它的每一扇窗户,始终想要弄清它到底有多神奇、有多美。

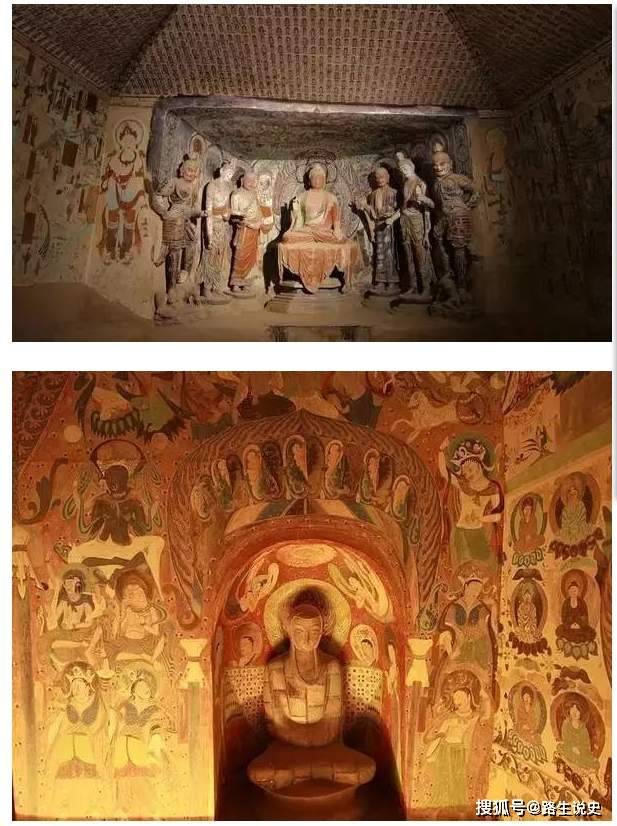

常书鸿在里昂的变化,缘于一件小事——大约是1935年秋的一天,他在罗讷河畔的一个旧书摊上,无意中看到了伯希和编辑的一部名为《敦煌图录》的画册,其中收录了约400幅有关中国敦煌石窟和塑像的照片。这时,他才知道祖国还有这样一座艺术宝库,而且在国外引起了轰动。在心内感到震撼的同时,他觉得非常惭愧,并且发出了这样的感叹:

“我是一个倾倒在西洋文化面前,而且曾非常自豪地以蒙巴拿斯(巴黎艺术活动中心)的画家自居,言必称希腊、罗马的人,现在面对祖国如此悠久灿烂的文化历史,自责数典忘祖,真是惭愧至极,不知如何忏悔才是!”

于是,常书鸿开始自责——为什么总是一味地追求西方国家的艺术美感,而看不到自己祖国的艺术的价值呢?正是在这种自责里,他毅然决定回国,去遥远的敦煌寻找艺术的真谛。但当他回家将自己的决定告诉陈芝秀时,陈芝秀被结结实实地吓了一大跳——因为艺术而更加具备浪漫气质的她,已经适应了法国的时尚气息和醉人风景——她已经深深地爱上了这里以及这里的一切,并在乐不思蜀中,淡忘了曾经经历的关于中国的很多事。

“能不回去吗?”

“不,我一定得回去!”

常书鸿的坚决让陈芝秀感到恐慌。

“没有商量的余地了吗?”

“没有,我一定要回去!”

“那么,我们就各走各的吧……”陈芝秀哭了,她的眼泪与柔情留不住丈夫的心。

1936年,常书鸿回国,这也意味着陈芝秀在法国浪漫生活的结束,1937年,她带着女儿常沙娜也回到了中国。她以回头的姿势为曾经的生活一次次地画着句号,但无数个句号却被她的泪水淹没,变成了一个个说不清道不明的省略号。法国咖啡的浓香不失时机地浸入她的骨髓,并在离去的脚步里,让她发出这样的感叹:“如果我可以永远呆在巴黎就好了。”但她又清楚地知道,那一切已是一去不返的了。

常书鸿回国后有过这样的经历:1936年秋,在北平艺术专科学校任教。1936年,卢沟桥事变发生,随校向大后方转移,经庐山、湖南、昆明迁往重庆,他的全部书画都在途中遭日本飞机轰炸化为灰烬。这时的中国大地烽烟四起、民不聊生,这让陈芝秀不禁时常联想到法国浪漫和幸福的生活,也便时常独自神伤,心中五味杂陈。生存的环境和心态,让她在悄然无声中拉开了与常书鸿的距离。

1941年,常书鸿和陈芝秀的儿子常嘉陵出生,让本来已经有些远的夫妻间的距离相对近了一步,陈芝秀孩子的出生,可以让常书鸿了却去敦煌的心,也便没有想到复兴祖国文艺的愿望在常书鸿的心里一直没变,而且随着时间的推移,愈加强烈了起来。

1942年,国民政府教育部在社会上保护文物的舆论压力下,听取国民党元老于右任先生的建议,经多方努力,决定成立敦煌艺术研究所,常书鸿因为好友梁思成的推荐担负起了这一重任,成为首任“敦煌艺术研究所”所长,终于实现了他的夙愿。当时有不少人主张把研究所放在条件相对较好的兰州,对此,常书鸿十分不愿意,并说:“兰州离敦煌一千多公里,怎么搞保护又如何搞研究呢?”

更为糟糕的是,研究所虽然成立了,所长也有了,政府却拨不出多少经费。而且,常书鸿主张要去敦煌,很多人都不知道敦煌在哪里,所以,同行之人便成了问题。最初,有一些人前来报名,但一听敦煌是荒无人烟的戈壁滩,连骆驼在那里生活下去都困难后,就打起了退堂鼓,最终决定要和常书鸿一起去的只剩下了5个人。

尽管如此,常书鸿心里那份对敦煌的执着越烧越烈,他说:“如果真的没人去,那么我就一个人去!”因为没有足够的路费,很着急的他只有靠画展自筹经费。看着钱筹得差不多了,他咬了咬牙,带着其余4个人踏上了前往敦煌的路程。他们先是乘坐一辆破旧的卡车一路西行,到兰州后卡车跑不动了,只好换乘骆驼,艰苦跋涉了一个多月的时间才到达了最终的目的地敦煌。

到敦煌后,常书鸿并没有像事先设想的那样,一头扎进艺术的宝库展开工作,几经打听,他们才找到了几乎要被风沙掩没了的莫高窟。走进洞窟,常书鸿被深深地震撼了,不由说:“值了!以后哪怕是死在这里,也值了!”一窟一景,当真是美极了!常书鸿想要与妻子一起分享喜悦,但妻子却不在他的身边,在远方的重庆为他疯了一样行动默默流泪。

没房子,就住在洞窟附近的寺庙里;没水,就到敦煌城里去背;没柴,只能去戈壁滩里捡……一切的一切说起来简单,干起来太难,仅捡柴这件事就是大问题,因为生态环境所致,柴禾在戈壁非常珍贵,捡到一些并不容易。于是,为了省柴禾,研究所蒸一次馒头,至少要保证全所5个人吃7天。

日子有多苦已经不言而喻,常书鸿说:“从我们到达莫高窟的第一天起,我们就感到有种遭遗弃的服刑感。”但因为对于艺术的热爱,他心甘情愿让自己被判“无期徒刑”,开始了一边清沙一边拿画笔,却又与“神”共舞,痛并快乐着的生活。在这个过程中,忍不住对他的思念的陈芝秀,终于对他做出“让步”,带着女儿和儿子,在他的兴奋与自己的泪水里,一家人在戈壁大漠中安下了家。

一个女人,在塞外的大漠戈壁里能做些什么呢?陈芝秀最初还能跟着常书鸿做壁画、彩塑的复制工作,但这种日复一日单调、枯燥,而且还繁重的工作,很快就让她感到了无趣,再加上生活本身的困苦令她在苦不堪言的同时,甚至没有了在敦煌生活下去的一星半点的力气。

生活能够困苦到什么程度呢?吃肉和蔬菜基本是一种奢望,做饭唯一可用的是一点醋和盐,没有油,吃的水也是从远处背来的苦水。作为燃料的柴禾因为是辛辛苦苦捡来的,陈芝秀也不敢多用,常常是看着柴禾在炉膛里燃烧,眼角的泪水被火光映红、照亮。更要命的是,冬天来临时,这里刺骨的寒风一场就能刮到春。

陈芝秀作为富家小姐,又在法国生活过不少时间,哪能受了这种苦呢?于是,在那些被冻得和孩子蜷缩在一起的她,只能听着肚子饥饿的叫声和自己的呼唤声,一遍遍地在心中念想:“要是能在巴黎的咖啡馆喝杯咖啡就好了。”更重要的是,在这凛冽的寒风里,陈芝秀再也不能穿漂亮的旗袍和时尚的高跟鞋了。如此,时间不长,她就在贴身的破旧的棉袄里,因为“水土不服”病倒了。

03.丢下丈夫和儿女,她穿起高跟鞋和别的男人跑了

环境恶劣,黄沙漫天,要么是热死人的架势,要么是冻死人的作派。更重要的是,一心扑在洞窟与塑像、壁画上的常书鸿忽视了对陈芝秀的关心和照顾。这让他们的婚姻在巨大的隔阂中,让他人有了空子可钻。

赵忠清,国民党退役军官,1945年来到敦煌艺术研究所求职,常书鸿觉得他年轻能干,人也机灵,就给他安排了一份工作敦煌研究所总务主任。但这个男人却很不老实,当他看到常书鸿和陈芝秀时常争吵,又见陈芝秀非常漂亮,就动了陈芝秀的心思。又因为常书鸿一心扑在工作上,把赵忠清当朋友看,甚至让赵忠清陪陈芝秀去看病,这就给了赵忠清进一步接近陈芝秀的机会。

起初,赵忠清在常书鸿和陈芝秀争吵之后,以常书鸿的学生的身份安慰和关心陈芝秀。后来,又因为常书鸿让他陪陈芝秀去看病,他在对陈芝秀的照顾里,用甜言蜜语一步步攻陷了陈芝秀。有了暧昧的关系之后,陈芝秀还真对赵忠清动了心,不久,就打算一起私奔离开敦煌,离开常书鸿。

常书鸿根本没有意识到陈芝秀会红杏出墙,而陈芝秀为了赵忠清这个男人竟然连自己亲生的女儿和儿子也不要了。来到敦煌一年多时间后的某一天,基本一直病着的陈芝秀,又来找常书鸿,说是自己的病情加重了,还得让赵忠清陪自己去看病,常书鸿同意了。

那一天,陈芝秀把自己打扮得非常漂亮,又穿上了心爱的旗袍与高跟鞋,跟着赵忠清,像是又去法国一样。而赵忠清带着陈芝秀离去时,与平常不一样,脸上不经意地流露出了做贼得逞后得意忘形的表情,这被研究所常书鸿的一位学生看了出来。

这位学生觉得事情有些不对劲儿,来到陈芝秀住处,很轻易地找到了赵忠清写给陈芝秀一封情书。带着这情书,这位学生找到了正在工作的常书鸿,并告诉他:“师母可能不再回来了。”常书鸿不相信,学生拿出了情书,又说:“其实,他们不是一天两天了……”常书鸿看过情书,犹如五雷轰顶,瘫坐在地上,连动一个力气也没有了,嘴里却一个劲儿地说着:“我得把她追回来……我得把她追回来……”

学生说:“师母的心已经不属于您了,就是您能追回来还有用吗……”常书鸿落泪了,但当他从地上爬起来,还是决定要去追妻子。学生为他从附近借了一头骡子,他骑上骡子,流着泪不断用鞭子抽打着骡子的屁股,在无边无际的戈壁旷野里开始了对妻子的猛追。风抽打着他的脸庞,骡子很快就跑不动了,而他也精疲力竭,最终从骡子身上掉了下来,奄奄一息。

神情恍惚的常书鸿最终被一个玉门人救了下来,玉门人护送他到了研究所,他首先听到的是女儿常沙娜的哭声。当时,常沙娜14岁,而她的弟弟常嘉陵只有4岁。

一个热爱敦煌艺术并为其忘我付出的男人,就这样被自己的妻子给重重地击倒了。因为妻子的离去,常书鸿病了三个多月的时间,在这段时间里,他收到了妻子的一封离婚信和报纸上发布的和他离婚的消息。

需要说明的是,因为当时保护和研究敦煌的经费根本没有无着落,处在逆境中的常书鸿一面动员同事节食缩衣,一面靠为人画像创收并向内地呼吁捐款,为保护民族珍宝而付出的辛苦和持之以恒的精神,得到民众的支持。而他送到内地展览的临摹作品,也引起社会进步人士的热烈响应。但当时的官方并不关心保护艺术,几乎是收到妻子来信和声明的同时,他又收到国民政府教育部撤销艺术研究所的命令,一时不知如何是好。

其实,当时常书鸿完全可以遵命返回内地,然而,一想到失去保护的敦煌将会重遭被盗劫的厄运,他便下决心留在当地不撤。面对现实,他毫不犹豫,领导着大家继续干下去。对此,他说:“我们的工作本来就是全凭自己的力量干起来的,研究所的撤销或不撤销,实际意义不大。”

04.对于陈芝秀的离去,常沙娜和常嘉陵各有各的态度

陈芝秀的离去对常书鸿打击很大,因为两个孩子无人照管,一切落在了他的肩上。但他的决心从来没有动摇过,无论遇到多大的困难,他都要坚持工作下去。这种对于艺术本身的热爱和对艺术付出的执着精神,使他把自己的一生都奉献给了敦煌艺术。

在此后几十年的艰苦生活中,他克服了常人难以想象的困难,义无反顾,为保护莫高窟默默地奉献着。在他辛勤工作的几十年中,组织大家修复壁画,搜集整理流散文物,撰写了一批有较高学术价值的论文,临摹了大量的壁画精品,并多次举办大型展览,出版画册,向更多的人介绍敦煌艺术,为保护和研究莫高窟做出了卓越的贡献。

新中国成立后,常书鸿被任命为敦煌文物所所长,一直担任到1982年才改任名誉所长。1956年,常书鸿加入中国共产党,后兼任兰州艺术学院院长,在他的组织下敦煌艺术成为一门专门的学科。他的奉献精神得到了广大人民的高度赞扬,他的一生为莫高窟做出了光辉的业绩,人民永远不会忘记。晚年时,他曾经这样回忆和陈芝秀的感情生活——

“回想回国后几年来的坎坷风雨,回想妻子这几年跟我一起遭受的痛苦,在怨恨之后,又感到自己心头袭来的一阵自我谴责。是啊!我没有重视她的思乡情绪,这一切都是我过去所忽视的。”

很显然,常书鸿早就原谅了陈芝秀,但有趣的是,常沙娜和常嘉陵在对待母亲的问题上,却有着各自的不同。大约是1963年,常莎娜再次见到了自己的母亲。她说——

“见了以后我一看,我非常同情、心疼,(母亲)完全变了一个人,原来打扮得很讲究,(现在)完全是比家庭妇女、比一个佣人还要……怎么说呢,特别惨,我们两个人默默地对视,没有掉眼泪。她跟工人有了一个孩子,孩子长大了也有孙子,但是儿媳妇对她非常不好,她像老妈子一样。”

心疼难过,常莎娜最终还是原谅了自己的母亲,她对母亲说:“妈妈,我理解你……”随后还经常拿自己的钱接济母亲。但是,常嘉陵对母亲的态度,却与常莎娜完全不一样,他不但没有再见过母亲,而且,一直不肯原谅母亲。

插叙一段:母亲的离去让当时只有4岁的常嘉陵成了没妈的孩子。为了照顾他,姐姐常沙娜从酒泉转学到敦煌中学,但姐姐大多数时候上学,不上学时,又常和父亲临摹壁画,因此,他时常一个人孤零零地面对莫高窟的沙海,看累了,又一个一个洞窟接一个洞窟转悠,转着转着就在洞窟里睡着了,常常是姐姐找到他,才将他带到寺庙的家里。

孤独的童年造就了常嘉陵日后倔强的性格,也耽误了他的上学并受到更好的教育。1948年,17岁的常莎娜赴美国波士顿美术博物院美术学院攻读绘画,1951毕业,先后在清华大学营建系、中央美术学院实用美术系、中央工艺美术学院染织美术设计系任教,教授图案基础、传统图案临摹、花卉写生、专业艺术设计等课程。

都说长女如母,这时,常莎娜将常嘉陵接到了北京。本来是想好好照顾照顾弟弟的,但因为参与了亚太会议礼品设计和著名的“北京十大建筑”室内装饰设计工作,常莎娜又抽不出太多时间来陪伴弟弟了。这样,常嘉陵只在偌大的北京城里独来独往,从小学到初中、高中,一直住校,只有假期和周末才能姐姐家相聚。

高中毕业后,常嘉陵选择了参军,在军营,他学会的开车,却与军校梦擦肩而过,几年后,复员到北京,做了一名汽车司机。本来,他可以凭借着父亲与姐姐的关系,找到一份更好的工作,但不善于与别人交流也不喜欢求人他并没有这样做,在平凡的岗位上工作了几年,就和北京一位农村姑娘结了婚,而妻子是与他结婚5年后才知道他是常书鸿的儿子。

酒泉作者张自智曾经采访过常嘉陵,说是也许曾经沧海,也许是看透人世间的悲欢冷暖,出身名门的常嘉陵放弃了心中所有理想,回归到了平淡甚至平庸的生活。并说,自1949年,离开莫高窟,常嘉陵五十多年从来没有回到过敦煌。尽管父亲和姐姐多次劝他回去看看,但他总是借故推辞,甚至在私下对姐姐这样说——

“身为常家的后代,我实在是没为敦煌做过一点点事,我真是没资格去沾那个光,到了那里,我只能感到不安和惭愧。现在一说到常书鸿的子女,就离不开敦煌,我还是不沾那个光好。”

1997年北京 姐姐常沙娜和常嘉陵夫妇及外孙女合影

在常书鸿百年诞辰的2004年,已经退休的常嘉陵才觉得敦煌成了悬在自己心头一桩难了的心事,才和姐姐一起去了趟童年的莫高窟。张自智说,看到敦煌的变化,想到往事,已经头发斑白的常嘉陵忍不住流下了两行热泪。但其后有人问他,能否原谅自己的母亲时,常嘉陵没说话,但表情依然是不肯原谅样子。

关于陈芝秀离去后的结局大约是这样的:跟了赵忠清没几年,赵忠清就进了监狱,陈芝秀的生活没有了着落,被迫改嫁给了一个普通工人,因为找不到合适的工作,在做家庭主妇的同时,还帮人洗衣服挣些辛苦钱贴补家用。日子过得很是艰难。

1979年,陈芝秀去世,从离开敦煌直到老死,她再也没有见到过自己的儿子。据说,她弥留之际,一直说着这样一句话:“一失足成千古恨,上天已经惩罚了我!”而这距2004年常嘉陵回敦煌已经20多年了,不管是悔恨还是自责,人们似乎都已经将她给遗忘了。

值得人们口味的是,在常沙娜和常嘉陵对待母亲各自的态度里,我们似乎很想说——这个世界上不是所有的人,也都能为敦煌奉献一生,而人们也没必要强求陈芝秀对敦煌作出贡献,更没必要过多责怪她。显然,常沙娜在对母亲的“理解”,更多属于同为女性的一种宽容,而当人们能够以这种宽容的心态对待更多的事情,生活也就会更加美好起来的。

陈芝秀虽然逃离了敦煌,但她却给敦煌留给了一个女儿,被人们称为“敦煌的女儿”的常沙娜。和父亲一样,常沙娜也将自己毕生的精力与才华奉献给了敦煌,成为了我国著名的艺术设计教育家和艺术设计家、教授、国家有突出贡献的专家。大千世界,人各有志,不好轻易去责怪谁,但奉献的精神却是人民永远不会忘记的。

本文图片来自网络,感谢原作者!返回搜狐,查看更多

责任编辑: