曹禺:雷雨北京人,日出胆剑篇

作为一种以对白和动作为主要表现手段的戏剧,话剧传入中国的时间是很晚的,它大致是在上世纪初方才在中国兴起,当时是叫作“文明戏”,因它是同中国传统戏剧完全不同的表现形式,所以又被称为“新剧”,按专家的说法,1907年由林纾和魏易译本改编并上演的《黑奴吁天录》,是中国第一部话剧。

在中国话剧发展史上,曹禺是个里程碑级别的人物,且不说在我们那个时代,在大多数知名作家都被打翻在地,并踏上一只脚时,“鲁郭茅,巴老曹”,也是基石般的存在,要冒充爱好文学之人,没看过几本他们的作品,那是万万混不过去的。

曹禺在这几人中排名最后,虽然有其合理的因素,但也有着排律顺口偶然,同其他几位大拿们相比,他可以说是专攻话剧,是中国现代戏剧的泰斗,有着被人称为“中国莎士比亚”的光环,可谓是荣耀之极。

1910年,曹禺出生在天津的一个没落官僚的家庭,他原名万家宝,不幸的是,母亲生下他后便去世了,随后,姨妈成为他的继母,这位女士是个戏迷,经常带他去看各种戏剧,这也对曹禺后来的话剧创作,产生很大的影响。

他是南开中学的学生,由于爱好戏剧表演,自然而然地成为南开新剧团的台柱,后来他由南开大学转入清华大学,学习西洋文学,这也为他日后的创作,打上了西方戏剧的烙印。

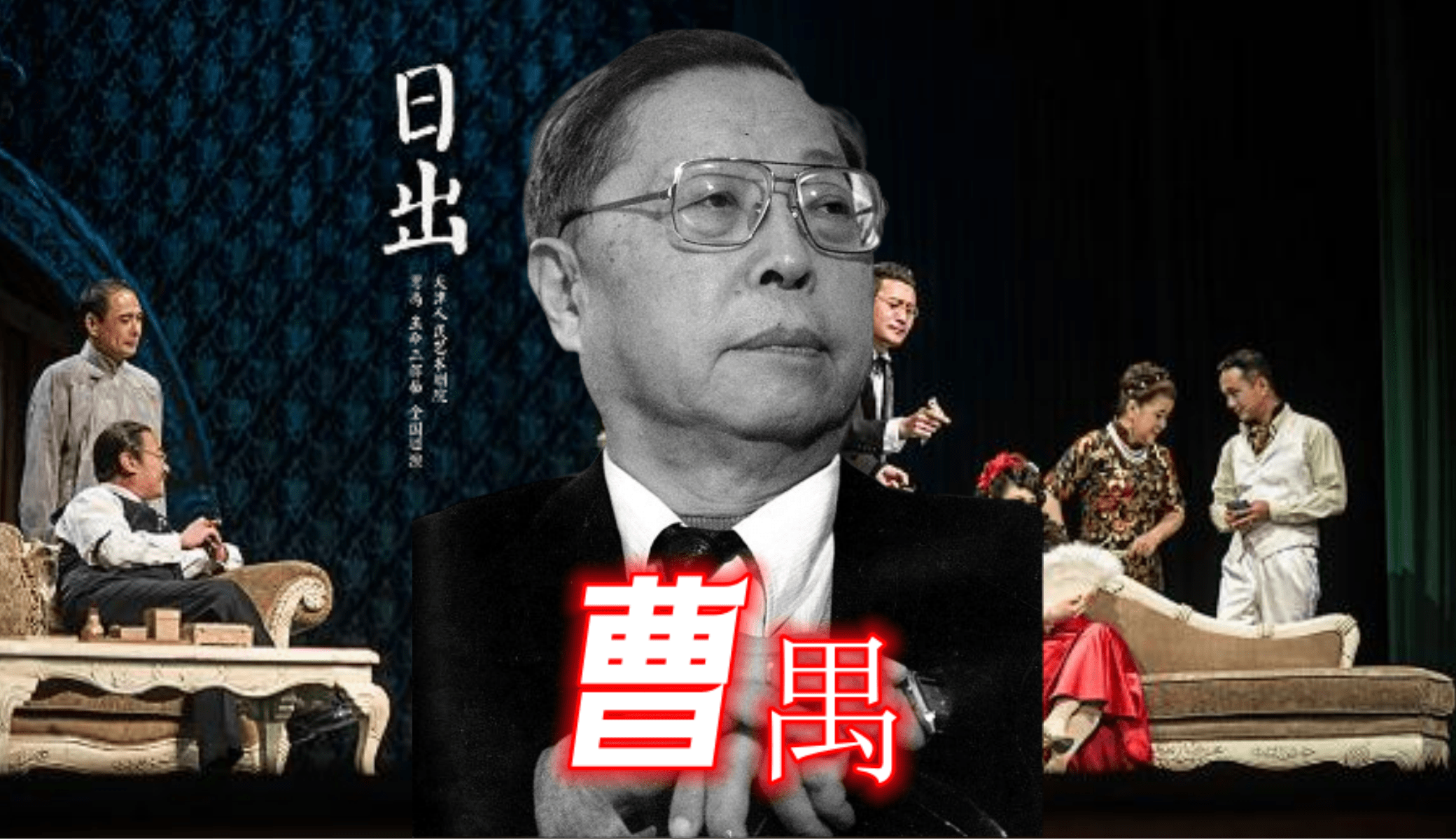

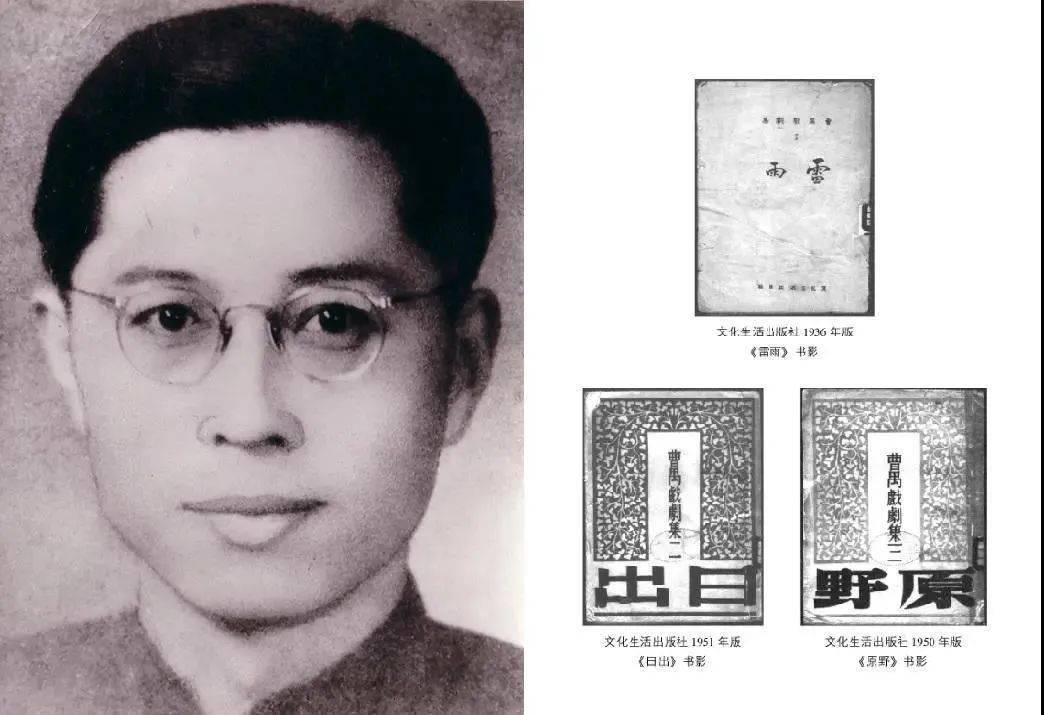

曹禺先生是位戏剧天才,23岁的他便创作出处女作《雷雨》,这部话剧情节扣人心弦、语言精炼含蓄,人物各具特色,是“中国话剧现实主义的基石”,也是中国现代话剧成熟的里程碑,一时间,街头巷尾都在谈《雷雨》,而1935年的《日出》,更是让曹禺的声名如日中天。

抗战前夕,曹禺的视线由都市转向了农村,他创作出了话剧《原野》,这也是他唯一的一部表现农村题材的作品,其阔大的场景及人物复杂的多面性,使得这部剧蕴含了极为深层次的意义,特别是该剧改编成电影后,更是深入人心。

抗战期间到日本投降后,他创作了一系列话剧,如《蜕变》、《北京人》、《桥》,以及反映国统区民众痛苦的电影剧本《艳阳天》,使得他的作品同现实紧密结合,开辟了中国现代文学创作的一片新天地。

新中国成立后,他担任了北京人民艺术剧院首任院长,在繁忙的工作间歇,曹禺先生依然坚持创作,先后写了《明朗的天》、《胆剑篇》及《王昭君》等多部作品。

1996年12月,曹禺先生在北京逝世,享年86岁。

曹禺一生有三任妻子,不过,他的婚姻一直是为人诟病的,这倒不是因为其他原因,而是因为他的第一任妻子太爱他的,对他是一往情深,偏偏曹禺是在这样的情况下出轨,使得对方承受了一生无尽的伤痛。

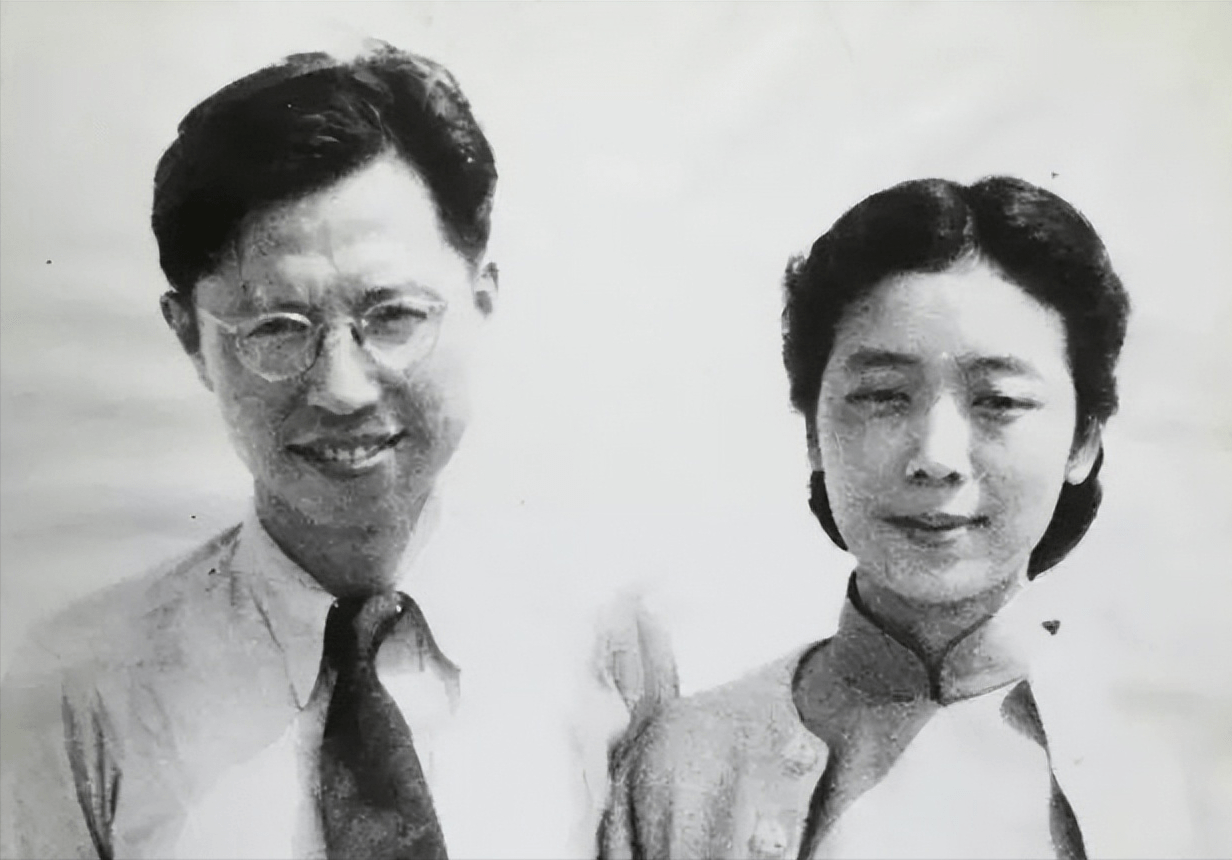

曹禺的第一任妻子是清华同学的郑秀,是他几遭拒绝,百折不挠,历经数年不懈追求方才成功的大家闺秀;但婚后不久,他便开始享受长达十年婚外情的甜蜜,

郑秀因育有二女,坚持不肯离婚,两人遂成分居状态,直到解放后的1951年,精疲力尽的郑秀万般无奈地成全了曹禺,于是,曹禺同对他一见倾心的情人方瑞终成眷属。

可惜的是,他们结婚之时,正值新中国开始各种运动之际,曹禺不可避免地受到冲击,二人在洪流中苦苦挣扎,在相伴了24年后1974年,方瑞服安眠药过量而去世,至于是否有自杀的嫌疑,实在是不太好判断。

郑秀同曹禺离婚后,一直默默地爱着曹禺,时刻关心和惦记着他,也依然留存着复婚的企盼,然而,在方瑞去世后,曹禺并没有回头,他找到了新的伴侣,著名京剧表演艺术家李玉茹,直至去世。

而一直等待他能回头与之相聚的郑秀,于1989年重病离世,她通过多个渠道希求能同曹禺见最后一面,却始终未能如愿,在人生的最后一刻,她呼喊着“家宝”的名字,含恨而终。

现在,很少有人提及曹禺的婚姻故事,这似乎与其享有的盛誉不是太般配,如果了解了这其中的曲折,大概是要大大拉低其印象分的。

同几位与他齐名的剧作家相比,曹禺后来的创作似乎有力不从心之感,自他写出《雷雨》后,便呈江郎才尽之势,再无一篇能超越《雷雨》的作品,而且,就后来的影响力来看,他远不如老舍,即使在他的强项上,老舍《茶馆》的地位,也远远地高于他的《雷雨》。

曹禺是受“左联”影响比较大的作家,但他又很纠结,写底层民众、同现实紧密结合,这些题材同他熟悉的生活,有着很大的差距,以至于看他后期的作品,都有着“遵命文学”的痕迹。

如果说,这是曹禺的悲哀,不如说是时代的悲哀,文艺为工农兵服务的方向,将如他这样的作家,引入了一个他陌生的胡同,创作轨迹被“腰斩”,因为,从他解放后的作品来看,都是迎合政治需求的宣传品,而非真正意义上创作。

曹禺是大作家,也是新中国成立后艺术界的领导人,同如陈寅恪或沈从文这样的大师相比,自然就有着一番别样的“风景”,政治嗅觉的敏锐和紧跟形势的坚决,是向上提升的先决条件,还需要无底限迎合的勇气,如郭沫若。

只要是按照这要路走下去,可以不客气地说,他们早已在世态风雨的浸淫下,异化为令人讨厌的文化官僚,在这样的状况下,还指望他们能写出高质量的作品,那真有些太苛求他们了,所以,曹禺能在那样的情况下,还能有《王昭君》,有《明朗的天》,已是很不容易了。

当然,在那个人妖颠倒的日子里,能够如郭沫若那样顺风顺水的人,也实在是凤毛麟角,在绝大部分文人都受到冲击的前提下,曹禺的运气还不算太差。

他作为文艺界最早自我检讨标杆,自建国初期便一直公开地“批判自己”,每天都处于“觉今是而昨非”的状态,却依然未能逃脱“革命洪流”的冲击,被安排当了许多年门卫,当然,这比下放农村和“关牛棚”,还是要轻松了很多。

与那些坚持真理,一身传统文士风骨的学者相比,曹禺的差距是相当大的,不知是他紧跟形势的热忱,还是被逼自保的无奈,在他揭发、批判和打压的名单上,是一长串我们熟悉的名字,胡风、丁玲、吴祖光、萧乾……

回看这一段历史,你仿佛会看见一个陌生的曹禺,在我心中,他的“中国莎士比亚”桂冠,实在是有着高抬之嫌,因为,至少相比于老舍,他还是要差了一个档次。

所以,当我在中国现代文学馆中参观,经过他的专栏前时,只是草草地看了一下,完全没有鞠躬的冲动,只是想起了一句话:“文人原本善良,但疯了更可怕。”返回搜狐,查看更多

责任编辑: