《愛情觀自在》透過佛偈領略愛情反省人生 編劇杜國威以筆傳情 貫通人性

對於香港的話劇、電影愛好者來說,幕後創作者杜國威這個名字絕對不陌生。今年,香港電影編劇家協會會員大會暨頒獎典禮公布今年「榮譽大獎」由杜國威奪得。這份認可當然不可小覷,但在他的行業生涯中,這只不過是榮譽的鳳毛麟角。香港話劇團45周年誌慶劇季將呈獻本地殿堂級編劇的戲寶和新作,打頭炮的為杜國威編寫的《愛情觀自在》。此劇於1996年首演時場場爆滿,並獲得香港舞台劇獎十大最受歡迎製作,更於98年載譽重演。來到今年,仍然受到熱捧,精彩不減當年。◆文:香港文匯報記者 胡茜 攝:香港文匯報記者 彭子文

相隔26年,話劇團再次帶來杜國威的經典之作,由助理藝術總監馮蔚衡全新執導,讓觀眾於連篇笑話與佛偈中,參悟愛情與無常真諦。雖然相距甚長時間,但劇作上並沒有因為時代的轉變而進行任何改編,「我通常是寫人情,並不是歷史或者政治,人性是歷久不衰的,所以即便是26年前的創作,亦並不需要改動。」杜國威說道。

但他坦言《愛情觀自在》是他其中一部最難編寫的作品,他表示:「在創作《愛情觀自在》之前,我已編寫了《我和春天有個約會》、《南海十三郎》、《人間有情》等膾炙人口的作品,不少題材都已寫盡了。在思考該編寫怎樣的作品來突破自己時,就想到將佛偈與愛情觀念並置在一起,看看會寫成一個怎樣的劇本。我花了很多努力去完成這個作品,因作為編劇,我需將佛偈與愛情都編寫得合乎情理,難度十分之高。很高興這個劇本在1996年首演時大受歡迎。」

《愛情觀自在》以兩對戀人透過佛偈的精妙去領略愛情,反省人生。導演馮蔚衡表示:「在杜國威眾多作品中,我很喜歡《愛情觀自在》這個作品,特別是在這個人心較亂的世代,『觀自在』這三個字於我而言有一種十分特別的意義,所以我們選擇了這個戲。」

創作的本質是書寫人性

儘管《愛情觀自在》以佛偈的角度創作,但杜國威本身並不是虔誠的佛教徒,「我自己本身是中國人,對佛家的思想有基本的認識,我一向與儒家有緣,就連家人都會裝香。最重要的是,佛家本身就是人,我覺得人當然是比神更加容易接納和認識的,人性的部分是寫作最必要的。」

與此同時,他甚至並不認為自己擁有任何信仰,「我無法有信仰,因為人有七情六慾,沒有的話我寫不出來東西的,情感是拿不出來的。七情六慾就是說你要開心就開心,要憤怒、傷心就要去展現,這就是人性嘛。」同時,大型話劇中角色眾多,「要賦予角色裏面每個人都有自己真正的血肉,不然的話就會是很失敗的一件事。」他認為,這種多面性是依賴信仰無法做到的。

不過,創作總歸是有原委的,他說:「我很想寫一個和尚的故事,想透過這種禪學的眼光去看看人世間。當時的我嘗試看漫畫,也嘗試和學佛學的朋友去探討,那時候我也會去大嶼山、寶蓮寺等。」創作過程艱難,但26年後他重新再看,覺得好像是「另一個人寫的」,「這就說明經歷了這麼多年,我的認知,我對禪學的看法已經不一樣了,所以也是一件很有意思的事。所謂鏡花水月,以前很真實的東西,現在就變得無奈,但這個無奈未必是不好的。」說話間亦有股佛偈的味道。

命運是自己選擇的結果

杜國威自幼家境清貧,家裏兄弟姐妹眾多,小小年紀便在電台播廣播劇賺錢,但爾後因為變聲,便中斷了這條文藝的路子,專心學業,但亦因此埋下了命運的種子。

「我是相信命運的,」他說,「但其實另一方面,你的決定就是你的命運,這是一個選擇的結果。不是說信命就不用做,不用去思考。」

70歲的時候,杜國威幾乎「退休」,他開始想,我還有什麼可以做呢?「我突然記起我15歲的時候跟老師學畫,但後來因為學業,停住了畫筆。我決定用四年的時間,真的閉關,到了這時候,重新拿起畫筆來。」

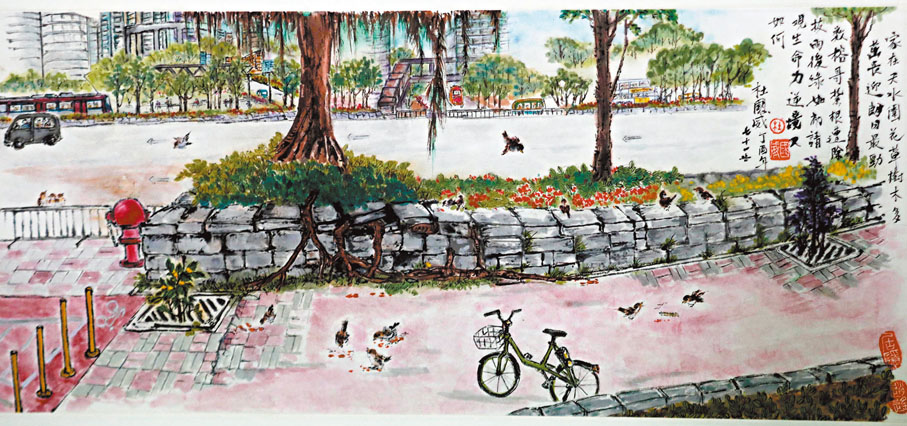

少年時期他已經跟隨嶺南派名師習畫,香港大學畢業後因教育工作及編劇事業擱下畫筆四十多年,2017年開始重拾作畫興趣,先後創作百多幅新派國畫,2019年舉行首個個人畫展,2021年出版首本畫冊,收錄近百幅不同主題畫作。「我這個人好像一直都是這樣,比別人遲一步,但是一直追,比如讀書比別人晚,寫東西也是,因為教書,很晚才開始做創作,到了現在,我老了,我的畫要三級跳,就是要忘我地去畫。但是很開心,因為讓我一直都很忙,匆匆就十年了。」他說。

對於香港影視市場的使命感

杜國威已經記不清自己作品的總數了,「100部的時候似乎應當慶祝一下的,」他說道,「但都匆匆就過去了。」開始創作劇本的時候,杜國威的主業仍是教師,但趕上了黃金時代,「我一直沒有所謂的使命感,別人覺得我寫得好,我就繼續寫。使命感會害死人的,因為談到使命,就要和偉大這件事掛鈎,不能將自己放在一個太重要的位置,我是教書出身的,注定不是一個太有野心的人。」

不是電影科班出身,但憑着天分,再加上自小與之的不解之緣,他認為:「編劇不是讀回來的,你學別人,永遠沒辦法超越的。創作是需要天分的。同時,我6歲開始做廣播劇,很多東西方的名著我都在那時候消化了,雖然當其時並不真正懂得,但是種在了心裏,這也是某種程度的命運。」陪着香港電影走過多年的他,眼見式微現狀,他說:「儘管如此,仍然有一班年輕人熱愛,這是因為他們自己本來就決定了,這一生要以寫作為樂。」

「香港的娛樂界其實風水一直在轉,你只要不出現,三年、五年,就沒有人記得了,但是作品可以一直存在。」他說,「對這件事來說,26年其實很短的,匆匆就過了。」