1954年,大批判漩涡中的俞平伯

更多精彩文章合集点下面链接

淘宝店:二闲堂

--作者:徐庆全

1954年,学术界关于《红楼梦》研究的一次争论,因为毛泽东的重视,而演化成为政治领域的一场大批判。本来在学术圈外没有多少知名度的俞平伯老先生,因这场批判成了家喻户晓的人物。被指派领导这次批判的是中宣部副部长周扬。处在大批判漩涡中的俞平伯,是如何度过这段艰难岁月的?

先从俞平伯致周扬的三封信说起吧。

俞平伯致周扬的三封信

当批判的风云乍起时,俞平伯曾三次致信周扬,商谈有关事宜。

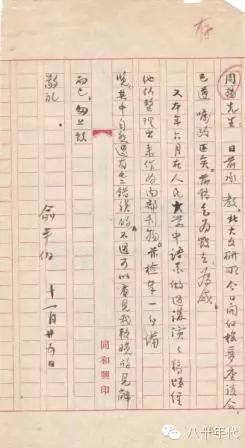

第一封信是这样写的:

周扬先生:

红楼梦研究于一九五三年年底,即嘱出版方面修订,删去“作者的态度”【、】“红楼梦的风格”两文,改用考证性文字两篇。因出版方面机构变动,尚未出书。以向蒙知爱,谨附上新版目录一分,备阅,(阅后无须见还)倘有所指示,尤为感幸。又前在文联发言,未知如何处理,亦拟将公开发表否?尊座是否有迁移之说?匆上,即致

敬礼。

俞平伯

(一九五四年)十一月十一日

第二封信是这样写的:

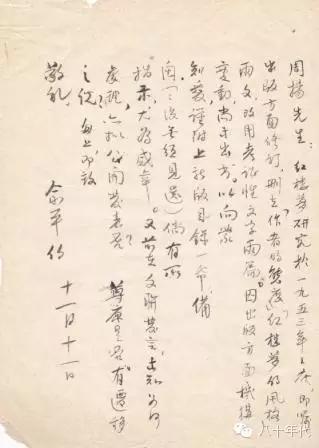

周扬先生:

承您给我以宝贵正确富有积极性的指示,我愿意诚恳地接受,不仅仅是感谢。我本想写文章,但方面太广泛,一时不易集中。前在文联的发言您是听见的。近日闻北大研究所将有一讨论会我亦准备发言,并将稿子先送奉审阅。我想将这两稿合并补充写文章,不知合式【适】否?这两篇发言内若有不正确的说法,仍盼教正。假如认为可以,我就这样做去了。我近来逐渐认识了我的错误所在,心情比较愉快。明日之会或者可以见面,我是要去的。假如您有空暇,仍盼随时用电话约谈,自当趋前。匆复致

敬礼

俞平伯

十一、十六

俞平伯在给周扬的第三封信写道:

周扬先生:

日前承教,北大文研所今日开红楼梦座谈会,已遵嘱改正矣。前稿乞为毁去,为感。

又本年六月在人民大学中语系做过讲演,演稿顷经他们整理出来作为内部刊物。兹检奉一分【份】备览。其中自然还有些错误的。不过可以看见我较晚的见解而已。匆上致

敬礼

俞平伯

十一月二十五日

俞平伯给周扬的三封信,是“文化大革命”其间“周扬一案”的专案人员搜集的的材料。信前有专案人员用钢笔写的一个小纸条:“文艺报55年初登了俞平伯的假检讨,红楼梦问题不了了之,据侯金镜交待,这检讨周扬看过,并交康濯命文艺报登载。不知此文是不是就是那份检讨,要侯金镜核实。”

这三封信虽然都不长,但基本上勾勒出在这场大批判中俞平伯和周扬之间的互动。

俞平伯的《红楼梦》情结

俞平伯,名铭衡,字平伯,以字行。浙江德清人。曾祖俞樾是清末著名学者。6岁入家塾读书。1915年入苏州平江中学求读。同年考入北京大学文科国文门。1918年,受陈独秀、胡适倡导的“文学革命”的影响,开始发表新诗,并加入“新潮”社。1919年“五四”运动爆发,积极投身于运动。同年于北京大学毕业。自1920年起,先后任教于杭州第一师范学校、上海大学、燕京大学、北京女子文理学院、清华大学、北京大学和中国大学。1945年加入九三学社。全国解放后在北京大学任教,曾为校务委员会委员。1953年调入中国社会科学院文学研究所的前身北京大学文学研究所,为研究员。

由于家学渊源和幼年苦读,俞平伯大器早成:第一首新诗《春水》发表时,年仅19岁;22岁第一部新诗集《冬夜》问世,而著名的《红楼梦辩》则是23岁时写就的。俞平伯一生涉猎广泛,学术成就斐然,但最主要的成就还是在《红楼梦》的研究上。

俞平伯自云,他在23岁写作《红楼梦辩》一书,是“受了胡适《红楼梦考证》的影响”。

胡适的《红楼梦考证》初稿完成于1921年3月,在4月2日送著名古史专家顾颉刚,请他校读和补充遗漏材料。顾颉刚与俞平伯曾是北京大学的同学,交情甚笃,在二十年代往来密切,此时也恰在北京。向来喜欢读《红楼梦》的俞平伯从顾颉刚处看到书稿后,也自愿帮助搜集材料。俞平伯常到顾的寓所,看看胡适与顾有没有新发现的材料,若有,便就新发现的材料与顾交谈。另外,他们三人之间还通过信函,传递新材料和新看法。胡适常有新的材料发现,而俞、顾二人则所获甚少,两人便把注意力放在《红楼梦》本文上,尤其注意高鄂续作的后四十回。以后俞平伯发表《红楼梦辩》,着重关注“本书内容的考证”,其发端当在于此。学校放暑假后,他们继续通信讨论《红楼梦》,并以此作为度过酷暑的最好办法。在不到四个月的时间内,三人之间往来的信件已装订了好几本(这些信件,后经顾的学生王煦华整理发表:俞与顾的通信刊布于1981年3期的《红楼梦学刊》;同年的《中华文史论丛》第四辑则刊布了胡与顾的通信)。这次讨论,显然激发了俞平伯对《红楼梦》浓厚的研究兴趣,并从此与《红楼梦》结下了不解之缘。

因胡适的《红楼梦考证》中涉及到对蔡元培观点的质疑,所以该书出版后,1922年2月,蔡元培发表了答辩文章。俞平伯读到后,再次引发了兴趣。他在《时事新报》上发表文章,反驳蔡的观点。为了系统阐述自己的观点,俞决定也写一本《红楼梦》研究的书。他写信给顾,希望顾与他合作,以当时的通信为基础,整理成一部《红楼梦》辩正的书。这年4月,俞特意从杭州赶到苏州,与顾面商此事。顾因为太忙,而力劝俞自己担当写作任务。俞便潜心写作,于1923年完成了《红楼梦辩》一书,顾颉刚为之作序,序文长达5000字。

在俞平伯写作此书的过程中,还有一段小插曲:俞4月回到杭州后,到5月底便完成了书稿的一半,并携带书稿第二次来苏州,与顾商谈。但是,在路上却差点将书稿遗失。顾颉刚在为俞的书起草序言的初稿上,写上了这段轶事:

他(俞平伯)第二次到苏州时,我邀了(王)伯祥、(叶)圣陶、和他同游石湖。他急于回杭,下午船到胥门,赶趁马车到车站。这稿件是他一个多月中的精力所寄,所以他不放在手提箱里而放在身边。马车行过阊门,他向身边摸着,忽然这一分稿子不见了。这一急真急得大家十分慌张。我说:“马车倒回去罢!看路上有没有纸包。”伯祥主意好,跳了下去,对准迎面来的人的手里看。一路过去,他忽然远远看见有一个乡下人,手里拿着报纸包着的东西,就上前问道:“这是什么?”拿来一看,果然就是平伯的稿子!于是他抢了回来,大声喊道:“找到了!找到了!”我们都上了马车,我笑着对平伯道:“你的稿子丢了,发急到这样,古人的著作失传的有多少,他们死而有知,在九原之下不知如何的痛哭呢!”平伯道:“倘使我这稿子真丢了,这件事我一定不做了。”我道:“那么你做成这部书真是伯祥的功劳了。你嘱我作序,一定把这件事记了上去,做这部书的历险的纪念。”

但是,在序言定稿时,顾颉刚却把这一段删掉了(王煦华:《顾颉刚与俞平伯二十年代的交谊》,《新文学史料》1990年4期)。

现在看这段有趣的插曲,甚有世事难料之叹:假如书稿真丢了,俞平伯真有“这件事我一定不做了”的决心,后世便少了一位著名的“红学家”,1954年的那场对他的批判,也就更无从谈起了。

《红楼梦辩》的出版,奠定了俞平伯在红学界的地位。到了1950年,俞平伯出版的《红楼梦研究》一书,虽然自云“事实上即红楼梦辩的再版,删订一些也不很重要”,但在原有基础上还是有了新的论证。到1954年因这本书受批判时,俞已“先后研究红楼梦经过三十年的时间”。

但是,1954年的批判过后,俞平伯并没有中断对《红楼梦》的研究。他在晚年对友人说:

一九五四年批判我的“红楼梦研究”,我不想多说了。我只要说的,是我并没有终止《红楼梦》的研究工作(《俞平伯的晚年生活》,《新文学史料》1990年第4期)。

的确,此后他几乎从未向人谈起那场批判。但是,“不想多说了”并不是无话可说,只是“倦说”罢了。

此后,俞平伯的研究工作依然成绩斐然。1958年出版了他与王惜时校注的《红楼梦八十回校本》;这之后还写了《甲戌本红楼梦序》;1963年为纪念曹雪芹逝世二百周年,在《文学评论》杂志上发表了著名的《关于十二钗的描写》一文。

再往后,“文化大革命”爆发,人为地中断了他的研究。他作为“反动学术权威”,被抄家、批斗并被赶往干校。

“文化大革命”结束后,俞平伯对其晚年的学术生涯曾用“只有旧醅,却无新酿”八个字来概括。事实的确如此,他几乎没有写过什么,偶有议论,也大多是以旧稿整理。但是,对《红楼梦》的研究,他却依然挂怀在心。

1980年5月,“国际红楼梦研讨会”召开,俞写下了《上国际红楼梦研讨会书》,提出了对《红楼梦》研究现状的三点意见;1986年1月20日,在中国社会科学院文学研究所为他从事学术活动65年举行的庆祝会上,他将《上国际红楼梦研讨会书》和旧作《评〈好了歌〉》两篇文章,以“旧时月色”为题,作为发言材料。1986年11月,84岁的俞平伯应邀前往香港进行为期一周的访问,他带去了《索隐派与自传说闲评》和《评〈好了歌〉》两文,宣讲的主题依然是《红楼梦》,并在港引起了巨大的反响。

1990年6月中旬,俞平伯病情加重,即将走向生命的终点。在此期间,他对研究了一辈子并让他大吃苦头的《红楼梦》的牵挂,达到了无以复加的程度:

那些天,他一会儿要韦柰(俞的外孙--引者)把“脂批本”拿给他,一会儿又要他自己的“八十回校本”,象【像】是中了魔,他一反常态,常常坐在书桌旁翻看《红楼梦》,一看便是半个多小时。多少次,他把韦柰叫到身旁,似想说什么,又说不出。几经反复,终于在断续的话语中弄清了他的想法:要重新评价后四十回!……前不久,俞平伯用颤抖的手,写了勉强能辨认的字,一纸写:“胡适、俞平伯是腰斩红楼梦的,有罪。程伟元、高鄂是保全红楼梦的,有功。大是大非!”另一纸写:“千秋功罪,难于辞达。”事情至此总算有了一点眉目,他不满意他和胡适对后四十回所作的考证,不赞成全盘否定后四十回的作法。这一想法,早在他病前便曾提及,他认为能续成后四十回是一件了不起的工作,它至少使《红楼梦》变得完整,高鄂、程伟元做了一件曹雪芹未曾做到的事。当然,象【像】“胡适、俞平伯有罪”这样的话,并不可完全认真对待,因为那毕竟是他病中的呓语,是走火入魔的极端(《俞平伯的晚年生活》,《新文学史料》1990年第4期)。

俞平伯弥留之际写在两纸上的话,套用曹雪芹的用语,可谓“两纸辛酸泪,几句荒唐言”。曹雪芹留下的这部并不齐全的《红楼梦》,使一代又一代的文人走过或阴或晴或圆或缺的人生。人生有限,梦境无限,俞平伯走完了人生曲折的路,自己也身不由己地作了历史的梦中之人。

处在运动漩涡中的俞平伯

1954年9月,山东大学《文史哲》月刊发表了李希凡、蓝翎的《关于〈红楼梦简论〉及其他》一文,批评俞平伯在《红楼梦》研究中的唯心主义观点。9月30日,《文艺报》半月刊第18期转载此文时,由主编冯雪峰加了按语,说:“作者是两个在开始研究中国古典文学的青年;他们试着从科学的观点对俞平伯先生在《〈红楼梦〉简论》一文中的论点提出了批评,我们觉得这是值得引起大家注意的”。又说:“作者的意见显然还有不够周密和不够全面的地方,但他们这样地去认识《红楼梦》,在基本上是正确的。”

10月16日,毛泽东主席在写给中央政治局和其他有关同志的《关于〈红楼梦〉研究问题的信》中,指出:李希凡、蓝翎所写的驳俞平伯的两篇文章“是三十多年以来向所谓《红楼梦》研究权威作家的错误观点的第一次认真的开火”,“看样子,这个反对在古典文学领域毒害青年三十余年的胡适派资产阶级唯心论的斗争,也许可以开展起来了。事情是两个‘小人物’做起来的,而‘大人物’往往不注意,并往往加以拦阻,他们同资产阶级作家在唯心论方面讲统一战线,甘心作资产阶级的俘虏”。他说:“俞平伯这一类资产阶级知识分子,当然是应当对他们采取团结态度的,但应当批判他们的毒害青年的错误思想,不应当对他们投降。”

两天后,中国作协党组开会,传达了毛泽东主席的这封信。10月23日、24日和28日,《人民日报》分别发表了钟洛的《应该重视对〈红楼梦〉研究中的错误观点的批判》、李希凡、蓝翎的《走什么样的路?--再评俞平伯先生关于〈红楼梦〉研究的错误观点》和袁水拍的《质问〈文艺报〉编者》三篇文章。其中后者指责冯雪峰在转载李希凡、蓝翎文章时所写的按语是“对于‘权威学者’的资产阶级思想表示委曲求全,对于生气勃勃的马克思主义思想摆出老爷态度”。指责《文艺报》“在这里跟资产阶级唯心论和资产阶级名人有密切联系,跟马克思主义和宣传马克思主义的新生力量却疏远得很”。随着这些火药味十足的文章的发表,对俞平伯和《红楼梦研究》的批判运动逐渐在全国展开。

在这场运动中,全国各地的古典文学研究专家、教授,几乎都发表了批判俞平伯的文章:有为俞平伯挖掘资产阶级思想根源的,有剖析俞平伯《红楼梦研究》给予青年的毒害的,有论证俞平伯错误文艺思想的一贯性的,也有说俞平伯的《红楼梦研究》是反爱国主义的。什么自然主义、实用主义、颓废主义、客观主义、主观主义以及反马克思主义的文艺理论思想、资产阶级的美学观点等用语纷纷出现在批判文章中。

作为一介学者,俞平伯显然对这场突如其来的批判感到茫然和不解。所以,处于运动漩涡中心的他,抵触情绪很大。

1954年10月24日,在中国作协会议室举行的第一次《红楼梦研究》座谈会上,俞平伯打乱会议原定议程,首先站起来要求发言。他简述了研究《红楼梦》文章的发表情形之后,木讷地表示道:“我觉得自己思想是往前走的,这有历来讲演可证……我是从兴趣出发,不免就注意文章的鸡零狗碎。”

这次会议的主持人陈翔鹤在会后给中国作协党组的报告中说:俞平伯本人此刻尚还在消极抵抗中,情绪当然是很激动、不安的,他说:“我豁出去了。”这即是说一切都听天由命。

同时,俞平伯还自我解嘲地说:“我的书,这一来就一抢而光了。塞翁失马,安知非福!”又说,王佩璋批评我的文章,说是我叫她写的。她写的文章,还不是乔木叫她写的。

等到俞平伯看到了《人民日报》发表的《质问文艺报编者》的文章后,他就认为,错误重点不是在他一人身上,《文艺报》和《文学遗产》都犯了错误,他们也将要作检讨。

面对着一些批判文章,俞先生去反驳不大可能,但一些问题依然想不通,譬如,他曾对别人说:“你们说贾宝玉是新人的萌芽,他踢丫环一脚,这怎么算新人?”“说我是不可知论,可这里面就是有些弄不懂。”(参见陈徒手:《人有病 天知否--一九四九年后中国文坛纪实》,人民文学出版社,2000年9月版,第2-3页)。

俞平伯对待批判的这种态度,在他给周扬的三封信中,也可以得到印证。

在写于11月11日的信中,他告诉周扬,《红楼梦研究》是准备再版修订的,并特意附上了一份修订目录。其用意当然是告诉周扬,李希凡和蓝翎所批判的《红楼梦研究》,是以前的观点,这次修订,已有了些改变。

在写于11月25日的信中,俞平伯又给周扬附上了“本年六月在人民大学中语系做过讲演”的讲演稿,并特意告诉周扬:“其中自然还有些错误的。不过可以看见我较晚的见解而已。”以此印证他在10月24日座谈会上发言中所说的,“我觉得自己思想是往前走的”的话。

尽管心里想不通,但是在当时的大批判形势下,俞平伯还要作检讨--哪怕是违心的。所以,对于1954年的批判,在俞平伯家中就成为一个禁忌的话题:

据俞平伯的外孙韦柰介绍,1954年大批判后,外公外婆绝口不谈政治,不谈《红楼梦》。1954年的详情更是很少提起,家人轻易不敢去碰这一禁区。只是外婆后来在一次闲谈中说:“我和你外公都很慌,也很紧张,不知发生什么事。但总算还好,过去了。”1958年8月12日,俞平伯在上交的一份自述中简而又简地带过一笔:“54年秋发生对红楼梦研究的批判事对我影响很大,同时使我进步很多。通过具体的事实校正我过去对古代文艺错误的看法,那老一套的研究方法必须彻底改变才行。因在《文艺报》上已有专文,不再详说。”(陈徒手:《人有病 天知否--一九四九年后中国文坛纪实》,人民文学出版社,2000年9月版,第7页)

将这场批判作为禁忌的话题,说明这场批判当然给俞平伯留下了难以抚平的创伤。俞在80岁后得句云:“历历前尘吾倦说,方知四纪阻华年”,并加注:“十二年为一纪”。1954年,俞只有54岁,用今天的话来说,年富力强,正是从事学术研究的“华年”,那场批判至俞写下这既不是诗,也不似联的句子止,已“三纪”有余了,可见,那场批判依然是他心中挥不去的痛。

周扬对俞平伯的态度

1949年后,周扬先任文化部副部长兼党组书记,后又兼任中央宣传部副部长。约在1954年年底,调任中宣部副部长。这就是俞平伯信中所言的“尊座是否有迁移之说”。在此期间,周扬还担任过中国作协副主席及党组书记。

俞平伯呢,先在北大中文系担任教授,1952年北大文学研究所成立后,又在文研所担任研究员。1953年2月20日,北大文研所并入中国科学院,俞又到了中国科学院文研所古典文学部任研究员。1953年10月,俞当选为中国文联第二届全国委员会委员及中国作协第二届理事会理事。

俞平伯与周扬的关系如何,限于材料,难知其详。在我所发现的资料中,1955年前后,俞平伯曾8次致信周扬。这8封信除了上引的三封是关于批判《红楼梦》时的外,其余的5封中,有两封是俞在高校院系合并时请求周扬帮助调动工作的。俞平伯信中说,“以向蒙(周扬的)知爱”,看来交情不浅。

(左起:周扬、周恩来、毛泽东、郭沫若)

毛泽东的批示传达后,周扬即使与俞平伯交情再好,也当然要马上执行。

毛主席批评下来,周扬同志要找何其芳同志交谈。何其芳是文学研究所的所长(应为副所长,所长是郑振铎--引者),住北大那边,我打电话给何其芳同志,请他来文化部,他说天太晚,司机也不在,他进城不便。周扬同志让我告诉他,毛主席对“红楼梦研究”有批评。何其芳急了,在电话中埋怨我为什么不早告诉他,其实我也是刚听到。周扬同志告诉他,明天再来谈吧(1999年1月28日采访露菲)。

周扬与何其芳及其他人商量的结果,就是中国作家协会古典文学部在10月24日召开的《红楼梦》研究问题座谈会。为配合这次会议的召开,由田钟洛起草经林淡秋和袁水拍修改的文章《应该重视对〈红楼梦〉研究中错误观点的批判》,发表在10月23日的《人民日报》。

这次会议上,公开批评了俞平伯《〈红楼梦〉研究》的观点。出席会议的有文学界的领导、作家、专家学者和有关人员茅盾、周扬、郑振铎、冯雪峰、刘白羽、林默涵、何其芳、陈鹤翔、林淡秋、田钟洛、俞平伯、李希凡、蓝翎等70余人。虽然是批判会议,但据蓝翎回忆,“会议的气氛并不紧张,不少人说起《红楼梦》,谈笑风生。唯有俞平伯先生稳坐沙发,显得有些不自然。”(蓝翎:《龙卷风》,上海远东出版社1995年版,第40页)。

但是,10月28日,《人民日报》发表了袁水拍的《质问〈文艺报〉编者》,就《文艺报》转载李、蓝文章所写的编者按语的问题,尖锐地批评了该刊压制新生力量的资产阶级贵族老爷态度。调子突然升高,已不单是批判俞平伯的研究观点,而是指向《文艺报》了。事态在扩大。

10月31日到12月8日,中国文联和作协主席团连续召开了8次扩大联席会议,就《红楼梦》研究中的胡适派唯心论的倾向,及《文艺报》在这个问题上的错误展开了批判。俞平伯在会上作了发言,故信中有“前在文联发言,未知如何处理,亦拟将公开发表否?”之语。

在此期间,周扬曾几次约见俞平伯。

“红楼梦研究”问题引起很大波动,红学专家、学者俞平伯老先生十分紧张。周扬约他到文化部来交谈,解除老先生的顾虑。当然,以那时的形势而言,这种顾虑是解除不了的(1999年1月28日采访露菲)。

俞平伯在信中说,周扬给了他“以宝贵正确富有积极性的指示”,并告诉周扬,近来“心情比较愉快”。很显然,周扬与俞平伯的交谈,有露菲所说的“解除老先生顾虑”的内容。

俞平伯将自己拟在北大的发言随信寄给周扬后,周扬可能又约见过俞。在谈话中,周扬显然对俞的讲话内容提出过意见,故俞11月25日的信中有“已遵嘱改正矣。前稿乞为毁去”之语。而周扬并没有将此稿“毁去”,竟保留下来了。这份未刊稿,无疑是研究俞平伯的宝贵资料。

1955年3月15日,《文艺报》半月刊第五期刊登了俞平伯的检讨:《坚决与反动的胡适思想划清界限――关于有关个人〈红楼梦〉研究的初步检讨》。这个检讨“周扬看过”。检讨发表后,俞平伯也就从这场闹剧式的批判中淡出了。

在大批判告一段落后,又一次高层领导接见学部的学者,周扬把俞平伯介绍给邓小平:“他就是搞《红楼梦》的俞平伯。”事后俞对人说:“看周扬介绍时的语气、神情,不像是要彻底否定我。”(陈徒手:《人有病天知否--一九四九年后中国文坛纪实》,人民文学出版社2000年9月版,第5页)。

从上述周扬对俞平伯的态度的叙述中,或许,说周扬有意保护俞平伯有武断之嫌,但是,周扬显然希望俞尽快过关,摆脱被批判的命运。

周扬持这样的态度,大约有两个因素在起作用,一个是周扬或许的确认为,像俞平伯这样的学者,即使在这样的运动的处境下,与政治的联系也沾不了多大的边。另外一个因素,或许是最重要的因素,即了解毛泽东之所以要发动这场批判的真实的思想,周扬要随着毛的意图,将这场批判运动引向最终的结果:开展“反对在古典文学领域毒害青年三十余年的胡适派资产阶级唯心论的斗争”。

转自 微信公众号:二闲堂主